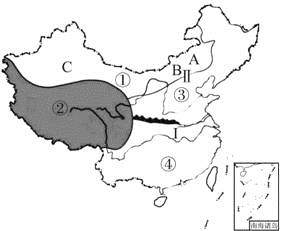

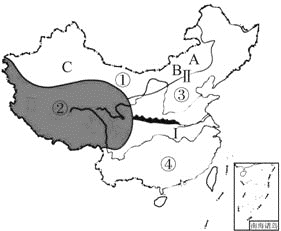

【题目】读图结合所学知识完成下列问题。

(1)在图中添加秦岭淮河一线。

(2)写出③所属的温度带和干湿地区的名称。

(3)写出④所在地区主要的地形单元的名称:________盆地、________平原、________高原、________丘陵。

(4)《晏子使楚》中记载“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”。意思是柑橘长在淮河以南能长成甜甜的橘子,而生长在淮河以北则变成又酸又涩的枳子。请你运用所学地理知识解释其中的原因。(提示:从气温和降水方面分析)

(5)请你自己列表比较图中③和④区域的人文差异(提示从两地区的耕地类型、农耕制度、主要农作物、民居特点、传统运输方式、戏曲特点等方面至少比较四项)。

【答案】(1)略 (2)暖温带;半湿润地区。 (3)四川 长江中下游 云贵 东南 (4)秦岭淮河以南为亚热带季风气候,冬季温和,夏季炎热,降水丰沛,比较适合柑橘的生长;而秦岭淮河以北为温带季风气候,冬季寒冷,夏季炎热,年降水量低于800毫米,因此不适合柑橘的生长 (5)略

【解析】整体分析:该题以读四大地理区域示意图为切入点,考查的是四大地理区域的地形、气候等自然地理特征,农业、耕地类型、农耕制度、主要农作物、民居特点、传统运输方式、戏曲特点等方面的差异,要求学生具有较强的读图分析问题的能力和理解能力。

(1)秦岭淮河一线是重要的地理分界线,大致是一月份0℃的等温线,是800毫米的等降水量线,是湿润地区和半湿润地区的分界线;是亚热带和暖温带的分界线;是我国南方地区和北方地区的分界线。

(2)读图可知,③所属的地区是北方地区,北方地区的温度带是暖温带,干湿地区是半湿润地区。

(3)读图可知,④所在地区主要的地形单元的名称:四川盆地、长江中下游平原、云贵高原、东南丘陵。

(4)《晏子使楚》中记载“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”。意思是柑橘长在淮河以南能长成甜甜的橘子,而生长在淮河以北则变成又酸又涩的枳子。运用所学地理知识解释其中的原因:秦岭淮河以南为亚热带季风气候,冬季温和,夏季炎热,降水丰沛,比较适合柑橘的生长;而秦岭淮河以北为温带季风气候,冬季寒冷,夏季炎热,年降水量低于800毫米,因此不适合柑橘的生长。

(5)读图可知,南方地区和北方地区的人文差异:北方地区的耕地类型是以旱地为主,主要农作物是小麦,农耕制度是一年两熟或两年三熟,传统运输方式是陆路运输,民居特点防寒;南方地区的耕地类型是以水田为主,主要农作物是水稻,农耕制度是一年两熟到三熟,传统运输方式是水路运输,民居特点通风散热。

科目:初中地理 来源: 题型:

【题目】读“某区域地图”回答下列问题。

(1)图中A地位于D地的_________方向。铁路线大致沿_______方向延伸。

(2)图中河流的流向大体为____________(河流下游河道变宽)

(3)D地为矿区,如需估算其到市中心的距离,能算出来吗?________,原因是_______。

查看答案和解析>>

科目:初中地理 来源: 题型:

【题目】长江中下游平原素有“鱼米之乡”的称号,这与当地的地理环境是分不开的请问以下哪一项不是它的形成条件( )

A. 土壤肥沃,地形平坦 B. 雨热同期,水热配合条件好

C. 矿产资源丰富 D. 河网密布,湖泊众多

查看答案和解析>>

科目:初中地理 来源: 题型:

【题目】读“世界人口分布图”,回答问题。

(1)从图中可以看出,世界人口最稠密的地区是________、_________、_______和________。

(2)图中A、B、C、D四地都是人口_______地区,其中A地稀少的原因是_______。

查看答案和解析>>

科目:初中地理 来源: 题型:

【题目】描述亚洲的地理位置:

从东西半球看,亚洲大部分位于 半球;从南北半球看,亚洲大部分位于 半球;从海陆位置看,西与 洲接壤,西南以 与非洲为界,东临 洋,南临 洋,北临 洋;从地球五带的划分看,大部分地处 带。

查看答案和解析>>

科目:初中地理 来源: 题型:

【题目】读图结合所学知识完成下列问题。

(1)在图中添加秦岭淮河一线。

(2)写出③所属的温度带和干湿地区的名称。

(3)写出④所在地区主要的地形单元的名称:________盆地、________平原、________高原、________丘陵。

(4)《晏子使楚》中记载“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”。意思是柑橘长在淮河以南能长成甜甜的橘子,而生长在淮河以北则变成又酸又涩的枳子。请你运用所学地理知识解释其中的原因。(提示:从气温和降水方面分析)

(5)请你自己列表比较图中③和④区域的人文差异(提示从两地区的耕地类型、农耕制度、主要农作物、民居特点、传统运输方式、戏曲特点等方面至少比较四项)。

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com