科目: 来源: 题型:

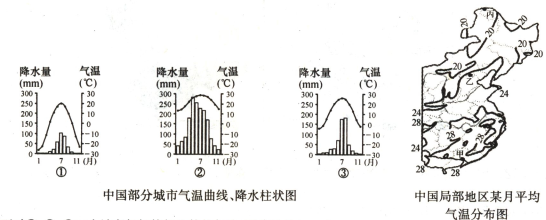

(乐山中考) 读“中国部分城市气温曲线、降水柱状图”及“中国局部地区某月平均气温分布图”,完成14〜16题。

14. 下面对①、②、③三个城市气候特征比较的叙述,正确的是( )

A. 三个城市冬季都很寒冷 B. 三个城市中,③城市多雨期最长

C. 三个城市都具有雨热同期的特征 D. 三个城市中,②城市气温季节变化最大

15. “中国局部地区某月平均气温分布图”反映了所示地区什么气候特征( )

A. 冬季南北温差大 B. 夏季南北普遍高温

C. 夏季气温从东向西逐渐阵低 D. 夏季气温从北向南逐渐降低

16. 若①、②、③三个城市的位置与图中甲、乙、丙三地对应,那么下列配对正确的是( )

A. ①一甲;②一乙;③一丙 B. ①一乙;②一丙;③一甲

C. ① —丙;②一乙;③一甲 D. ①一丙;②一甲;③一乙

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

13. 下列关于各地农作物耕作制度的说法,正确的是( )

A. 珠江三角洲为一年三熟 B. 三江平原为一年两熟

C. 长江三角洲为两年三熟 D. 华北平原为一年一熟

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

11. 暑假期间,家住广州的小明决定乘火车北上,沿京广线到北京爬长城,他沿途看到的风景,错误的是( )

A. 耕地由水田变为旱地 B. 飘香四野的稻田变成绿油油的麦田

C. 传统民居房顶坡度越来越大 D. 进了山东,看到大片的苹果园

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

10. (呼和浩特中考) 下列叙述,正确的是( )

A. 宁夏平原被称为“塞上江南”,农作物可以一年两熟

B. 陕西省地跨黄河、长江两大流域,是我国水资源较丰富的地区

C. 东北地区河流的含沙量是我国北方河流中相对最小的

D. 新疆位于西北内陆,是我国旱灾最为严重的地区

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

9. 我国气候类型复杂多样,地形也是复杂多样,下列地形区与其气候类型的连线中,正确的是

( )

A. 东北平原一温带大陆性气候 B. 华北平原一热带季风气候

C. 四川盆地一亚热带季风气候 D. 云贵高原一高原高山气候

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

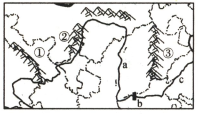

(威海中考) 读右图,完成7〜8题。

7. 黄河干流b处水能资源丰富,是因为( )

A. 地处地势第一、第二级阶梯分界线,落差大

B. 地处地势第二、第三级阶梯分界线,落差大

C. 河道宽,终年水量大

D. 纬度低,终年不结冰

8. 关于图中地理事物的叙述,正确的是( )

A. 黄河易发生凌汛的河段是a和c B. ①处农业灌溉用水主要来自黄河

C. ②山脉东侧的宁夏平原有“塞上江南”之称 D. ③山脉是第一、二级阶梯的分界线

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

6. 读图,下列说法中,正确的是( )

A. ①地受夏季风影响明显 B. ②地耕地以旱地为主

C. ③地为东北平原 D. ④地位于我国陆地面积最大的省级行政单位

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com