如图所示装置可用于测定空气中氧气的含量,实验前在集气瓶内加入少量水,并做上记号。

(1)若要将广口瓶的容积(加水后)等分为五等分,你必须选用的仪器是:__________

(2)在实验操作中,当_________________时,打开弹簧夹方能得出较准确结论。

(3)如果实验结果出现误差,可能的原因是:________________

新思维假期作业寒假吉林大学出版社系列答案

新思维假期作业寒假吉林大学出版社系列答案科目:初中化学 来源:黑龙江省哈尔滨市道外区2019届九年上学期期中考试化学试卷 题型:单选题

区分下列各组物质的两种方法都合理的是( )

选项 | 待鉴别物质 | 鉴别方法 | |

方法1 | 方法2 | ||

A | 黄铜和黄金 | 分别加稀盐酸 | 分别浸入硫酸镁溶液 |

B | 铜粉和氧化铁 | 分别放入水中,观察 | 分别高温通入一氧化碳 |

C | 饱和石灰水和氯化钠溶液 | 分别通入二氧化碳气体 | 分别升高温度,观察 |

D | 硝酸铵和氢氧化钠 | 分别溶于水测温度 | 看一眼外观颜色 |

A. A B. B C. C D. D

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:江苏省常州市、水北中学、河头中学2019届九年级上学期三校联考化学试卷 题型:科学探究题

某学习小组对人体吸入的空气与呼出的气体,进行了如下探究。

(提出问题)人体吸入的空气与呼出的气体组成有什么不同?

(查阅资料)(1)通常条件下,白磷与氢氧化钠(NaOH)溶液不反应。

(2)白磷在有氧气的情况下,燃烧所需的最低温度约为40℃。

(3)二氧化碳可以被氢氧化钠(NaOH)溶液完全吸收,其与氢氧化钠(NaOH)反应生成易溶于水的碳酸钠和水。

(实验操作、记录、分析)

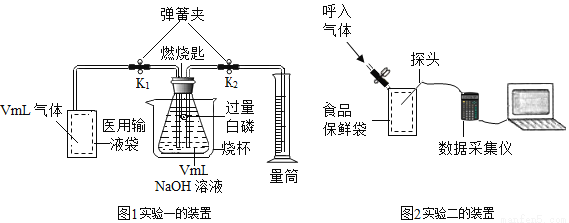

实验一:探究吸入的空气

(1)先检查装置的__________________,装入试剂,在医用输液袋中装入V mL空气,连接装置。

(2)打开弹簧夹K1、K2,缓慢将袋中的气体全部排除。读出量筒中液体体积为V1mL。锥形瓶中氢氧化钠溶液的作用是________________。

(3)关闭弹簧夹 K1、K2,再____________(填操作方法),以促使白磷迅速燃烧。待瓶中气体冷却至室温,打开 K2,____________(填现象),读出量筒中液体体积为V2mL,其数值等于已反应的_________之外的气体总体积。

实验二:探究呼出的气体

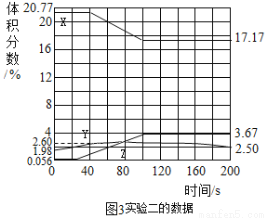

(4)如图2所示,把氧气、二氧化碳、水蒸气(测湿度)探头放入袋中,开始采集数据,然后向袋内呼出气体。采集的数据经处理如图3所示,表示二氧化碳体积分数变化的是__________(填“X”或“Y”或“Z”)。Y 的体积分数在 60s 之后逐渐减小的原因是______________。

(数据处理)

(5)实验一中,人体吸入的空气中二氧化碳的体积分数是_________(用百分数或分数表示,下同),氧气的体积分数是_________。

(6)实验二中,200s 时没有被测定的气体所占的总体积分数为__________。

(实验结论)

(7)通过实验探究,可知人体吸收的空气与呼出气体组成有何不同?(任写一条即可)______。

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:江苏省常州市、水北中学、河头中学2019届九年级上学期三校联考化学试卷 题型:单选题

1774年,用金属燃烧实验证明并提出空气是氮气和氧气组成的科学家是:

A. 拉瓦锡 B. 普利斯特里 C. 舍勒 D. 瑞利

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:云南省玉溪市2019学年九年级上学期10月月考化学试卷 题型:填空题

化学是在分子、原子水平上研究物质的组成、结构、性质和变化规律的科学。下图为某化学反应的微观模拟示意图: 表示氮原子,

表示氮原子, 表示氢原子。请你根据图示回答下列问题:

表示氢原子。请你根据图示回答下列问题:

甲图表示的物质——氮气是由__________________构成的,丙图中的每个分子是由________构成的。

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:云南省玉溪市2019学年九年级上学期10月月考化学试卷 题型:单选题

对在水的电解实验中,观察到的实验现象描述正确的是

A.正极产生氢气

B.与电源正极相连的试管内收集的气体体积大

C.正、负两极产生的气体质量比为1∶8

D.与电源正、负两极相连的试管内汇集的气体体积比约为l∶2

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:四川省达州市2019届九年级上学期期中考试理科综合化学试卷 题型:单选题

下述实验现象正确的是

A. 铁丝在氧气中剧烈燃烧时,火星四射,生成四氧化三铁

B. 铜粉加热变成红色粉末

C. 纯净的氢气点燃时产生黄色火焰,放出大量的热量

D. 镁条在空气中燃烧,发出耀眼的强光,放出大量的热,生成白色固体

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:吉林省长春市五校2018届九年级期中联考化学试卷 题型:单选题

下列物质中,化学式书写正确的是( )

A. 氧化钠 NaO B. 氯化钠 KCl

C. 碳酸钙 CaCO3 D. 氯化铝 ALCl3

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com