| ||

| ||

阅读快车系列答案

阅读快车系列答案科目:初中化学 来源: 题型:

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

化学反应常伴随明显的现象,但有的反应也没有明显的现象.盐酸与氢氧化钠发生反应就没有明显现象.为证明该反应的发生,同学们展开了探究.

化学反应常伴随明显的现象,但有的反应也没有明显的现象.盐酸与氢氧化钠发生反应就没有明显现象.为证明该反应的发生,同学们展开了探究.| 实验操作 | 实验现象 | 结论 |

| 盐酸与氢氧化钠 发生了化学反应 |

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

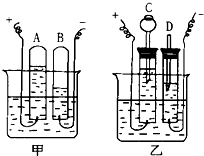

如图,甲、乙两图都是电解水的简易装置.回答下列问题.

如图,甲、乙两图都是电解水的简易装置.回答下列问题.查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

甲、乙两种固体的溶解度曲线如图所示.

甲、乙两种固体的溶解度曲线如图所示.查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com