化学上把“生成新物质的变化称为化学变化”,下面对化学变化中“新物质”的解释正确的是( )

A. “新物质”是指自然界不存在的物质

B. “新物质”就是与变化前的物质颜色,状态有所不同的物质

C. 凡是变化过程中有明显现象产生,说明此变化过程中一定有新物质生成

D. “新物质”就是与变化前的物质在组成或结构上不同的物质

第1卷单元月考期中期末系列答案

第1卷单元月考期中期末系列答案科目:初中化学 来源:广东省深圳市宝安区三校2019届九年级上学期期中联考化学试卷 题型:填空题

用化学用语填空:

(1)4个硝酸根离子________; (2)5个水分子_________;

(3)3个亚铁离子_________; (3)氧化镁中镁元素显+2价___________。

(5)保持二氧化碳化学性质最小的粒子是_____________

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:广东省深圳市2019届九年级上学期期中考试化学试卷 题型:单选题

下列微粒符号中,对“2”含义的理解不正确的是( )

A. 2Cu 中的“2”表示2个铜原子

B. NO2 中的“2”表示一个二氧化氮分子中含有两个氧原子

C. Mg2+中的“2”表示每个镁离子带有 2 个单位的正电荷

D. 2SO3 中的“2”表示 2 个硫原子

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:山东省2017届九年级上学期期末考试化学试卷 题型:简答题

某校五楼寝室,学生熄灯就寝后,一同学违规点蜡烛看书,不小心引燃蚊帐,导致火灾。就此事件回答下列问题:

(1)从物质燃烧的条件看,蚊帐是_______。

(2)同寝室同学惊醒后,一边拨打“119”,一边采取了下列自救措施,其中正确的是______

A.用湿毛巾捂住口鼻迅速逃离 B.跳楼逃生

C.藏在桌子底下等待救援 D.开门使室内空气形成对流

(3)消防队员用高压水枪喷水将大火扑灭,水灭火的原理是_______。

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:山东省2017届九年级上学期期末考试化学试卷 题型:单选题

下列实验操作及现象合理的是( )

A. 用50mL量筒量取5.26mL水

B. 铁丝在氧气中燃烧,产生大量白雾

C. 用托盘天平称取5.6g硝酸钾固体

D. 红磷在空气中燃烧产生大量的白雾

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:安徽省阜阳市2019届九年级第一学期第一次月考化学试卷 题型:填空题

有四瓶无色气体,它们分别是氧气、空气、氮气和二氧化碳气体,为区别它们,将燃着的木条分别伸入四个集气瓶中,使木条燃烧状况不变的是____________,使木条剧烈燃烧的是____________,使燃着的木条熄灭的是____________和____________。要想区别这两种气体,应采用的方法是____________________________________,有________________现象的是二氧化碳。

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:安徽省阜阳市2019届九年级第一学期第一次月考化学试卷 题型:单选题

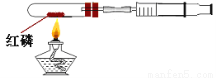

某化学兴趣小组设计了如图所示的实验装置,用于“测定空气中氧气的含量”(试管的容积为50 mL,注射器的活塞实验前停在25 mL处。容器内红磷足量)。用酒精灯加热装置中的红磷,充分反应直至燃烧结束,试管冷却,可观察到装置中活塞最终停留的接近刻度是

A.20 mL处 B.15 mL处 C.10 mL处 D.5 mL处

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:山东省济南市2019届九年级上学期12月月考化学试卷 题型:填空题

2016年我国纪念“世界水日”和“中国水周”活动的主题是“落实五大发展理念,推进最严格水资源管理”。某校化学兴趣小组进行了一系列探究。

(1)取回长清湖水样,静置后过滤并用液氯消毒。若想测试水样酸碱性的强弱程度,可选用______(填序号)。

A.石蕊试液 B.酚酞试液 C.pH试纸 D.硝酸银溶液

(2)取上述清液滴在洁净的玻璃片上,慢慢加热至水分消失,该实验操作中若出现__________的现象时,可证明长清湖水样中含有可溶的矿物质。

(3)自然界中,水的存在形式多姿多彩,水孕育了万物生灵,水通过三态变化实现天然循环,这个循环过程是由____提供的能量(填序号).

A.地球自转 B.太阳照射 C.海洋潮汐 D.植物生长

(4)某化学小组的小泉同学取趵突泉水进行探究实验.先将水样进行过滤操作如图,操作中的一处错误是____________________。

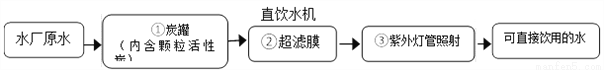

(5)公园、车站等公共场所设有许多可直接取水饮用的饮水台,其中的水处理过程如下图所示。

步骤①的作用是__________,步骤②的作用是_______________。

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:北京市2019届九年级上学期期中考试化学试卷 题型:单选题

如图所示装置可用于测定空气中氧气的含量。下列说法中,不正确的是

A. 实验时,应加入过量的红磷

B. 实验时,点燃红磷后要迅速伸入集气瓶中

C. 氮气不与红磷反应且难溶于水,是设计该实验的依据之一

D. 最终进入集气瓶中水的体积约占集气瓶容积的1/5

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com