“生态君山,荷香天下”。荷花盛开,芳香四溢,这一现象说明

A. 分子很小 B. 分子间有间隔

C. 分子总是在不停运动 D. 分子是构成物质的唯一粒子

C 【解析】 荷花盛开,芳香四溢因为荷花中含有香味的分子运动了到我们的感觉器官--鼻子之中的缘故.说明了分子是在不断运动的.故选C.科目:初中化学 来源:科粤版化学九上3.3燃烧条件与灭火原理 练习 题型:单选题

中考复习阶段,某同学梳理了以下知识:①利用金属的化学性质可以区别不同金属的活动性强弱;②酸、碱中一定含有氢元素、盐中一定含有金属元素;③能使酸碱指示剂变色的溶液一定是酸溶液或碱溶液;④燃烧需要同时满足三个条件,故破坏其中一个条件就可以灭火;⑤微量元素是人体健康必不可少的,但补充微量元素也要适可而止;⑥二氧化碳能灭火是因为不能燃烧也不能支持燃烧且密度比空气大,而用水灭火是因为可降低可燃物的着火点。其中你认为合理的是:

A.①④⑤ B.①③⑥ C.②⑤⑥ D.②④⑤

A 【解析】 试题根据所学知识可知①利用金属的化学性质可以区别不同金属的活动性强弱,是正确的叙述;②酸、碱中一定含有氢元素、盐中一定含有金属元素是错误的叙述,铵盐中没有金属元素;③能使酸碱指示剂变色的溶液一定是酸溶液或碱溶液,是错误的叙述,盐溶液即可以显酸性也可以显碱性;④燃烧需要同时满足三个条件,故破坏其中一个条件就可以灭火是正确的叙述;⑤微量元素是人体健康必不可少的,但补充微量元素...查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:科粤版化学九上1.4物质性质的探究练习题 题型:简答题

某同学对一瓶酒精进行了认真观察和实验,在查阅资料后,总结出了下列材料:通常状况下,①酒精是一种无色透明,具有特殊气味的液体;②易挥发;③能与水以任意比例互溶,并能溶解碘、酚酞等多种物质;④酒精易燃烧, 燃烧放出大量的热; ⑤常用作燃料,是一种绿色能源;⑥点燃酒精,酒精在灯芯处汽化后发生燃烧,生成二氧化碳和水。

(1)以上描述酒精物理性质的是________________ 化学性质的是__________

(2)酒精挥发发生的是 ________ 变化(填物理、化学),试从微观角度解释这一过程__________

(3)写出酒精燃烧的文字表达式____________________

(4)汽车香水中酒精含量一般为30%,当香水瓶密闭时,瓶体压力会增大,长期处于高温暴晒环境下,就可能发生爆炸.请回答下列问题:

①汽车香水是 ______________(选填“纯净物”或“混合物”);

②微观角度分析,在车内可闻到香水气味的原因是__________

(5)实验中不小心酒精灯碰倒在桌上燃烧起来,最简单的灭火措施是__________

下列仪器不能用酒精灯加热的是__________

A.燃烧匙 B.试管 C.量筒 D.蒸发皿.

(6)在盛放酒精的试剂瓶上应印有如图所示警示标记中的(_____)

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:鲁教版九年级上册化学 2.1运动的水分子同步测试卷 题型:填空题

分子是保持物质________ 的最小粒子.

化学性质 【解析】 分子是保持物质化学性质的最小粒子。查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:鲁教版九年级上册化学 2.1运动的水分子同步测试卷 题型:单选题

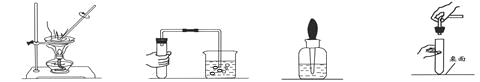

下列实验操作中错误的是( )

A. 蒸发结晶

B. 检查气密性

C. 滴管用后不洗涤直接插回原瓶

D. 塞紧橡皮塞

D 【解析】 A.蒸发结晶时,要用玻璃棒不断搅拌,防止液滴飞溅,此选项正确; B.检查气密性,一般用手捂法:将导管口放到水中,两手捂住容器外壁,观察导管口有无气泡冒出,若松开水,导管口会形成一段水柱,说明装置气密性良好。此选项真正确; C.滴瓶上的滴管,只用来滴加一种液体,所以用后不洗涤。此选项正确; D.连接试管与橡皮塞时,左手拿试管,右手拿橡皮塞先沾一下水,再旋转...查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:科粤版化学九上2.3构成物质的微粒(II)--原子和离子 练习 题型:单选题

紫薯因富含硒元素被誉为“抗癌大王”.硒元素的部分信息如图所示.下列做法不正确的是( )

A.硒是一种非金属元素

B.硒元素的质子数为34

C.硒的原子结构示意图中x=18

D.在化学反应中,硒原子容易失去2个电子

D 【解析】 试题A、根据元素周期表中的一格中获取的信息,该元素的名称是硒,属于非金属元素,故选项说法正确. B、根据元素周期表中的一格中获取的信息,该元素的原子序数为34,又原子序数=质子数,因此硒元素的质子数为34,故选项说法正确. C、当质子数=核外电子数,为原子,由硒的原子结构示意图,则34=2+8+x+6,解得x=18,故选项说法正确. D、由硒的原子结构示...查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:2019届九年级沪教版化学第二章单元测试卷 题型:科学探究题

兴趣小组的同学称取一定质量的高锰酸钾固体放入大试管中,将温度控制在250 ℃加热制取氧气。实验结束时,乙同学发现用排水法收集到的氧气大于理论产量。针对这一现象,同学们进行了如下探究:

[提出猜想]

猜想Ⅰ:反应生成的二氧化锰分解放出氧气;

猜想Ⅱ:反应生成的锰酸钾分解放出氧气;

猜想Ⅲ:反应生成的锰酸钾和二氧化锰分解都放出氧气。

[实验验证] 同学们分成两组,分别进行下列实验:

第一组同学取一定质量的二氧化锰,在250 ℃条件下加热一段时间,冷却后测得二氧化锰的质量不变,则猜想__________错误。

第二组同学取锰酸钾在250 ℃条件下加热,没有用测定质量的方法得出了猜想Ⅱ正确的结论。该组同学选择的实验方法是_______________。

[拓展延伸] 实验发现,氯酸钾固体加热制取氧气的反应速率很慢,但如果将高锰酸钾固体与氯酸钾固体混合加热,则氯酸钾的分解速率大大加快。请说明高锰酸钾在氯酸钾的分解反应中是否作催化剂,为什么?___________。

[实验反思] 通过以上实验探究,你对“实验室制取氧气”还想探究的问题是__________。

Ⅰ和Ⅲ 将带火星的木条伸入试管中,木条复燃不是,因为高锰酸钾反应后质量和化学性质都发生了变化氯酸钾分解的最佳温度是多少(合理即可) 【解析】 ⑴二氧化锰质量不变,说明二氧化锰没有分解产生氧气,故猜想Ⅰ和Ⅲ错误;验证猜想Ⅱ即为加热锰酸钾,检测是否产生氧气,因此要用将带火星的木条伸入试管中,猜想Ⅱ正确说明产生了氧气,因此木条复燃; ⑵催化剂在反应前后质量与化学性质都不变,高锰酸钾在此...查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:科粤版九年级化学上册同步练习 2.3.2.原子的结构、相对原子质量 题型:简答题

人们为了揭示原子结构的秘密,经历了漫长的探究过程。自1897年汤姆逊发现电子并提出类似“西瓜”的原子模型,1911年物理学家卢瑟福等人探索原子的内部结构时又进行了下面的实验。他们在用一束带正电的、质量比电子大得多的高速运动的α粒子轰击金箔时发现:①大多数α粒子能穿透金箔而不改变原来的运动方向;②一小部分α粒子改变了原来的运动方向;③有极少数α粒子被弹了回来。

请你根据对原子结构的认识,分析出现上述现象的原因。

(1)现象①:_______________________________。

(2)现象②:______________________________。

(3)现象③:________________________________。

原子核很小,原子内部有很大的空间原子核带正电,α粒子途经金原子核附近时,受到斥力而改变原来的运动方向金原子核质量比α粒子大很多,当α粒子正面碰到金原子核时被弹回来 【解析】 (1)大多数α粒子能穿透金箔而不改变原来的运动方向,说明原子核很小,原子内部有很大的空间; (2)一小部分α粒子改变了原来的运动方向,说明原子核带正电; (3)有极少数α粒子被弹了回来,说明金原子的质量...查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源:湖北省武汉市七校联考2018届九年级上学期期中化学试卷 题型:计算题

地沟油中含有一种强烈致癌物黄曲霉素B2(C17H14O6),长期食用会引起消化道癌变,请回答:

(1)每个黄曲霉素B2的分子中含有_____个原子,黄曲霉素B2相对分子质量为_____;

(2)黄曲霉素B2中碳、氢、氧三种元素的质量比为_____;

(3)黄曲霉素B2中氧元素的质量分数是_____;

(4)15.7g黄曲霉素B2中含有_____g碳元素。

37314102:7:4830.6%10.2g 【解析】 (1)每个黄曲霉素B2分子是由17个碳原子、14个氢原子和6个氧原子构成的,则每个黄曲霉素B2的分子中含有37个原子;黄曲霉素B2的相对分子质量为12×17+1×14+16×6=314;(2)黄曲霉素B2中碳、氢、氧三种元素的质量比为(12×17):(1×14):(16×6)=102:7:48;(3)黄曲霉素B2中氧元素的质量分...查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com