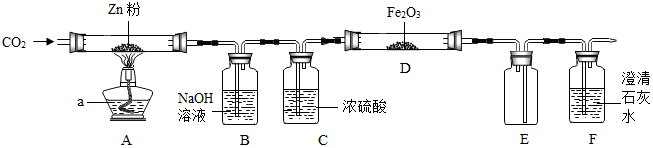

分析 (1)根据锌与硫酸反应生成硫酸锌和氢气,写出反应的化学方程式解答;

(2)根据金属活动性顺序解答;

(3)根据题中信息分析解答;

(4)根据氢气的密度比水的小解答.

解答 解:(1)锌粒与稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,反应的化学方程式为:Zn+H2SO4═ZnSO4+H2↑.

(2)由金属活动性顺序可知:钠、钙都比锌活泼,铜不如锌活泼,为了验证小刚的猜想,应该在盛有纯锌粒和稀硫酸的试管中,加入少量的CuCl2;

(3)实验中小刚发现加入上述所选物质,纯锌和稀硫酸的反应都有不同程度的加快,可能的原因是四种溶液中的Cl-对溶液起了促进作用;

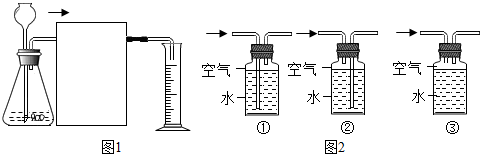

(4)氢气的密度比水的小,收集氢气时应短进,故用一定质量粗锌和足量的硫酸反应,测量生成氢气的体积来计算粗锌的纯度设计了如图所示的实验装置.在虚线框中应接入图中的②,因为通过排出的水来测量氢气的体积,广口瓶上方残留的空气不会对氢气体积的测量造成影响.

故填:(1)Zn+H2SO4═ZnSO4+H2↑;(2)B;(3)四种溶液中的Cl-对溶液起了促进作用;(4)②;不会.

点评 本题主要考查化学实验的方案设计与评价,在解此类题时,首先分析题中考查的问题,然后结合所给的知识和学过的知识进行分析解答.

孟建平小学滚动测试系列答案

孟建平小学滚动测试系列答案科目:初中化学 来源: 题型:填空题

如图是硝酸钾和碳酸钾在不同温度时的溶解度曲线和溶解度数据表.

如图是硝酸钾和碳酸钾在不同温度时的溶解度曲线和溶解度数据表.| 温度/℃ | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | |

| 溶解度/g | KNO3 | 31.6 | 45.8 | 85.5 | 110 | 169 |

| K2CO3 | 110 | 114 | 121 | 126 | 139 | |

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:解答题

| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | |

| 加人稀硫酸质量/g | 50 | 50 | 50 | 50 |

| 剩余固体质量/g | 43.5 | 37.0 | 33.75 | 33.75 |

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:实验探究题

| 单质(I) | 单质(Ⅱ) | 相应的置换反应的化学方程式(各举一例) | |

| A | 金属 | 非金属 | |

| B | 金属(I) | 金属(Ⅱ) | |

| C | 非金属 | 金属 | |

| D | SiO2+2C$\frac{\underline{\;高温、电炉\;}}{\;}$Si+2CO↑ |

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:实验探究题

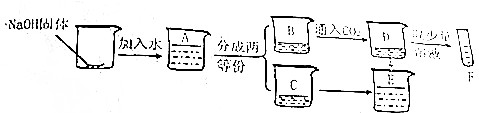

物质之间发生化学反应时常伴随有明显的现象,但有些化学反应却观察不到明显的现象.某班同学为证明NaOH能与稀盐酸发生中和反应,从不同角度设计了如下实验方案,并进行实验.

物质之间发生化学反应时常伴随有明显的现象,但有些化学反应却观察不到明显的现象.某班同学为证明NaOH能与稀盐酸发生中和反应,从不同角度设计了如下实验方案,并进行实验.查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:实验探究题

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:实验探究题

| 步骤 | 操作 | 甲组现象 | 乙组现象 |

| 1 | 取黑色粉末加入盐酸 | 溶解,无气泡,溶液呈浅黄绿色(含两种金属离子) | 溶解,有气泡,溶液呈浅绿色 |

| 2 | 取步骤1所得溶液,滴加KSCN溶液 | 变红 | 无现象 |

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:实验探究题

研究小组在学习氧气的化学性质时发现:铁丝燃烧没有火焰,蜡烛燃烧缺有明亮的火焰.该小组同学进行了如下探究:

研究小组在学习氧气的化学性质时发现:铁丝燃烧没有火焰,蜡烛燃烧缺有明亮的火焰.该小组同学进行了如下探究:| 物质 | 熔点╱℃ | 沸点╱℃ | 燃烧时温度╱℃ |

| 石蜡 | 50-70 | 300-550 | 约600 |

| 铁 | 1535 | 2750 | 约1800 |

| 钠 | 97.8 | 883 | 约1400 |

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:实验探究题

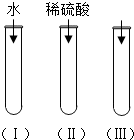

氧化铜(CuO)是一种黑色固体,可溶于稀硫酸中.某同学想知道是稀硫酸中的H2O、H+和SO42-中的哪种粒子能使氧化铜溶解.请你和他一起通过如图所示三个实验来完成这次探究活动

氧化铜(CuO)是一种黑色固体,可溶于稀硫酸中.某同学想知道是稀硫酸中的H2O、H+和SO42-中的哪种粒子能使氧化铜溶解.请你和他一起通过如图所示三个实验来完成这次探究活动查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com