| A. | I2O7 | B. | I2O3 | C. | I2O4 | D. | I2O5 |

100分闯关期末冲刺系列答案

100分闯关期末冲刺系列答案 名校联盟快乐课堂系列答案

名校联盟快乐课堂系列答案科目:初中化学 来源: 题型:实验探究题

| 成分 | 所用物质 |

| 碳酸盐类 | 碳酸氢钠 |

| 酸性物质 | 柠檬酸、酒石酸等 |

| 疏松剂 | 明矾 |

| 其他成分 | 淀粉、脂肪酸等 |

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:填空题

2012年6月16日第三届亚沙会将在烟台海阳举行.它是亚洲最大的沙滩体育盛会.

2012年6月16日第三届亚沙会将在烟台海阳举行.它是亚洲最大的沙滩体育盛会.查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:解答题

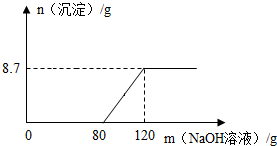

做完氢氧化钠与稀硫酸中和反应的实验后,兴趣小组的同学对反应后溶液中的溶质成分产生了兴趣,请你与他们一起进行以下探究.

做完氢氧化钠与稀硫酸中和反应的实验后,兴趣小组的同学对反应后溶液中的溶质成分产生了兴趣,请你与他们一起进行以下探究.| 实验操作 | 实验现象 | 实验结论 | |

| 乙同学 实验 | 取中和反应后的溶液少许于试管中,将表面反复打磨后的铝片放入试管的溶液中 | 铝片逐渐溶解,并有大量气泡冒出,收集气体点燃,火焰呈淡蓝色 | 猜想(2)成立 |

| 丙同学 实验 | 取中和反应后的溶液少许于试管中,向试管中滴加几滴无色酚酞试液 | 溶液变红色 | 猜想(3)成立 |

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:选择题

| A. |  | B. |  | C. |  | D. |  |

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:填空题

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:选择题

| A. |  实验既说明甲烷具有可燃性,又说明甲烷中含有碳、氢两种元素 实验既说明甲烷具有可燃性,又说明甲烷中含有碳、氢两种元素 | |

| B. |  实验既说明二氧化碳密度比空气大,又说明二氧化碳不能燃烧也不支持燃烧 实验既说明二氧化碳密度比空气大,又说明二氧化碳不能燃烧也不支持燃烧 | |

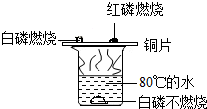

| C. |  实验既说明氧气约占空气质量的$\frac{1}{5}$,又说明氮气不溶于水也不支持燃烧 实验既说明氧气约占空气质量的$\frac{1}{5}$,又说明氮气不溶于水也不支持燃烧 | |

| D. |  实验既可探究可燃物的燃烧条件,又说明红磷不是可燃物 实验既可探究可燃物的燃烧条件,又说明红磷不是可燃物 |

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com