科目: 来源:山东省2018届九年级学生素质教育特长展示测评化学试卷 题型:单选题

科学家发现,利用催化剂可有效消除室内装修材料释放的甲醛,其反应的微观示意图如下,下列有关该反应的说法正确的是

A. 属于置换反应

B. 可解决甲醛带来的室内空气污染问题

C. 其中甲醛属于氧化物

D. 化学方程式为:HCO+O2===CO2+H2O

B 【解析】由反应的微观示意图可知该反应的化学方程式表示为CH2O+O2CO2+H2O 。A、置换反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应,CH2O+O2CO2+H2O不属置换反应,错误;B、该反应能将甲醛转化为二氧化碳和水,可解决甲醛带来的室内空气污染问题,正确;C、氧化物是由两种元素组成的化合物,其中一种是氧元素。由甲醛的化学式可知甲醛不属氧化物,错误;D、该反应...查看答案和解析>>

科目: 来源:山东省2018届九年级学生素质教育特长展示测评化学试卷 题型:单选题

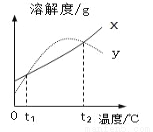

X、Y 两种固体物质的溶解度曲线如右图所示。下列说法正确的是

A. t1℃时 X 的饱和溶液升温至 t2℃时仍是饱和溶液

B. 分别将 t1℃时 X、Y 的饱和溶液升温至 t2℃,所得溶液中溶 质的质量分数相等

C. 相同温度时,X 的溶解度一定大于 Y 的溶解度

D. Y 的溶解度随温度的升高而增大

B 【解析】 A、根据溶解度曲线可知,X的溶解度随温度的升高而增大,t1℃X的饱和溶液升温至t2℃变成不饱和溶液,错误;B、根据溶解度曲线可知,X、Y的溶解度从t1℃升温至t2℃时,溶解度变大,溶质的质量分数不变,t1℃时X、Y溶解度相等,它们的饱和溶液的质量分数相等,分别将t1℃X、Y的饱和溶液升温至t2℃,所得溶液中溶质的质量分数相等,正确;C、根据溶解度曲线可知,相同温度时,X的...查看答案和解析>>

科目: 来源:山东省2018届九年级学生素质教育特长展示测评化学试卷 题型:单选题

下列有关实验操作的说法不正确的是

A. 蒸馏完毕后,应先停止加热,待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置

B. 将 98%的浓硫酸沿烧杯壁缓慢地注入盛有水的烧杯里,并用玻璃棒不断搅拌稀释

C. 分液漏斗使用前必须检查是否漏液

D. 在测定溶液的 pH 时,先用蒸馏水湿润试纸,后用玻璃棒蘸取溶液点在试纸中部,再与 比色卡比较,读出该溶液的 pH

D 【解析】 A、 蒸馏完毕后,应先停止加热,防止冷凝管骤热,引起冷凝管的爆裂,待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置,正确;B、稀释98%浓硫酸时,要把浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中,同时用玻璃棒不断搅拌,以使热量及时地扩散,避免酸液飞溅,正确;C、分液漏斗用来盛放液体,且有活塞,使用前必须检查是否漏液,正确;D、在测定溶液的pH时,先用蒸馏水湿润试纸,会将待测试液稀释,影响测量结果,错...查看答案和解析>>

科目: 来源:山东省2018届九年级学生素质教育特长展示测评化学试卷 题型:单选题

用下列实验装置进行的实验中,不能达到相应实验目的是

A. 装置甲:排空气法收集H2

B. 装置乙:过滤装置

C. 装置丙:电解水实验原理示意图

D. 装置丁:海水蒸馏得淡水

C 【解析】 根据氢气的密度、过滤装置,水电解实验的现象,蒸馏的操作注意点进行分析。 A、氢气的密度小于空气,利用该装置收集时,氢气应从短管进,长管进,正确;B、该过滤装置遵循了 “一贴、二低、三靠”的原则,正确;C、电解水时,负极产生的气体的是氢气,正极产生的是氧气,错误;D、海水蒸馏过程中,海水中的水蒸发形成水蒸气,水蒸气冷却后形成蒸馏水,冷凝管中冷却水从下口进,上口出,正确...查看答案和解析>>

科目: 来源:山东省2018届九年级学生素质教育特长展示测评化学试卷 题型:单选题

化学与生活密切相关,下列有关说法不正确的是

A. “青蒿一握,以水二升溃,绞取汁”。屠呦呦据此提取青蒿素过程中发生了化学变化

B. 加热能杀死流感病毒是因为蛋白质受热变性

C. 维生素 C 具有很强的还原性,由此可推测能在人体内起抗氧化作用

D. 手机电池放电是由于发生了氧化还原反应提供了电流

A 【解析】 A、提取青蒿素是利用萃取的原理。利用溶质在互不相溶的溶剂中溶解度不同,用一种溶剂把溶质从它跟另一种溶剂所组成的溶液里提取出来,萃取过程中没有新物质生成,属于物理变化,错误;B、蛋白质受热变性,失去生理活性,加热能杀死流感病毒,正确;C、维生素C具有很强的还原性,能与氧化剂反应,由此可推测能在人体内起抗氧化作用,正确;D、手机电池充放电时发生了如下反应:Cd+2NiO(OH...查看答案和解析>>

科目: 来源:山东省2018届九年级学生素质教育特长展示测评化学试卷 题型:单选题

(题文)人们可从铁钛矿(主要成分FeTiO3)制取金属钛(Ti),其在一定条件下的主要反应有:①FeTiO3+H2=Fe+TiO2+H2O②TiO2+2C+2Cl2=TiCl4+2CO;③TiCl4+2Mg=2MgCl2+Ti,下列叙述正确的是

A. 反应①中的H2被还原

B. 反应②中钛元素的化合价升高

C. 反应③是复分解反应

D. 反应②Cl2中的“Cl”得到电子

D 【解析】 根据物质得到氧被氧化,反应前后钛元素化合价,反应物与生成物的种类以及反应类型的定义,氯气是由氯分子构成,氯气分子中的氯原子反应后成为氯离子分析。 A、反应①中的H2夺取FeTiO3中的氧元素生成了水,氢气被氧化,错误;B、反应②中二氧化钛中钛元素化合价为+4价,生成物四氯化钛中钛元素化合价为+4价,钛元素的化合价不变,错误;C、反应③中反应物是一种单质和一种化合物,...查看答案和解析>>

科目: 来源:山东省2018届九年级学生素质教育特长展示测评化学试卷 题型:单选题

下列说法正确的是

A. 光导纤维传导光信号进行通信,Si是制造光导纤维的主要原料

B. 燃烧、爆炸或颜色发生了改变的变化过程一定发生化学反应

C. C60是由碳原子直接构成的一种新型的碳的化合物,它的相对分子质量是720

D. 目前提出的“低碳经济”,目标是减少CO2的排放,有利于控制温室效应

D 【解析】 A、光导纤维传导光信号进行通信,光导纤维的主要成分是SiO2,故选项错误;B、燃烧是发光、发热的化学反应,爆炸不一定化学变化引起的,如气球受压爆炸,颜色发生了改变不一定是发生化学变化,如活性炭吸附色素,故选项错误;C、C60是由一种元素组成的单质,故选项错误;D、目前提出的“低碳经济”,目标是减少 CO2 的排放,有利于控制温室效应,正确。故选D。查看答案和解析>>

科目: 来源:山东省2018届九年级学生素质教育特长展示测评化学试卷 题型:单选题

为探究原电池的形成条件和反应原理,某同学设计了如下实验并记录了现象:

①向一定浓度的稀硫酸中插入锌片,看到有气泡生成;

②向上述稀硫酸中插入铜片,没有看到有气泡生成;

③将锌片与铜片上端用导线连接,一起插入稀硫酸中,看到铜片上有气泡生成,且生成气 泡的速率比实验①中快;

④在锌片和铜片中间接上电流计,再将锌片和铜片插入稀硫酸中,发现电流计指针偏转。 下列关于以上实验设计及现象的分析,不正确的是

A. 实验①、②说明锌能与稀硫酸反应而铜不能

B. 实验③说明发生原电池反应时会加快化学反应速率

C. 实验③说明在该条件下铜可以与稀硫酸反应生成氢气

D. 实验④说明该原电池中锌为负极、铜为正极,电子由锌沿导线流向铜

C 【解析】 根据金属活动性顺序比较金属与酸的反应;将锌片与铜片上端用导线连接,一起插入稀硫酸中,能形成原电池,锌较活泼,作原电池的负极,负极材料不断消耗,铜较不活泼,作原电池的正极,电极上有气泡产生。 A、在金属活动性顺序中锌的活动性大于氢,能与硫酸发生置换反应生成氢气,铜为金属活动性顺序中H以后的金属,不与稀硫酸反应,实验①、②说明锌能与稀硫酸反应而铜不能正确;B、将锌片与铜...查看答案和解析>>

科目: 来源:山东省2018届九年级学生素质教育特长展示测评化学试卷 题型:单选题

下列实验方案设计中,可行的是( )

A. 分离碳酸钠和氢氧化钠的混合物﹣﹣加水溶解、过滤

B. 检验二氧化碳气体中含有少量的一氧化碳﹣﹣将混合气体依次通过灼热的氧化铁和澄清石灰水,观察澄清石灰水的变化

C. 除去氯化钠固体中的少量碳酸钠﹣﹣加入过量稀盐酸,充分反应后,蒸发

D. 验证锌、铁、铜的金属活动性顺序﹣﹣将铁丝和铜丝分别浸入硫酸锌溶液中

C 【解析】A、加水溶解、过滤时,由于两种物质都是易溶于水的物质,因此无法分离,错误;B、一氧化碳和氧化铁反应生成的二氧化碳和原来的二氧化碳都能使澄清石灰水变浑浊,错误;C、加入过量稀盐酸,碳酸钠和稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,充分反应后,蒸发时,水和氯化氢挥发,最终得到氯化钠固体,正确;D、将铁丝和铜丝分别浸入硫酸锌溶液中,都无明显现象,说明锌比铁、铜活泼,无法确定铁和铜的活泼性,错...查看答案和解析>>

科目: 来源:山东省2018届九年级学生素质教育特长展示测评化学试卷 题型:单选题

两个烧杯中装有等质量的金属锌和镁,然后分别逐渐加入同浓度的稀硫酸,产生氢气的质量与加入硫酸的质量关系如图所示。下列说法正确的是( )

A.该图反映出镁比锌的金属活动性强

B.a点时,两个烧杯中的酸都恰好完全反应

C.b点时,两个烧杯中产生氢气的质量相等

D.c点时,两个烧杯中都有金属剩余

D 【解析】 试题A选项是错误的叙述,该图不能反应金属的活动性强弱;B选项是错误的叙述,a点盛金属锌的烧杯中酸有剩余;C选项是错误的叙述,b点时金属锌产生的氢气少;D选项c点时,两个烧杯中都有金属剩余,是正确的叙述;故答案选择D查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com