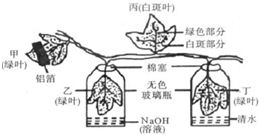

绿色植物进行光合作用需要哪些条件?某同学选取有白斑叶片和绿色叶片的牵牛花进行如图所示的综合探究实验.请回答下列问题:

绿色植物进行光合作用需要哪些条件?某同学选取有白斑叶片和绿色叶片的牵牛花进行如图所示的综合探究实验.请回答下列问题:分析 1、该实验的方法步骤:暗处理→遮盖后,光照射→几小时后摘下叶片→酒精脱色→漂洗,加碘液→冲洗观察叶色现象.

2、本实验中有3组对照实验,分别是甲叶的遮光部分和未遮光部分,变量是光;丙叶的白色部分和绿色部分,变量是叶绿体;乙叶和丁叶的变量是二氧化碳.

解答 解:(1)选作实验的植物前已经进行了光合作用,里面储存了丰富的有机物.如不除去会对实验结果造成影响.所以在实验前应将将植物暗处放置24小时以上,为的是将通过呼吸作用将牵牛花枝条中贮存的淀粉运走耗尽.

(2)放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热,使叶绿素溶解到酒精中.

(3)该同学对这株牵牛花进行了光照、叶片脱色、冲洗、滴加碘液等处理.

A、绿叶的未覆盖铝膜部分进行了光合作用,有淀粉生成,滴加碘液会变蓝,说明了光是植物进行光合作用的条件,淀粉是植物进行光合作用的产物.

B、在绿叶的覆盖铝膜部分没有进行光照,植物没有进行光合作用,不能制造淀粉,所以滴加碘液不会变蓝;

C、乙叶片由于瓶内的二氧化碳被氢氧化钠吸收了,植物无法进行光合作用,不能制造淀粉,滴加碘液不会变蓝,说明二氧化碳是植物进行光合作用的原料.

D、丙叶片的绿叶部分有叶绿体,能进行光合作用,有淀粉生成,滴加碘液会变蓝,说明叶绿体是植物进行光合作用的场所.

E、丙叶片的白斑部分没有叶绿体,不能进行光合作用,没有淀粉生成,滴加碘液不会变蓝,所以植物进行光合作用的外界因素为:光和二氧化碳.

F、丁叶具备光合作用的条件,能进行光合作用,有淀粉生成,滴加碘液会变蓝.

(4)本实验中有3组对照实验,分别是甲叶的遮光部分和为遮光部分,丙叶的银边和绿色部分,乙丁二氧化碳的有无.甲叶的对照说明光合作用需要光;丙叶的对照说明叶绿体是光合作用的场所.

(5)蒸腾作用形成的蒸腾拉力是水分向上运输的主要动力.

故答案为:

(1)将植物暗处放置24小时以上;

(2)隔水

(3)ADF

(4)二氧化碳;光和叶绿体

(5)蒸腾作用

点评 植物的光合作用是考查的重点和难点,多以实验题的形式出现,难度较大.

科目:初中生物 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目:初中生物 来源: 题型:选择题

| A. | 可乐 | B. | 淡盐水 | C. | 葡萄糖溶液 | D. | 牛奶 |

查看答案和解析>>

科目:初中生物 来源: 题型:选择题

| A. | 皮肤血管舒张,散热增加 | B. | 皮肤血管舒张,散热减少 | ||

| C. | 皮肤血管收缩,散热增加 | D. | 皮肤血管收缩,散热减少 |

查看答案和解析>>

科目:初中生物 来源: 题型:选择题

| A. | 根吸收的水分和无机盐通过茎中木质部的导管运输到叶 | |

| B. | 木本植物的茎能够逐年加粗,是因为形成层的细胞不断进行细胞分裂 | |

| C. | “树怕剥片”的原因是树皮中有筛管,能运输有机物 | |

| D. | 木本植物茎的结构从外到内依次是树皮、木质部、形成层和髓 |

查看答案和解析>>

科目:初中生物 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目:初中生物 来源: 题型:选择题

| 试管编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 馒头碎屑或块 | 适量碎屑 | 适量碎屑 | 适量碎屑 | 适量碎屑 | 适量碎屑 |

| 唾液有无 | 2mL唾液 | 2mL清水 | 2mL唾液 | 2mL唾液 | 2mL唾液 |

| 是否搅拌 | 搅拌 | 搅拌 | A | 搅拌 | 搅拌 |

| 温度 | 37℃ | 0℃ | 100℃ | ||

| 加入碘液 | 2滴 | ||||

| A. | 如果该兴趣小组选用1、2号试管进行实验,其实验变量是唾液 | |

| B. | 要探究舌的搅拌对馒头的消化作用,应选用1、3号试管进行实验,那么A处的处理方法是不搅拌 | |

| C. | 如果选用1、4、5号试管进行实验,可探究温度对唾液淀粉酶催化活性的影响 | |

| D. | 选用1、4、5号试管进行实验时,先加入唾液溶液,再用“水浴法”达到设定温度,经过一段时间后加入碘液检验 |

查看答案和解析>>

科目:初中生物 来源: 题型:解答题

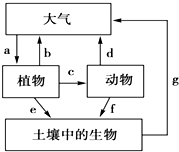

如图是我国北方处于平衡状态的某森林生态系统的碳循环示意图,箭头表示碳传递方向,字母表示碳传递途径.请回答下列问题:

如图是我国北方处于平衡状态的某森林生态系统的碳循环示意图,箭头表示碳传递方向,字母表示碳传递途径.请回答下列问题:查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com