科目: 来源: 题型:解答题

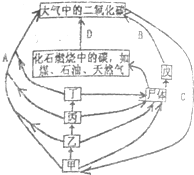

碳的流动方向,据图分析,回答问题:

碳的流动方向,据图分析,回答问题:

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:解答题

| 组别 | 不同“采样时段”的PM2.5(微克/立方米) | |||

| 清晨 | 上班时段 | 中午 | 下班时段 | |

| (车流量最小) | (车流量大) | (车流量小) | (车流量最大) | |

| 第1组 | 19 | 89 | 43 | 97 |

| 第2组 | 22 | 83 | 38 | 98 |

| 第3组 | 20 | 86 | 41 | 99 |

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:选择题

| A. | ①②④ | B. | ①⑤⑥ | C. | ②③④ | D. | ③⑤⑥ |

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:解答题

完成下列探究实验中的相关问题

完成下列探究实验中的相关问题| 项目 | 赵一 | 王二 | 李三 | 钱四 | 高五 |

| 第一次 | 25 | 26 | 23 | 25 | 20 |

| 第二次 | 26 | 24 | 20 | 22 | 21 |

| 第三次 | 22 | 21 | 21 | 20 | 29 |

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:选择题

| A. | 在这个模拟实验中,某种颜色的布相当于生物的“生活环境”,同学模拟的是“捕食者”,小纸片是“猎物” | |

| B. | 经过“捕食者”几次捕食后,剩下的小纸片的颜色绝大部分是蓝色 | |

| C. | 体色与周围环境色彩想死的动物不易被发现,对躲避敌害或捕食猎物十分有利 | |

| D. | 如果背景换成红色布,那么经过“捕食者”几次捕食后,剩下的各色小纸片数会基本相同 |

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:填空题

| 地点 | 潮虫只数 |

| 水泥路上 | 0 |

| 水槽边的石头下 | 24 |

| 种花的湿花盆底线 | 18 |

| 干草地中 | 2 |

| 环境 | 2min | 3min | 4min | 5min | 6min | 7min | 8min | 9min | 10min | 11min |

| A | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |

| B | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 |

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:选择题

| A. | 类人猿是不能进化成现代人类的 | |

| B. | 人类进化过程中,环境的改变起着决定性的作用 | |

| C. | 人类进化过程中脑容量逐渐增多 | |

| D. | 能使用工具是人猿分界的标志 |

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com