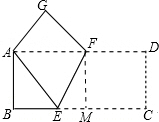

如图,将一个边长分别为4、8的矩形纸片ABCD折叠,使点C与点A重合(AB=4,BC=8),则折痕EF的长度为( )

如图,将一个边长分别为4、8的矩形纸片ABCD折叠,使点C与点A重合(AB=4,BC=8),则折痕EF的长度为( )| A. | $\sqrt{3}$ | B. | 2$\sqrt{3}$ | C. | $\sqrt{5}$ | D. | 2$\sqrt{5}$ |

分析 先过点F作FM⊥BC于M.利用勾股定理可求出AE,再利用翻折变换的知识,可得到AE=CE,∠AEF=∠CEF,再利用平行线可得∠AEF=∠AFE,故有AE=AF.

求出EM,再次使用勾股定理可求出EF的长.

解答 解:过点F作FM⊥BC于GM,

∵EF是直角梯形AECD的折痕

∴AE=CE,∠AEF=∠CEF.

又∵AD∥BC,

∴∠AFE=∠FEM,

根据反折不变性,∠AEF=∠FEM,

∴∠AFE=∠AEF,

∴AE=AF.

在Rt△ABE中,设BE=x,AB=4,AE=CE=8-x.x2+42=(8-x)2解得x=3.

在Rt△FEM中,EM=BM-BE=AF-BE=AE-BE=5-3=2,FM=4,

∴EF=$\sqrt{{2}^{2}+{4}^{2}}$=2$\sqrt{5}$.

故选D.

点评 本题考查了折叠的知识,矩形的性质,勾股定理等知识点的理解和运用,关键是根据题意得出方程x2+42=(8-x)2.

科目:初中数学 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目:初中数学 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目:初中数学 来源: 题型:填空题

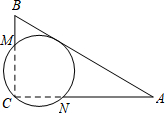

如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=13,AC=12,经过点C且与AB边相切的动圆与BC、CA分别相交于点M、N,则线段MN长度的最小值为$\frac{60}{13}$.

如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=13,AC=12,经过点C且与AB边相切的动圆与BC、CA分别相交于点M、N,则线段MN长度的最小值为$\frac{60}{13}$.查看答案和解析>>

科目:初中数学 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目:初中数学 来源: 题型:填空题

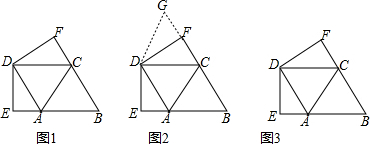

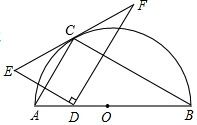

如图,点C在以AB为直径的半圆上,AB=10,∠CBA=30°,点D在线段AB上运动,点E与点D关于AC对称,DF⊥DE于点D,并交EC的延长线于点F.下列结论:①CE=CF;②线段EF的最小值为5$\sqrt{3}$;③当AD=3时,EF与半圆相切;④若点F恰好落在弧BC上,则AD=5;⑤当点D从点A运动到B点时,线段EF扫过的面积是20$\sqrt{3}$.其中正确结论的序号是①②④.

如图,点C在以AB为直径的半圆上,AB=10,∠CBA=30°,点D在线段AB上运动,点E与点D关于AC对称,DF⊥DE于点D,并交EC的延长线于点F.下列结论:①CE=CF;②线段EF的最小值为5$\sqrt{3}$;③当AD=3时,EF与半圆相切;④若点F恰好落在弧BC上,则AD=5;⑤当点D从点A运动到B点时,线段EF扫过的面积是20$\sqrt{3}$.其中正确结论的序号是①②④.查看答案和解析>>

科目:初中数学 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com