����Ŀ�����Ķ����˵缼�������ش��⡣

�˵缼��

�˵���ˮ�硢���һ��������Դ������֧������������Դ�ṹ��ռ����Ҫ��λ�����ܷ��粻����ɿ�����Ⱦ������������ص�������Ӧ�Ķ�����̼�����ܷ��������ܼ������ʸߣ�Ϊ������Դ���������˵�Ȼ�硰���á������ܷ���ɱ�Ҫ�Ȼ�糧��15����50������Ȼ�����ܷ����������ϣ����з����ԣ�������¹��з���й©�������̬����������˺���

�ҹ��˵���ҵѧʼ��20����50�����������70��ķ�չ�Ѿ������˵�ǿ��֮�У������з���ӵ����ȫ����֪ʶ��Ȩ�ͳ���Ȩ�������˵缼��������һ�š��͡�����һ�š����˵���Ӫ����ˮƽλ������ǰ�С���2019��6�µף��ҹ���½���˺˵����47̨��װ������4873��ǧ�ߣ�λ��ȫ��������ڽ��˵����11̨��λ��ȫ���һ��

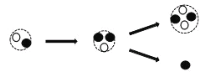

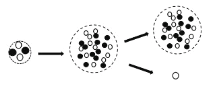

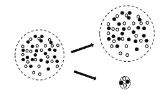

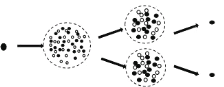

�����Ѿ�֪����ԭ������ԭ�Ӻ˺ͺ�����ӹ��ɵģ���ԭ�Ӻ����������Ӻ�������ɵġ��е�ԭ�Ӻ˵����Ӻ����Ӹ����Ƚ��٣�����hai��ԭ�Ӻˣ���ṹ��ʾ��ͼ��ͼ��ʾ�������������Ӻ��������ӣ���������ԭ�Ӻ����dz�֮Ϊ��ˣ����е�ԭ�Ӻ����ɱȽ϶�����Ӻ�������ɣ���ij���ʣ���tu���ˣ�����90�����Ӻ�144�����ӣ����ǰ�������ԭ�Ӻ˽����غˡ��غ����������ӵ�����·��ѳ��е�����ԭ�Ӻ˵ĺ˷�Ӧ�������غ��ѱ䡣��ѧ�������Ӻ���˺ˣ��˺����غˣ����������غ��ѱ䡣�ѱ䲻�������ͷų�������ͬʱ��������������ӣ���Щ�����ֻ�ȥ��������ĺˣ����������ѱ䣬�Ӷ�����������������Բ���1kg��ȫ����ʱ�ų����������൱��2800�ֱ�ú��ȫȼ��ʱ�ų���������

Ϊ�˿��Ʒ�Ӧ�����غ��ѱ���ٶȣ������������������ӵ�ij�ֲ��������㹻���Ŀ��ư����뷴Ӧ���ģ����ư�������һЩ�����յ����ӾͶ�һЩ����ȥ����˵����Ӿͻ��٩`Щ�������ѱ����˾ͻ���٣������������ͻ���١��ѱ�����ĺ���ת��Ϊ���ܼ���ˮ���������������ƶ�����ת�����Ӷ�������������磬����ת��Ϊ���ܡ�

�ڸ�����Ϊ���й����족������ͬʱ���й��˵����������ȹ��ʵļ����Ͱ�ȫˮ��Ҳ��Ϊ���������������һ�š��й����족������Ƭ��

������������ϣ��ش���������

��1�����ܷ�����ŵ�___________����һ�����ɣ�

��2���Ӻ��ܵ������õ��ĵ��ܣ����о���������ת�������ǣ�___________

��3������ʹ��Ӧ�����ѱ�������������ӣ����Խ��еIJ�����______________

��4����ͼ��ʾ���غ��ѱ���̵Ľ���ʾ��ͼ������������ʾ�������æ���ʾ�����к�������_____����ѡ��ѡ��ǰ����ĸ��

A B

B

C D

D

���𰸡������� ���ܡ����ܡ���е�ܡ����� �ÿ��ư������dzһЩ D

��������

(1)[1]�ɲ��Ͽ�֪�����ܷ��粻����ɿ�����Ⱦ������������ص�������Ӧ�Ķ�����̼�����ܷ��������ܼ������ʸߣ�Ϊ������Դ���������˵�Ȼ�硰���á������ܷ���ɱ�Ҫ�Ȼ�糧��15����50�������ѱ䲻�������ͷų�������ͬʱ��������������ӣ���Щ�����ֻ�ȥ��������ĺˣ����������ѱ䣬�Ӷ��������������

(2)[2]�ѱ�����ĺ���ת��Ϊ���ܼ���ˮ���������������ƶ�����ת�����Ӷ�������������磬����ת��Ϊ���ܡ��ʴӺ��ܵ������õ��ĵ��ܣ����о���������ת�������Ǻ��ܡ����ܡ���е�ܡ����ܣ�

(3)[3]Ϊ�˿��Ʒ�Ӧ�����غ��ѱ���ٶȣ������������������ӵ�ij�ֲ��������㹻���Ŀ��ư����뷴Ӧ���ģ����ư�������һЩ�����յ����ӾͶ�һЩ����ȥ����˵����Ӿͻ��٩`Щ�������ѱ����˾ͻ���٣������������ͻ���١�������ʹ��Ӧ�����ѱ�������������ӣ����Խ��еIJ������ÿ��ư������dzһЩ��

(4)[4]�����غ����������ӵ�����²������ѳ��е�����ԭ�Ӻˣ�ͬʱ��������������ӣ���ӦѡD��

| �꼶 | ���пγ� | �꼶 | ���пγ� |

| ��һ | ��һ��ѿγ��Ƽ��� | ��һ | ��һ��ѿγ��Ƽ��� |

| �߶� | �߶���ѿγ��Ƽ��� | ���� | ������ѿγ��Ƽ��� |

| ���� | ������ѿγ��Ƽ��� | ���� | ������ѿγ��Ƽ��� |

��Ŀ���������� ��Դ�� ���ͣ�

����Ŀ����ͼ��ʵ��С��ͬѧ�ڡ�����ij��Һ����ܶȡ�ʵ���У������������£�

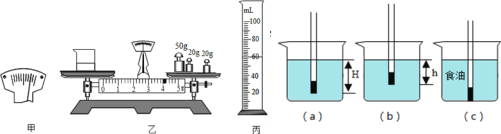

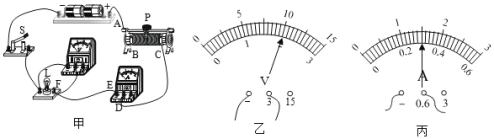

��1������ƽ����ˮƽ�����ϣ����������̶��ߣ�����ָ��λ����ͼ����ʾ����ʱӦ��ƽ����ĸ��_____��������ң����ڣ�ֱ������ˮƽƽ�⡣

��2������������Һ��װ���ձ�����������ƽ�����̣�����������������ƽƽ��ʱ����ͼ����ʾ��Ȼ���ձ��е�Һ��ȫ��������Ͳ�У���ͼ����ʾ���ٲ�����ձ�������Ϊ28g���ɴ˼����Һ����ܶ�Ϊ__kg/m3��

��3�����ڿ��ձ�������Һ�������������ؽ�ʹҺ������ܶȲ������______��ѡ�ƫ�� �� ��ƫС����û��Ӱ�족����

��4��С���밴�ս̲��С��ۺ�ʵ�����Ҫ�����������ܶȼ�������Һ���ܶȡ�

��ȡһ����ϸ���ȵ��������ܣ������¶�������������˿����ʯ����ڡ�������������˿��Ŀ����ʹ��������ֱ________��Һ���С�

�������ܷŵ�ˮ�е��龰��ͼ��a����ʾ����ý���ij���Ϊ H���ŵ���һҺ���е��龰��ͼ��b����ʾ������ij���Ϊ h���� �� Һ���� ˮ�ֱ��ʾҺ���ˮ���ܶȣ��� �� ˮ��h ��H ����Һ���ܶȵĹ�ϵΪ���� Һ��________��

��С��������������ʽ����̶Ⱥ����ʳ���͵��ܶȣ�����ʱ��������ͼ��c����ʾ�����Σ�������Ϊ�ܶȼƵ�����_________�����ܵ��ĸ�����ѡ����������������������ڲ�����ʳ���ͺ��ܶȼƵ�����£����ô��ܶȼ�����������ʳ���͵��ܶȣ����Խ��еĸĽ������ǣ�_______����Ҫ��дһ�֣��������ɣ���

�鿴�𰸺ͽ���>>

��Ŀ���������� ��Դ�� ���ͣ�

����Ŀ����1����ͼ��ʾ�IJ���ڵ���ʱ�൱��һ���ܸˣ�����OΪ֧�㣬��A�㴦��������е�ˮ���뻭��������A����С�Ķ���F��

��_________��

(2)��ͼ��ʾ�ij������������������ҹ������ͼ�����߿��ڻ�һ������ͷ���߶Σ�������ʾ���渽����������������

��___________��

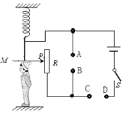

��3����ͼΪһ���߲����ǵĵ�·ʾ��ͼ��A��B��C��DΪ�ĸ�������������Ԫ��δ������������M�ɴ�������ƬP������Ҫ�������߱��ʱ�������ʾ��Ҳ�����뽫��![]() ������

������![]() ����

����![]() ��ѡ���������·AB��CD֮�䡣

��ѡ���������·AB��CD֮�䡣

��_____��

�鿴�𰸺ͽ���>>

��Ŀ���������� ��Դ�� ���ͣ�

����Ŀ�������ֲ�ͬ���ϵĵ���![]() �����ߺ�ͭ��

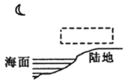

�����ߺ�ͭ��![]() �����ͼ��ʾ�ıպϻ�·����AB���˴����¶Ȳ�ʱ����·�оͻ��е���ͨ���������������ЧӦ�����ֵ�·���ȵ�ż��ʵ��������ȵ�ż��·�е����Ĵ�С������ӵ����ֽ���˿�IJ����йأ����ӵ�A��B����¶Ȳ�Ĵ�С�йأ��¶Ȳ�Խ��·����Խ����ش��������⣺

�����ͼ��ʾ�ıպϻ�·����AB���˴����¶Ȳ�ʱ����·�оͻ��е���ͨ���������������ЧӦ�����ֵ�·���ȵ�ż��ʵ��������ȵ�ż��·�е����Ĵ�С������ӵ����ֽ���˿�IJ����йأ����ӵ�A��B����¶Ȳ�Ĵ�С�йأ��¶Ȳ�Խ��·����Խ����ش��������⣺

![]() ��ͼ��ʾ���������������䣬ֻ��A�����еı�ˮ����ﻻΪ��ˮ����·����______���������������䣬��ȥ�ƾ��ƣ���B������һ����ˮ������У��ȶ���·����______

��ͼ��ʾ���������������䣬ֻ��A�����еı�ˮ����ﻻΪ��ˮ����·����______���������������䣬��ȥ�ƾ��ƣ���B������һ����ˮ������У��ȶ���·����______![]() ���ո��ѡ���������������С��������������������Ϊ����

���ո��ѡ���������������С��������������������Ϊ����![]()

![]() �������ȵ�żʵ������һ����Դ�����ĵ�������______��ת��������

�������ȵ�żʵ������һ����Դ�����ĵ�������______��ת��������

![]() �ȵ�ż��·�����¶��źŻ���______�źţ������������ʿ����ȵ�ż����______

�ȵ�ż��·�����¶��źŻ���______�źţ������������ʿ����ȵ�ż����______![]() д��һ��Ӧ��

д��һ��Ӧ��![]() ��

��

�鿴�𰸺ͽ���>>

��Ŀ���������� ��Դ�� ���ͣ�

����Ŀ����ͼ��ʾΪ�紵��ĵ�·ԭ��ͼ���綯��M�ϱ��С�220V��100W�������������ȵĵ���R��88������

��1���綯����������ʱ��ͨ�����ĵ������?

��2���պ�S1��S2����·��������ʱ������R���ĵĵ繦�ʣ�

��3���պ�S1���Ͽ�S2���綯����������8min���綯�����ĵĵ��ܡ�

�鿴�𰸺ͽ���>>

��Ŀ���������� ��Դ�� ���ͣ�

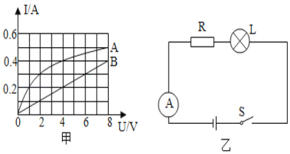

����Ŀ��ijͬѧ����ͼ����ʾ��ʵ���·���������ѹΪ2.5V��С���ݵĶ��繦�ʣ�

��1���Ͽ���Sǰ��Ӧ�������������Ļ�ƬP����__________�ˡ���ѡ�B����C����

��2���պϿ���S���������������ƶ������������Ļ�ƬP������L�������⣬�ҵ�ѹ��������������ʾ������·�Ĺ��Ͽ�����__________��ѡ��ѡ��ǰ����ĸ����

A.����L��· B.����L��·

C.������������· D.������������·

��3�������ų��պϿ���S���ƶ���ƬP��ij������ʱ��ѹ����ʾ����ͼ����ʾ��Ҫ����С���ݵĶ�繦�ʣ�Ӧ����ƬP��________��ѡ�B����C�����˻�����

��4���ƶ���ƬPʹ��ѹ��ʾ��Ϊ2.5V����ʱ��������ʾ����ͼ����ʾ����С���ݵĶ�繦����______W��

�鿴�𰸺ͽ���>>

��Ŀ���������� ��Դ�� ���ͣ�

����Ŀ��С������ͼ��ʾ��·ʵ�飬̽��������·�е����Ĺ�ϵ��

��1������ʵ��ʱ������Ӧ________�����ڲ�֪�����ݵĵ������ŵ��������̵�ѡ��Ӧ��________��ѡ��

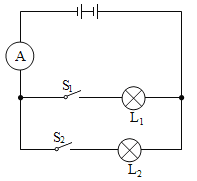

��2������·ͼ����ʵ���ֻ�պ�S1ʱ����������ʾ����ͼ����ʾ��ֻ�պ�S2ʱ����������ʾ����ͼ����ʾ��ͬʱ�պ�S1��S2ʱ����������ʾ����ͼ����ʾ��������±���

������ | I1/A | I2/A | I3/A |

����ֵ | |||

���� | |||

��____��

�鿴�𰸺ͽ���>>

��Ŀ���������� ��Դ�� ���ͣ�

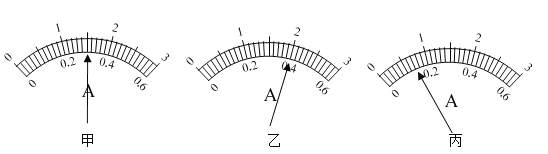

����Ŀ��ͼ���е�A��B�ֱ�ΪС���ݺͶ�ֵ�����I��Uͼ��С���ݺ͵�������������ͼ����ʾ����Դ��ѹ12V������˵����ȷ���ǣ� ��

A.С���ݵ������¶ȵ��������С

B.����R�ĵ繦��Ϊ1.8W

C.���ݵ�ʵ�ʵ繦��Ϊ1.6W

D.����R����ֵΪ16��

�鿴�𰸺ͽ���>>

��Ŀ���������� ��Դ�� ���ͣ�

����Ŀ����ͼ��ʾ����Щ��ѹǿ֪ʶ��ص�ʵ���з�����ȷ���ǣ� ��

A.��ͼʵ�飬������ֽ�м䴵��ʱ��ֽ�����м俿£����֪���ٿ�ĵط�ѹǿ��

B.��ͼʵ�飬�������Ϲ�B����������ʱ��ϸ��A��Һ�潫���½�

C.��ͼʵ�飬�����������ʱ���������̵�ѹ�������̵�������ɹ������ѹǿ��ֵ

D.��ͼʵ�飬�������������Թ���ֹͣ���ڵ�ˮ�ٴη��ڿ�֪��ѹ��С��ˮ�ķе�����

�鿴�𰸺ͽ���>>

����ʡ������Υ���Ͳ�����Ϣ�ٱ�ƽ̨ | �����к���Ϣ�ٱ�ר�� | ����թƭ�ٱ�ר�� | ����ʷ���������к���Ϣ�ٱ�ר�� | ������Ȩ�ٱ�ר��

Υ���Ͳ�����Ϣ�ٱ��绰��027-86699610 �ٱ����䣺58377363@163.com