科目: 来源:2017-2018 人教版八年级物理上册 第五章 透镜及其应用 单元检测题 题型:填空题

近期流行的“自拍神器”给旅行者自拍带来方便.如图所示,与直接拿手机自拍相比,利用自拍杆可以_____物距,减小人像的大小,从而_____取景范围,取得更好的拍摄效果.(均选填“增大”或“减小”)

查看答案和解析>>

科目: 来源:2017-2018 人教版八年级物理上册 第五章 透镜及其应用 单元检测题 题型:填空题

为了比较甲、乙两个凸透镜焦距的大小,小明先后用这两个凸透镜做成像实验。他使烛焰、凸透镜和光屏三者的中心在同一水平直线上,且使两个凸透镜与光屏间的距离均为20 cm。实验时发现:烛焰经凸透镜甲折射后在光屏上所成的是一个清晰缩小的像,烛焰经凸透镜乙折射后在光屏上所成的是一个清晰放大的像,由此判断:凸透镜____的焦距较大,凸透镜____折光能力更强。

甲 乙 【解析】解答:由题意知,凸透镜与光屏间的距离均为20cm,即v=20cm.烛焰经凸透镜甲折射后在光屏上所成的是一个清晰缩小的像,所以此时物距大于2f,而像距处于f和2f之间。所以f<20cm<2f,所以10cm查看答案和解析>>

科目: 来源:2017-2018 人教版八年级物理上册 第五章 透镜及其应用 单元检测题 题型:作图题

如图所示,甲图中折射光线过光心;乙图中折射光线与主光轴平行。请在甲、乙两图中分别画出入射光线。

查看答案和解析>>

科目: 来源:2017-2018 人教版八年级物理上册 第五章 透镜及其应用 单元检测题 题型:作图题

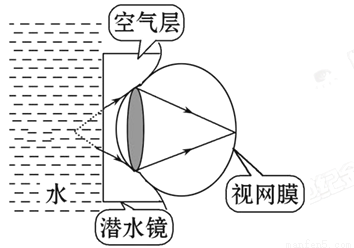

人在水中看物体会成像在视网膜后,相当于人眼的晶状体变_____(选填“厚”或“薄”).潜水员戴上潜水镜实质上是在眼前加上一个空气层,如图.请根据图中已有的光路,完成光路图,画出物体A的大致位置.

查看答案和解析>>

科目: 来源:2017-2018 人教版八年级物理上册 第五章 透镜及其应用 单元检测题 题型:简答题

为什么禁止在森林中乱扔装水的透明饮料瓶?

装水的饮料瓶好比凸透镜,凸透镜对光有会聚作用,会聚的光照到干草等物上,会引起火灾。为了防止火灾发生,因此禁止在森林里乱扔饮料瓶 【解析】解答:因为瓶中进入水之后,瓶中的水形状是中间厚、边缘薄,符合凸透镜的形状特点,它能使太阳光会聚于焦点,使焦点的光最集中,温度最高;可点燃枯草、枯枝和树叶等易燃物,造成火灾。查看答案和解析>>

科目: 来源:2017-2018 人教版八年级物理上册 第五章 透镜及其应用 单元检测题 题型:简答题

小明和爷爷的眼镜放在一起,虽然爷爷的眼镜是老花镜,小明的眼镜是近视镜,但是两个眼镜的外形完全相同,请你帮小明用三种最简单的方法区分两个眼镜。

查看答案和解析>>

科目: 来源:2017-2018 人教版八年级物理上册 第五章 透镜及其应用 单元检测题 题型:实验题

在做“探究凸透镜成像的规律”的实验中:

(l)将凸透镜正对太阳光,在透镜的另一侧移动光屏,在距透镜10 cm处,屏上呈现出最小最亮的光斑,则此凸透镜焦距约是____cm。

(2)在做实验时,发现烛焰在光屏上的像清晰但不完整(如图所示),若要使烛焰在光屏中心成像,只调节光屏,应将光屏向_____(填“上”或“下”)调节。

(3)若将烛焰移至距凸透镜 15 cm 处,移动光屏,使烛焰在屏上得到倒立、______(填“放大”或“缩小”)清晰的实像,应用这一原理制成了_______(举一例即可)。

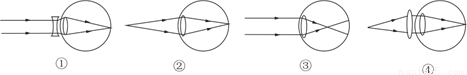

(4)图中有四幅示意图,下面A、B、C、D四个选项中,能正确表示这位同学近视眼成像和矫正情况的是(___)

A.②① B.③① C. ②④ D. ③④

(5)当烛焰通过凸透镜在光屏上成一实像时,如果透镜上有一只小虫在爬动,则光屏上的像的大小将____(填“变大”“变小”或“不变”),像的明暗将______(填“变亮”“变暗”或“不变”)。

10 上 放大 投影仪 B 不变 变暗 【解析】解答:(1)凸透镜正对太阳光时,光线平行于主光轴,光线经凸透镜折射后会聚在主光轴上一点,这点是凸透镜的焦点,焦点到光心的距离是凸透镜的焦距,所以凸透镜的焦距是10cm.(2)光屏上承接烛焰的像偏高,要想让像成在光屏的中央,应当将凸透镜向下调节。或将光屏向上移动。(3)若将烛焰移至距凸透镜15cm处,此时物距大于一倍焦距小于二倍焦距,成倒立、放大...查看答案和解析>>

科目: 来源:2017-2018 人教版八年级物理上册 第五章 透镜及其应用 单元检测题 题型:实验题

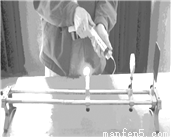

在探究“近视眼的形成原因和矫正方法”时,冰蓉同学选择了如下器材:蜡烛(模拟所视物)、水凸透镜(模拟人眼晶状体,并与注射器相连)、光屏(模拟人眼视网膜)、光具座等。(注:水凸透镜的凸起程度可以通过注射器注入或吸取水的多少来调节)

(1)她安装并调整好实验装置,如图所示,将点燃的蜡烛置于透镜前某一位置时,在光屏上得到了烛焰清晰的像;当向水凸透镜内注入水,使透镜更凸后,发现光屏上已无烛焰清晰的像,若要在光屏上再次得到烛焰清晰的像,应在水凸透镜前放置一块________;若撤去放置的透镜,应将光屏_______(填“靠近”或“远离”)水凸透镜,才能得到清晰的像。

(2)根据上述实验,可知近视眼的形成原因是___________________________。

凹透镜 靠近 晶状体较正常人眼更凸或变厚 【解析】试题分析:解决本题需掌握:①这里的水透镜就相当于人眼的晶状体.形成“近视眼”,是因为冰蓉同学向水凸透镜内注入水,使透镜更凸. ②近视眼的晶状体较厚,会聚能力较强,看远处的物体时,将像成在视网膜的前面,为了使像正好呈在视网膜上,应使光线推迟会聚,使所成的像相对于晶状体后移,所以应佩戴发散透镜即凹透镜. 【解析】 向水凸透镜内注入水...查看答案和解析>>

科目: 来源:2017-2018 人教版八年级物理上册 第五章 透镜及其应用 单元检测题 题型:实验题

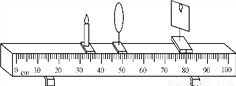

小明在做“探究凸透镜成像规律”的实验时,选用的实验器材如图所示。

(1)小明同学按图所示的装置放好蜡烛和凸透镜后,左右移动光屏,始终得不到烛焰完整的像,其原因是___________________________________________。

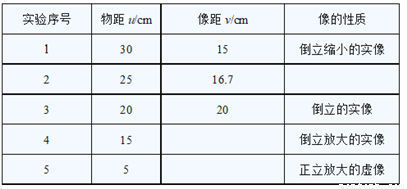

(2)该同学作了适当调整后,按要求进行观察和测量,并将观测情况记录在表中。

①实验序号2中所成像的性质为________(填“倒立”或“正立”)缩小的实像;实验序号3所成像为_________(填“放大” “缩小”或“等大”)倒立的实像;实验序号5的成像特点,生活中常用的_________就是利用这个原理制成的。

②实验序号4中的像距为____cm。

(3)当烛焰从远处向凸透镜靠近时,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏应向________(填“靠近”或“远离”)凸透镜的方向移动。

焰、凸透镜、光屏三者的中心没有放在同一高度上 倒立 等大 放大镜 30 远离 【解析】解答:(1)探究凸透镜成像的实验时,在桌面上依次放蜡烛、凸透镜、光屏,三者在同一条直线上,三者的中心大致在同一高度,像才能成在光屏的中心。如不能得到完整的像,是因为烛焰、凸透镜、光屏三者的中心没有放在同一高度上,(2)①实验2,u=v=2f=20cm,成倒立、等大的实像,所以凸透镜的焦距是:f=10cm.实...查看答案和解析>>

科目: 来源:2017-2018学年陕西省八年级人教版第一学期物理阶段综合测试卷 题型:填空题

“掩耳盗铃”是大家非常熟悉的故事,从物理学角度分析盗贼所犯的错误是:既没有阻止声音的 ,又没有阻止声音的 ,只是阻止声音进入自己的耳朵。

产生 传播 (可以对换) 【解析】【解析】 (1)铃声是由于铃的振动产生,“掩耳盗铃”不能阻止声音的产生; (2)地球表面有空气,可以传播声音,“掩耳盗铃”不能阻止声音的传播;查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com