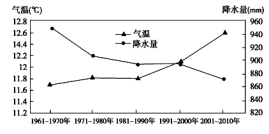

西南地区是我国自然灾害的多发区,灾害对当地生产、生活产生广泛的影响。下图为该地区多年平均气温和降水量变化统计图。读图回答问题。

据图推断该地区可能发生的气象灾害,并简述其危害。

小题狂做系列答案

小题狂做系列答案科目:高中地理 来源:2016届江苏省南通市高三下学期第三次教学情况调研测试地理试卷(解析版) 题型:综合题

下左图为长江经济带位置示意图,下右图为长江流域主要水利枢纽分布图。读图回答问题。

(1) 长江水能资源蕴藏量居我国首位,其主要分布在____________,原因是这些地区的河流____________。

(2) 长江流域大力开发利用水能资源对生态环境的有利影响主要有________________等。

(3) 长江中下游河段,开发利用的重点有____________________。

(4) 为加强长江流域区际联系,实现优势互补,正在实施的资源跨区域调配工程有______________。这对江苏社会经济的影响有____________等。

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源:2016广东省韶关高三二模地理试卷(解析版) 题型:选择题

在一个国家工业化和城镇化的起步阶段,国家总的森林面积会逐渐减少。随着工业化和城市化的进一步推进,国家森林面积减少的态势出现减缓直至停止,并开始转变为扩张,这个国家森林面积从减少转变为扩张阶段的土地利用变化过程被称成为“国家森林转型”。我国很多地区已经出现“国家森林转型”现象。据此完成下列问题。

1.在“国家森林转型”阶段,面积逐渐减少的土地利用类型是( )

A.耕地 B.林地

C.建设用地 D.草地

2.我国“国家森林转型”现象较明显的地区最可能是( )

A.华北平原 B.东南丘陵

C.内蒙古高原 D.柴达木盆地

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源:2016届重庆市高三下学期二诊模拟文综地理试卷(解析版) 题型:选择题

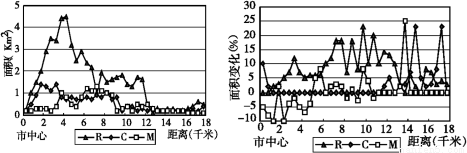

读“我国某城市市区各主要功能用地2005年面积分布图与2005年~2015年变化幅度分布图”, 完成下列问题。

1.下列判断正确的是( )

A.R功能用地是工业用地

B.M功能用地面积明显减少

C.C功能用地增长面积最多

D.M功能用地呈现向外迁移的趋势

2.近年来C功能用地在距离市中心16~18千米处面积明显变化,主要原因是( )

①城市中心区用地趋子紧张 ②人口向郊区迁移

③城市交通的不断完善 ④该处人流量更大 ⑤市中心交通拥堵

A.①②③ B.①③⑤ C.⑦③④ D.②④⑤

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源:2016届山西省高三4月阶段性检测拟地理试卷(解析版) 题型:选择题

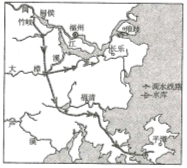

福建“北水南调”工程以引用大樟溪水源为主,从闽江竹岐水源点建抽水泵站引水补充,向福清、平潭、长乐等地输水。下图示意福建“北水南调”线路。完成下列各题。

1.关于福建“北水南调”工程建设的叙述,正确的是

A.地势北高南低,全程可以自流引水

B.闽江的径流量季节变化小,年际变化大

C.沿线多水库、河流,水源比较稳定

D.主要经过武夷山区,工程造价高

2.平潭需要大量引入水源的主要原因是

①降水少,季节分配不均 ②社会经济发展,需水量大增

③岛屿集水面积小 ④地势陡峻,取水困难

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源:2016届宁夏银川唐徕回民中学高三第一次模拟文综地理试卷(解析版) 题型:综合题

阅读图文材料,完成下列要求。

在大辽河、双台子河、大凌河等形成的辽河三角洲上,有世界上最广阔的芦苇集中生长区(图a所示)。芦苇适宜生长在近海滩涂、低河漫滩或河口三角洲的沼泽湿地里,是湿地生态系统中有机物质的重要来源,为春夏季节野生鸟类提供了栖息地和繁殖场所。芦苇每年冬季都需要及时收割为来年新芦苇的生长提供条件(图b所示)。上世纪九十年代前,芦苇只作为造纸原料和民房建筑材料,由于需求量少,冬季有大面积、厚厚的倒伏在湿地里的芦苇层。九十年代后,芦苇又被广泛用于人造棉和人造丝,更是优质的建筑材料;芦叶、芦花、芦茎、芦根、芦笋均可入药;经过加工的芦茎还可以做成工艺品;同时,当地政府围绕芦苇产业做了许多工作,该地区芦苇产业规模不断扩大。

(1)分析双台子河口附近芦苇分布面积比大辽河口附近大的自然原因。

(2)推测芦苇每年冬季若不及时收割会产生哪些不利影响。

(3)分析上世纪九十年代后该地区芦苇产业规模不断扩大的原因。

(4)有人建议在芦苇分布区发展以芦苇为原料的加工工业,你是否赞同并说明理由。

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源:2016届江西省高三下第一次段考文综地理试卷(解析版) 题型:综合题

阅读材料,回答下列问题。

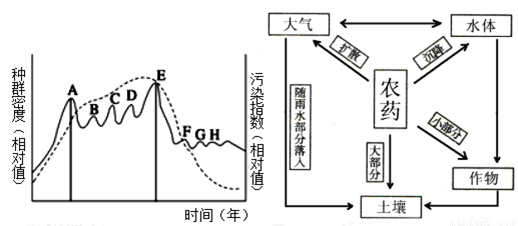

农业生产中的害虫防治措施有生物防治和农药防治两大类型,其中生物防治就是利用生物对付害虫的方法,它的最大优点是不污染环境。

左图为“不同防治措施下害虫种群密度和作物污染变化示意图”,其中实线表示害虫种群密度的消长状况,虚线表示农作物的污染指数变化。图中A点和E点是采用不同防治措施的时间节点。

右图为“农药对土壤的污染示意图”,土壤是农药在环境中的“储藏库”与“集散地”,施入农田的农药80%—90%残留于土壤中。农药对土壤的污染,与农药的基本理化性质、施药地区的自然环境条件以及施药地区农药使用的历史密切相关。

(1)根据图简述作物污染变化与害虫种群密度变化的关系,说出E节点后主要使用的是哪种防治措施。

(2)结合材料,指出农药污染土壤的途径。

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源:2015-2016学年广西河池市高一上第二次月考地理试卷(解析版) 题型:选择题

右图所示半球为西半球,粗线为昏线,据图回答下列各题:

1.120°E的地方时是 ( )

A.8时 B.9时20分 C.20时 D.21时20分

2.下列说法正确的是 ( )

A.此日期为夏至日

B.南半球白昼变短,并短于夜

C.太阳直射点位于北半球,将向南移动

D.亚欧大陆上出现一个强烈的低压

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com