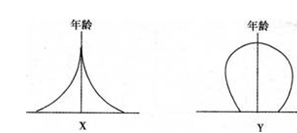

读“X、Y两国人口年龄金字塔结构图”,完成题。

【小题1】关于两类国家人口合理容量的叙述,正确的是

A.X类国家因环境人口容量潜力大而人口增长快

B.Y类国家因人口数量超过环境人口容量而导致人口萎缩

C.X类国家因资源丰富所以环境人口容量大

D.Y类国家因经济发达所以环境人口容量较大

【小题2】关于X、Y两类国家面临的环境问题,正确的是

| A.X国面临人口老龄化, Y国面临人口增长过快 |

| B.X国面临人口增长过快,Y国面临人口老龄化 |

| C.X、Y均为人口老龄化 |

| D.X、Y均为人口增长过快 |

【小题1】D

【小题2】B

解析试题分析:

【小题1】比较图示两国的人口年龄结构,X国的少年儿童人口比重高,老年人口比重低,故判断为发展中国家,Y国的少年儿童人口比重不高,而老年人口比重高,故判断为发达国家。发展中国家由于经济发展水平较低,故环境人口容量较小,A、C错误;发达国家由于经济发展水平高,科技发达,故环境人口容量较大,D项正确。

【小题2】结合上题结论,X为发展中国家,由于人口增长快,故环境压力大,而Y为发达国家,由于人口增长缓慢,故人口老龄化不断加剧,B项正确。

考点:本题考查两类国家的人口增长差异和主要的人口问题。

点评:本题难度一般,学生只要能抓住两类国家的人口年龄结构的差异,进而分析两类国家的人口增长特征和产生的社会问题等。

名校课堂系列答案

名校课堂系列答案科目:高中地理 来源: 题型:单选题

下列对自然因素的利用和改造措施中,合理的是 ( )

| A.在较陡的山坡上修筑梯田 | B.在我国西北地区大力发展粮食种植 |

| C.在我国南方丘陵红壤区投放适量熟石灰 | D.围湖造田,扩大耕地面积 |

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源: 题型:单选题

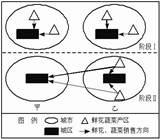

读下图,分析题

【小题1】阶段Ⅰ鲜花和蔬菜产区形成的主要区位因素是( )

| A.地形平坦 | B.气候优越 | C.城区提供了广阔市场 | D.水源充足 |

| A.甲城市第一产业发展迅速 |

| B.乙城市城区人口激增 |

| C.运输的便捷和冷藏、包装技术的进步 |

| D.乙城市用地规模的扩大 |

| A.春季 | B.夏季 | C.秋季 | D.冬季 |

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源: 题型:单选题

我国东北地区有辽阔的土地、浩瀚的森林。早在春秋战国时期,就吸引黄河中下游地区人口向这里迁移和流动,尤以山东人最多。东北地区俗称“关东”,人们便把不顾政府禁令,来此谋生的人口迁入现象,称为“闯关东”。直到1978年,黑龙江省农民的人均纯收入还比山东省高出2/3。改革开放以来,山东省经济增长迅速,山东省农民人均纯收入超过黑龙江省,由此导致了两地之间人口迁移方向的完全反转,出现了“雁南飞”现象。根据上述材料,回答题。

【小题1】自古以来山东人“闯关东”的主要原因是

①山东省人口多,生存压力大 ②东北地区地广人稀,资源丰富

③政策鼓励 ④山东省环境恶化,造成大规模的环境难民

| A.①② | B.②④ | C.①③ | D.①④ |

| A.政治因素 | B.环境因素 | C.经济因素 | D.文化因素 |

| A.都是政策性移民,具有自发的性质 |

| B.地区自然条件相差很大,环境质量不同是决定因素 |

| C.交通和通信的发展是巨大的拉力因素 |

| D.人口的迁移都是为了谋求更好的生活 |

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源: 题型:单选题

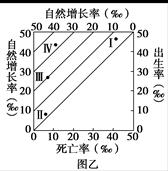

读甲、乙两图,完成题。

部分西欧国家外来人口所占比例(单位:%)

| 国家 | 1990 | 2000 | 国家 | 1990 | 2000 |

| 卢森堡 | 29.8 | 37.2 | 英国 | 6.5 | 6.8 |

| 瑞士 | 20.1 | 25.1 | 挪威 | 4.4 | 6.7 |

| 瑞典 | 9.1 | 11.2 | 丹麦 | 4.3 | 5.7 |

| 荷兰 | 8.0 | 9.9 | 希腊 | 3.6 | 5.0 |

| 奥地利 | 6.1 | 9.4 | 西班牙 | 1.9 | 3.2 |

| 德国 | 6.6 | 9.0 | 意大利 | 2.4 | 2.8 |

| 比利时 | 9.0 | 8.6 | 芬兰 | 1.2 | 2.6 |

| A.与1990年相比,2000年图示国家人口均大幅增加 |

| B.1999~2000年间,图示国家中人口增幅最大的是挪威 |

| C.1990~2000年间,比利时外来人口呈下降趋势 |

| D.与1990年相比,2000年图示国家外来人口均大幅增加 |

| A.Ⅰ | B.Ⅱ | C.Ⅲ | D.Ⅳ |

| A.外来人口的迁入会缓解部分国家劳动力不足的问题 |

| B.外来人口的迁入只会加大迁入国就业和教育压力 |

| C.面对大量涌入的外来人口,西欧国家应迅速采取措施遏制 |

| D.资源开发是造成西欧国家外来人口增加的重要原因 |

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com