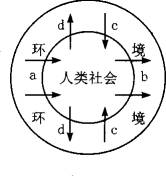

下图是“人类社会与环境的相关模式图”,图中a、b、c、d表示的含义( )

A.a—输出物质和能量 b—输入物质和能量 c—环境的反作用 d—人类的反作用

B.a—滥采滥用自然资源 b—任意排放有害物质 c—环境质量下降 d—进行国土整治

C.a—有计划地开采矿产资源 b—工业“三废”的排放c—酸雨 d—治理大气污染

D.a—进行国土整治 b—大气中SO2增多 c—过量开采地下水 d—土地次生盐碱化

该模式图的中心是人类,物质与能量的输入与输出都应该是对人类社会来说的。图中a应该是人类输入物质和能量,或者是说人类从环境中索取物质与能量,这里包括合理的索取,如有计划地开采矿产资源,也包括不合理的索取,如滥采滥用自然资源;b表示人类以废弃物的形式向环境中输出物质和能量,其中包括以不超出环境自净能力为准的合理输出,也包括破坏环境的不合理的输出,如工业“三废”等有害物质的随意排放等等;c表示人类通过自身的生产活动和消费活动作用于环境之后,环境对人类产生的反作用。由于人类对环境的作用有有利的一面,也有不利的一面,所以环境对人类的反作用(即环境的反馈作用)也有有利的一面和不利的一面,例如环境质量下降、酸雨以及土地的次生盐碱化均属于环境反馈作用中不利的一面;d表示人类通过自身的生产活动和消费活动对环境产生的作用,它可以包括在受到环境的反馈作用之后相应采取的一些改进措施,如进行国土整治、治理大气污染等等,所以上面选项中能够正确表示a、b、c、d含义的应是B、C两个选项。

|

名校课堂系列答案

名校课堂系列答案科目:高中地理 来源:2006年普通高等学校招生全国统一考试(四川省)、文综 地理部分 题型:069

| |||||||||||||||||||||||||||||||

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源: 题型:阅读理解

随着中国——东盟自由贸易区建设进程的推进,环北部湾地区正在形成一个跨省区、跨国界的经济圈——环北部湾经济圈。阅读下列材料,回答有关问题:

材料一 环北部湾经济圈包括广东省的雷州半岛、海南省的西部、广西壮族自治区的南部沿海和越南北部沿海地区(见下图)。该地区面临广阔的海洋,海洋生物资源、石油天然气资源、旅游资源丰富,是未来最具开发潜力的区域。

材料二 环北部湾地区介于东亚与东南亚之间,是重要的海上交通枢纽,是“海上丝绸之路”的起点。通过海上丝绸之路,不仅在经济上互通有无,而且对政治、外交、文化、艺术乃至社会生活都带来深远的影响。如果说中国丝绸和其他科技成就的向外传播都是对人类进步和世界文明的伟大贡献,那么所有这些贡献,除陆路外,都是通过海上“丝绸之路”的传播来完成的。

(1)分析图中①②两个城市共同的区位条件。

(2)简述环北部湾经济圈经济发展的主要优势。

(3)汉、唐、明三朝“海上丝绸之路”所到达的最远地区分别是哪里?而陆上丝绸之路从汉到唐又有了哪些发展?

(4)概括指出中国古代“海上丝绸之路”不断得到开拓的条件及其开通这条交通线的历史影响。

(5)环北部湾地区是中国与东盟的结合部,是中国西南地区参与国际区域合作的前沿地带,区位独特,资源丰富。

运用所学经济常识知识,说明加强环北部湾地区合作开发的意义。

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com