科目: 来源: 题型:阅读理解

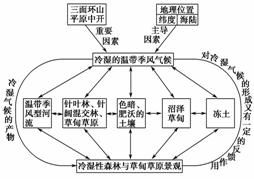

阅读我国某地区的自然景观综合标志图,回答有关问题。

(1)图示最有可能是我国的________地区,该地区各自然要素之间相互作用、相互制约,突出反映了地理环境的________性。

(2)该地区河流出现汛期的季节一般是在________和________,其原因分别是

________________________________________________________________________。

(3)若该地区森林面积锐减,则对本区内的土壤和河流有何主要影响?

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

读下面自然景观地域分异示意图,完成下列问题。

(1)自然景观从①→②→③→④的变化是以________为基础的,产生的根本原因

________________________________________________________________________。

(2)喜马拉雅山南坡复杂的景观变化规律近似于 ( )

A.①→②→③→④ B.③→⑤→⑥

C.②→③→④ D.③→④→⑤

(3)③为温带落叶阔叶林,而同纬度的⑥为温带荒漠带,这种差异产生的原因是

________________________。

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

据此回答24~25题。

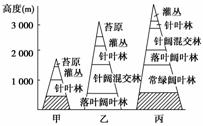

24.甲、乙、丙三地纬度按由高到低排列,正确的是 ( )

A.甲、乙、丙 B.乙、丙、甲

C.丙、甲、乙 D.丙、乙、甲

25.甲地某高度上,北坡为针叶林,南坡为灌木草甸,可能是因为 ( )

A.南坡为向阳坡 B.北坡为向阳坡

C.南坡为迎风坡 D.北坡为迎风坡

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

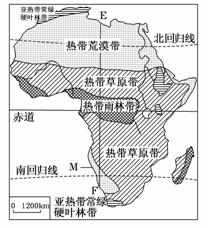

读非洲大陆自然带分布图,回答22~23题。

22.沿EF线自然带变化的规律属于 ( )

A.从赤道向两极的地域分异

B.从沿海向内陆的地域分异

C.非地带性分异

D.垂直地域分异

23.M自然带南北方向延伸的主要原因是 ( )

A.受南北走向高大山地的影响

B.受副热带高气压带的影响

C.受加那利寒流的影响

D.受本格拉寒流的影响

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

下面是理想大陆自然带(局部)演变趋势图,读图完成20~21题。

![]()

20.在T1时期,下列叙述正确的有 ( )

A.自然带①—②—③与自然带⑤—⑥—⑦体现的分布规律在我国都很典型

B.自然带⑦为苔原带

C.自然带⑥在大陆东侧分布纬度比西侧低,与西侧沿海有寒流经过有关

D.②③④自然带的形成主要与水分有关,与温度无关

21.在T2时期下列叙述可信的有 ( )

A.喜马拉雅山的雪线将降低

B.我国华北平原会变得更湿润

C.俄罗斯海运条件将得到很大改善

D.天然橡胶种植的纬度将进一步降低

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

读北非五国绿色工程示意图,回答18~19题。

18.影响图中绿色工程分布的主要因素是 ( )

A.热量 B.水分

C.地形 D.洋流

19.该项工程建设所遵循的地域分异规律是 ( )

A.从赤道向两极的地域分异规律

B.从沿海向内陆的地域分异规律

C.山地的垂直地域分异规律

D.非地带性规律

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

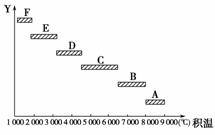

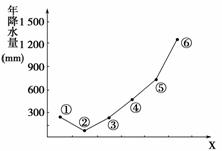

某研究人员依据我国多年平均气候资料,按一定方向分别选取了A→F和①→⑥共12个地区,分类绘成甲、乙两图。读图完成16~17题。

甲图

乙图

16.甲、乙两图反映的地理环境分异规律分别为 ( )

A.甲图反映由赤道向两极分异

B.乙图反映由赤道向两极分异

C.甲图反映由背风坡向迎风坡分异

D.乙图反映由平原向高原分异

17.某地水热状况与A和⑥地区相似,则该地 ( )

A.自然带为热带草原带

B.该地自然植被可能是温带落叶阔叶林

C.光热资源丰富,盛产长绒棉

D.可能为我国热带作物生产基地

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

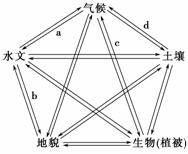

如图为陆地环境主要构成要素的相互关联图。读图,回答14~15题。

14.松花江和珠江水文特征不同,关键是图中哪个箭头所起的作用 ( )

A.a B.b C.c D.d

15.能表示黄土高原千沟万壑地貌特征形成的箭头是 ( )

A.a B.b C.c D.d

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

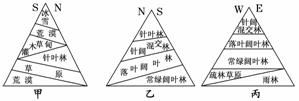

读我国部分山地垂直带谱,完成10~12题。

10.按高纬到低纬排序正确的是 ( )

A.甲—乙—丙 B.乙—丙—甲

C.丙—甲—乙 D.甲—丙—乙

11.图中针叶林分布高度不同的主要原因是 ( )

A.热量 B.水分 C.坡向 D.地形

12.丙图中苔原带缺失的主要原因是 ( )

A.纬度低 B.海拔高度低

C.处于阴坡 D.处于背风坡

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com