将氯化铝溶液和氢氧化钠溶液等体积混合,得到的沉淀物中含铝元素的质量与溶液中含铝元素的质量相等,则原氯化铝溶液和氢氧化钠溶液的物质的量浓度之比可能是( )

①1∶3 ②2∶3 ③1∶7 ④2∶7 ⑤任意比

A. ⑤ B.只有① C.② ④ D.① ③

科目:高中化学 来源: 题型:

下列有关物质分类或归类正确的一组是: ( )

①液氨、液氯、干冰、碘化银均为化合物

②氢氟酸、盐酸、水玻璃、氨水均为混合物

③明矾、小苏打、醋酸、次氯酸均为电解质

④碘酒、牛奶、豆浆、漂粉精均为胶体

⑤Na2O2、Na2CO3、NaHCO3、Na2SiO3均为钠盐

⑥CH3COONa 、 Na2CO3 、NaHSO3、NaF溶液均为碱性

A.①和② B.②和③ C.③和④ D.②③⑥

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:

除去下列物质中的杂质(括号内为杂质),所选用的试剂及操作方法均正确的一组是

| 选项 | 待提纯的物质 | 选用的试剂 | 操作的方法 |

| A | CaO(CaCO3) | 水 | 溶解、过滤、结晶 |

| B | Cu(CuO) | 稀盐酸 | 溶解、过滤、洗涤、干燥 |

| C | CuSO4(H2SO4) | 氢氧化钠溶液 | 过滤 |

| D | CO2(CO) | 氧气 | 点燃 |

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:

为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):

为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):

(1)步骤②中的BaCl2溶液能否替换成以下溶液:( )

A.Ba(NO3)2溶液 B.Ba(OH)2溶液 C.A和B均可以 D.A和B均不可以

(2)第④步用到的试剂作用是 ;

(3)利用题干所给试剂,②③④所加试剂的顺序还可以为 (填化学式);

(4)判断BaCl2已过量的方法是 ;

(5)若先用盐酸调溶液至酸性,再过滤,将对实验结果产生影响,其可能的原因是(用相应的化学方程式表示) 。(任意写一个即可)

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:

在含有Fe3+、Fe2+、Al3+、NH4+的稀溶液中,加入足量的Na2O2固体并微热,充分反应后,再加入过量的稀盐酸,完全反应后,离子数目没有明显变化的是( )

A.Fe3+ B.Fe2+ C.NH4+ D.Al3+

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:

amolFeS与bmolFe3O4投入到VL cmol/L的硝酸溶液中恰好完全反应,假设只产生NO气体。所得澄清溶液的成分是Fe(NO3)3和H2SO4的混合液,则反应中未被还原的硝酸为( )

A. B.(a+3b)mol C.

B.(a+3b)mol C. D.(cV-3a-9b)mol

D.(cV-3a-9b)mol

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:

现有五种可溶性物质A、B、C、D、E,它们所含的阴、阳离子互不相同,分别含有五种阳离子Na+、Al3+、Mg2+、Ba2+、Fe3+和五种阴离子Cl-、OH-、NO3- 、CO32-、X中的一种。

(1)某同学通过比较分析,认为无须检验就可判断其中必有的两种物质是

和 。

(2)物质C中含有离子X。为了确定X,现将(1)中的两种物质记为A和B,当C与B的溶液混合时,产生红褐色沉淀和无色无味气体;当C与A的溶液混合时也产生沉淀,向该沉淀中滴入稀HNO3,沉淀部分溶解。则:

①X为 (填字母)。

A.Br- B.SO C.CH3COO- D.HCO

C.CH3COO- D.HCO

②A中阴、阳离子个数比为

③B的水溶液中所有离子的浓度由大到小的顺序为

(用离子符号表示)。

④将0.02 mol的A与0.01 mol的C同时溶解在足量的蒸馏水中,充分反应后,最终所得沉淀的质量为 (精确到0.1 g)。

(3)将Cu投入装有足量D溶液的试管中,Cu不溶解;再滴加稀H2SO4,Cu逐渐溶解,管口附近有红棕色气体出现,则物质D一定含有上述离子中的 (填离子符号),有关反应的离子方程式为 。

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:

下列有关说法中,不正确的是:

A.a mol/L的HCN溶液与b mol/L的NaOH溶液等体积混合,所得溶液中

c(Na+)>c(CN-),则a一定小于b

B.常温下,CH3COONa溶液的pH=8,则c(Na+) -c(CH3COO-)=9.9×10-7mol/L

C.常温下,0.1mol/L的某酸溶液中,若c(OH-)/c(H+) =1×10-8,则溶液中由水电离出的

c(H+) =1×10-11mol/L

D.在0.1 mol/L Na2SO3溶液中加入少量NaOH固体,c(SO32-)与c(Na+)均增大

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:

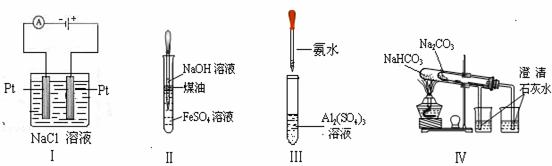

下列实验装置设计正确、且能达到目的的是 ( )

|

|

A.实验Ⅰ:制备金属钠 B.实验Ⅱ:制取氢氧化亚铁并观察其颜色

C.实验Ⅲ:制取少量的氢氧化铝 D.实验Ⅳ:比较两种物质的热稳定 性

性

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com