| A. | 煤的燃烧 | B. | 碘的升华 | C. | 铜的锈蚀 | D. | 铝的冶炼 |

分析 物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成.如果有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化.

解答 解:A.煤的燃烧生成二氧化碳、一氧化碳等,有新物质生成属于化学变化,故A错误;

B.只是物质状态的变化,即由固态碘转变成气态碘的过程,并没有新物质的生成,所以属于物理变化,故B正确;

C.铜与水、氧气充分接触时容易生锈,生成碱式碳酸铜,有新物质生成,属于化学变化,故C错误;

D.铝的冶炼是利用电解熔融氧化铝的方法得到金属单质,属于化学变化,故D错误;

故选B.

点评 本题考查了物质变化的实质理解应用,正确区分物理变化和化学变化关键是判断是否有新物质的生成,注意对实验原理的掌握是解题的关键,题目难度不大.

名校课堂系列答案

名校课堂系列答案科目:高中化学 来源: 题型:实验题

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:选择题

| A. | 物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一 | |

| B. | 物质的量表示含有一定数目粒子的集体 | |

| C. | 物质的量是国际单位制中的一个基本单位 | |

| D. | 摩尔是计量原子、分子或离子等微观粒子的“物质的量”的单位 |

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:选择题

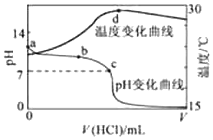

室温下,将1.000mol•L-1盐酸滴入20.00mL 1.000mol•L-1氨水中,溶液pH和温度随加入盐酸体积变化曲线如图所示.下列有关说法正确的是( )

室温下,将1.000mol•L-1盐酸滴入20.00mL 1.000mol•L-1氨水中,溶液pH和温度随加入盐酸体积变化曲线如图所示.下列有关说法正确的是( )| A. | a点由水电离出的c(H+)=1.0×10-14mol/L | |

| B. | b点:c(NH4+)+c(NH3•H2O)>c(Cl-) | |

| C. | b点时加入的盐酸体积小于20.00mL,而c点时加入的盐酸体积大于20.00mL | |

| D. | d点后,溶液温度略下降的主要原因是NH3•H2O电离吸热 |

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:选择题

| A. | 它们的体积之比为1:1 | B. | 它们所含氧原子数目之比为2:3 | ||

| C. | 它们的分子数目之比为1:1 | D. | 它们所含原子数目之比为3:4 |

查看答案和解析>>

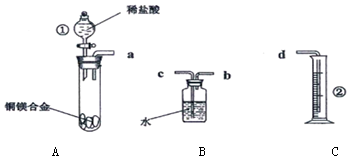

科目:高中化学 来源: 题型:填空题

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:选择题

| A. | 实验后剩余的钠粒,需要放回原试剂瓶中 | |

| B. | 自然界中钠只能以化合物的形式存在 | |

| C. | 钠的化学性质比较活泼,少量的钠可以保存在与钠不反应的煤油中 | |

| D. | 当钠与硫酸铜溶液反应时,有大量红色固体铜出现 |

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:选择题

已知卤化银AgX的沉淀溶解平衡曲线如图所示,横坐标p(Ag+)=-lg(Ag+),纵坐标Y=-lg(X-),下列说法正确的是( )

已知卤化银AgX的沉淀溶解平衡曲线如图所示,横坐标p(Ag+)=-lg(Ag+),纵坐标Y=-lg(X-),下列说法正确的是( )| A. | 该温度下AgCl的Ksp约为1×10-15 | |

| B. | a点可表示AgCl的过饱和溶液 | |

| C. | b点时c(Ag+)=c(I-) | |

| D. | 该温度下,AgCl和AgBr饱和溶液中:c(Cl-)<c(Br-) |

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com