| A. | 溶液中Ca2+数目减少 | B. | 溶液中c(Ca2+)增大 | ||

| C. | 溶液pH值不变 | D. | 溶液pH值增大 |

分析 向悬浊液中加少量生石灰,发生:CaO+H2O=Ca(OH)2,消耗水,溶液c(Ca2+)、c(OH-)增大,由于原溶液已达到饱和,则平衡向逆反应方向移动,以此解答该题.

解答 解:向悬浊液中加少量生石灰,发生:CaO+H2O=Ca(OH)2,

A.加入CaO,消耗水,由于原溶液已达到饱和,则平衡向逆反应方向移动,溶液中Ca2+数目减少,故A正确;

B.反应后仍为饱和溶液,c(Ca2+)不变,故B错误;

C.反应后仍为饱和溶液,c(OH-)不变,溶液pH不变,故C正确;

D.反应后仍为饱和溶液,c(OH-)不变,溶液pH不变,故D错误.

故选AC.

点评 本题考查难溶电解质的溶解平衡,为高频考点,题目难度中等,本题注意向悬浊液中加少量生石灰,发生:CaO+H2O=Ca(OH)2,从平衡移动的角度分析.

科目:高中化学 来源: 题型:选择题

| A. | O2是氧化剂 | B. | NH3是氧化剂 | C. | O2被还原 | D. | NH3发生氧化反应 |

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:实验题

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:填空题

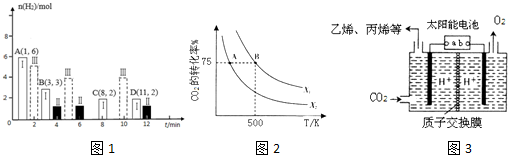

在一定体积的密闭容器中,进行反应:CO2(g)+H2(g)?CO(g)+H2O(g),其反应化学平衡常数和T的关系如表所示:

在一定体积的密闭容器中,进行反应:CO2(g)+H2(g)?CO(g)+H2O(g),其反应化学平衡常数和T的关系如表所示:| T/℃ | 700 | 800 | 830 | 1000 | 1200 |

| K | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 2.6 |

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:解答题

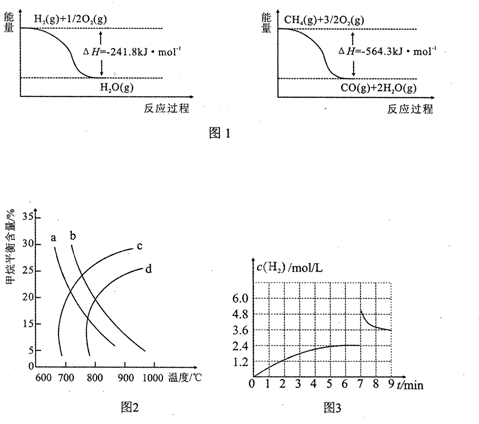

| 化学键 | H-H | C-O | C $\frac{\underline{\;←\;}}{\;}$O | H-O | C-H |

| E/(kJ•mol-1) | 436 | 343 | 1076 | 465 | x |

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:选择题

| A. | 2P2(g)═P4(g)△H=-229.7 kJ•mol-1 | B. | P2制P4是放热反应 | ||

| C. | P2比P4更加稳定 | D. | 等质量时,P2比P4具有的能量高 |

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com