下列说法正确的是

A. 氯水和过氧化钠都具有漂白作用,其漂白原理相似

B. 硅和二氧化硅都是重要的半导体材料

C. 蛋白质和油脂的水解都是由高分子化合物生成小分子化合物的过程

D. MgO和Al2O3在工业上用于制作耐高温材料,也用于电解法冶炼镁、铝金属

科目:高中化学 来源: 题型:

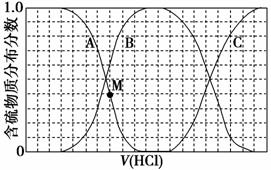

向等物质的量浓度的Na2S、NaOH混合溶液中滴加稀盐酸至过量。其中H2S、HS-、S2-的分布分数(平衡时某物质的浓度占各物质浓度之和的分数)与滴加盐酸体积的关系如图所示(忽略滴加过程中H2S气体的逸出)。

(1)B表示__________________。

(2)滴加稀盐酸至过量的过程中,溶液中微粒浓度的大小关系正确的是________(填字母)。

a.c(Na+)=c(H2S)+c(HS-)+2c(S2-)

b.2c(Na+)=c(H2S)+c(HS-)+c(S2-)

c.c(Na+)=3[c(H2S)+c(HS-)+c(S2-)]

(3)NaHS溶液呈碱性,当滴加盐酸至M点时,溶液中各离子浓度由大到小的顺序为:________。

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:

下列关于合成氨工业的叙述可用勒夏特列原理来解释的是 ( )。

A.使用铁触媒,使平衡向生成NH3的方向移动

B.高压比常压条件更有利于合成氨的反应

C.500 ℃左右比室温更有利于合成氨的反应

D.合成氨时采用循环操作可提高原料的利用率

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:

氨是重要的氮肥,是产量较大的化工产品之一。课本里介绍的合成氨技术称为哈伯法,是德国人哈伯在1905年发明的,其合成原理为:

N2(g)+3H2(g)2NH3(g) ΔH=-92.4 kJ·mol-1

他因此获得了1918年诺贝尔化学奖。试回答下列问题:

(1)合成氨工业中采取的下列措施可用勒夏特列原理解释的是________。

A.采用较高压强(20~50 MPa)

B.采用500 ℃的高温

C.用铁触媒作催化剂

D.将生成的氨液化并及时从体系中分离出来,剩余N2和H2循环到合成塔

中,并补充N2和H2

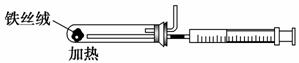

(2)下图是实验室模拟工业合成氨的简易装置,简述检验有氨气生成的方法:

_________________________________________________________________。

(3)在298 K时,将10 mol N2和30 mol H2通入合成塔中,放出的热量小于924

kJ,原因是_________________________________________________________

_________________________________________________________________。

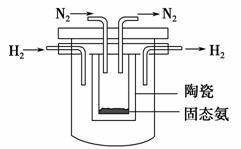

(4)1998年希腊亚里斯多德大学的Marmellos和Stoukides采用高质子导电性

的SCY陶瓷(能传递H+),实现了高温、常压下高转化率的电化学合成氨。其

实验装置如下图,则其阴极的电极反应式为____________________________。

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:

由短周期元素组成的中学常见物质A、B、C、D、E、X,存在下图转化关系(部分生成物和反应条件略去)。下列推断不正确的是

A. 若D与盐酸反应,可生成A和B,则X一定是H2O

B. 若D是一种强碱,则A、B、C均可与X反应生成D

C. 若D为NaCl,且A可与C反应生成B,则E可能是CO2

D. 若D是一种强酸,则A既可以是单质,也可以是化合物,且D可与铜反应生成B

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:

下列离子方程式正确的是

A.碳酸氢钠溶液与少量石灰水反应:HCO3-+Ca2++OH- =CaCO3↓+H2O

B.氯化铵与氢氧化钠两种浓溶液混合加热:NH4++OH-  H2O+NH3↑

H2O+NH3↑

C.氢氧化镁与稀硫酸反应:H+ +OH- =H2O

D.单质铜与稀硝酸反应:Cu+2H+ +2NO3-=Cu2+ +2NO↑+H2O

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:

在甲、乙、丙三个不同密闭容器中按不同方式投料,一定条件下发生反应(起始温度和起始体积相同):N2(g)+3H2(g) 2NH3(g) ΔH<0,相关数据如下表所示:

2NH3(g) ΔH<0,相关数据如下表所示:

| 容器 | 甲 | 乙 | 丙 |

| 相关条件 | 恒温恒容 | 绝热恒容 | 恒温恒压 |

| 反应物投料 | 1mol N2、3mol H2 | 2mol NH3 | 2mol NH3 |

| 平衡时容器体积 | V甲 | V乙 | V丙 |

| 反应的平衡常数K= | K甲 | K乙 | K丙 |

| 平衡时NH3的浓度/mol·L-1 | c甲 | c乙 | c丙 |

| 平衡时NH3的反应速率/mol·L-1·min-1 | v甲 | v乙 | v丙 |

下列说法正确的是( )

A.V甲>V丙 B.K乙<K丙 C.c乙>c甲 D.v甲=v丙

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com