【题目】基因突变、基因重组和染色体变异三者的共同点是

A. 都能产生可遗传的变异 B. 都能产生新的基因

C. 产生的变异均对生物不利 D. 产生的变异均对生物有利

世纪百通期末金卷系列答案

世纪百通期末金卷系列答案科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】牛胰岛素有A、B两条链。A链含21个氨基酸,B链含30个氨基酸,这两条肽链中应有的肽键的个数是( )

A. 48 B. 49 C. 50 D. 51

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】普通小麦的细胞在形成花粉时,减数第二次分裂后期有染色体42条,此细胞在减数分裂过程中可产生四分体数为( )

A. 21个 B. 42个 C. 84个 D. 168个

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

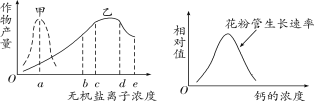

【题目】下图1表示甲、乙两种无机盐离子处于不同浓度时与作物产量的关系;图2表示钙对某种植物花粉管生长的影响的关系。下列相关描述错误的是 ( )

图1 图2

A.据图1可知,乙的浓度为b时,对提高作物的产量最有利

B.据图1可知,乙的浓度为d时,虽然对提高产量有利,但会造成肥料的浪费

C.据图2可知,适宜浓度的钙有利于花粉管的生长

D.据图2可知,钙对花粉管生长速率的影响随浓度的变化而变化

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】某实验室在小鼠的饲养过程中发现,正常小鼠种群中出现了一只毛色显白斑的雄鼠。研究发现,白斑性状是由位于常染色体上的kit基因发生突变引起的,相关基因用A、a表示。研究人员利用此白斑小鼠和正常小鼠进行了一系列的交配实验。

实验一:白斑小鼠(♂)×正常小鼠(♀)→白斑小鼠(73只)、正常小鼠(68只)

实验二:实验一中子代白斑小鼠相互交配 → 白斑小鼠(42只)、正常小鼠(22只)

实验三:实验二中子代白斑小鼠 ×正常小鼠 → 每组交配后代均出现正常小鼠

(1)由实验结果分析可知白斑性状是由 性基因控制,推测实验二中子代小鼠出现此性状比例的可能原因是 。

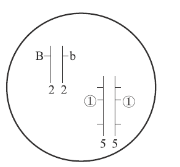

(2)已知小鼠的另一对等位基因(B、b)位于2号染色体上,用基因型AaBb的小鼠相互交配,后若代表现型比为 时,说明白斑基因不在2号染色体上。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() (3)现已确定白斑基因位于5号染色体上,已知5号染色体上还有另外两对等位基因(D、d和E、e)。用基因型为AaDdEe的个体进行测交,由子代表现型可知AaDdEe个体所产生配子的种类及比例为adE:ADe:aDE:Ade:aDe:AdE=10:10:3:3:2:2,由此分析位于同一条染色体上的三个基因是 ,若细胞减数分裂过程中发生了交叉互换,只考虑交换一次,图中①处位置的等位基因为 。

(3)现已确定白斑基因位于5号染色体上,已知5号染色体上还有另外两对等位基因(D、d和E、e)。用基因型为AaDdEe的个体进行测交,由子代表现型可知AaDdEe个体所产生配子的种类及比例为adE:ADe:aDE:Ade:aDe:AdE=10:10:3:3:2:2,由此分析位于同一条染色体上的三个基因是 ,若细胞减数分裂过程中发生了交叉互换,只考虑交换一次,图中①处位置的等位基因为 。

(4)从小鼠脑组织中提取RNA 通过 过程合成cDNA ,利用 技术进行扩增后测序,测序结果显示突变白斑小鼠与正常小鼠的 kit 基因相比,作为转录的模板链中的一个碱基由 C→T,导致密码子发生的变化是 ,引起甘氨酸变为精氨酸。

A.GGG→AGG B.CGG→UGG C.AGG→GGG D.CGG→TGG

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

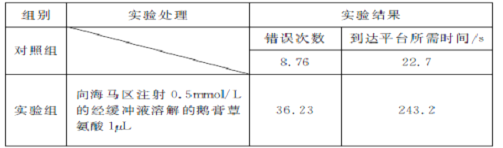

【题目】美国科学家因发现“大脑中GPS”——组成大脑定位系统的细胞,而荣获2011年诺贝尔生理学奖。某研究小组为探究定位与海马区的神经元的关系,利用水迷宫对大鼠进行重复训练,然后让它们寻找水下隐蔽的平台.实验处理及结果如下表:

(1)表中用来判断大鼠定位与海马区神经元有关的指标 是 。

(2)乙酰胆碱是海马区神经元释放的兴奋性神经递质,该递质由突触前膜通过 (填运输方式)释放到突触间隙,作用于突触后膜,突触后膜上发生的信号变化是 。

(3)短期记忆主要与 有关,尤其与大脑皮层的海马区有关。

(4)鹅膏蕈氨酸是一种神经毒素,它与 上的毒蕈碱受体结合,从而导致海马区神经元死亡或者缺失。

(5)阿尔茨海默氏症也称老年性痴呆症,可能与海马区神经元病变有关,经DNA序列分析表明,患者神经元突触末端![]() 蛋白质的第711位的缬氨酸变成了苯丙氨酸,有的则是第670位和第671位的赖氨酸和甲硫氨酸变成了天冬氨酸和亮氨酸,由此可知该病与遗传物质的 (填“基因突变”、“基因重组”或“染色体变异”)有关。

蛋白质的第711位的缬氨酸变成了苯丙氨酸,有的则是第670位和第671位的赖氨酸和甲硫氨酸变成了天冬氨酸和亮氨酸,由此可知该病与遗传物质的 (填“基因突变”、“基因重组”或“染色体变异”)有关。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】基因型为XbXb和XBY两个体杂交,产生一子代的基因型是XBXbY,推测其原因是

A. 雄性减数第一次分裂异常 B. 雌性减数第二次分裂异常

C. 雄性减数第二次分裂异常 D. 雌性减数第一次分裂异常

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】磷是植物生长的重要营养元素之一,我国74%的耕地土壤中缺磷,而施入土壤的磷肥只有5%—25%的利用率,大部分磷都成了不能吸收的难溶性磷酸盐。为了从土壤中筛选出能够将难溶性磷酸盐转化为植物能吸收的可溶性磷的优良解磷菌株,以便将其添加到有机肥中,改善植物磷元素供应。科研人员进行如下实验:

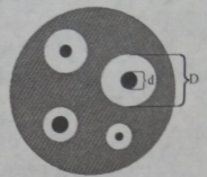

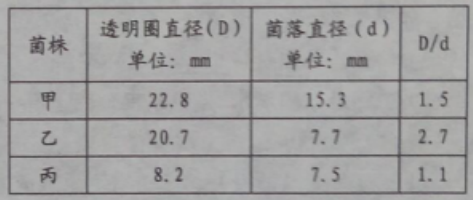

实验原理:固体培养基中难溶性磷酸盐在微生物的作用下溶解,会在菌落周围形成透明圈(如右图),透明圈直径(D)与菌落直径(d)的比值(D/d)代表微生物溶解磷的能力大小。

实验步骤:

步骤1取某地区土样5g制得土壤溶液后稀释,取稀释液lmL接种到基础培养基A上,在适宜温度下培养72h。

步骤2 在基础培养基A上用接种环挑取代表性菌落再次接种,培养34d后观察菌落特征和透明圈的大小,初步筛选出三种优良解磷菌株(如右表)。

请分析回答下列问题:

(1)土壤中的磷以_______________形式被植物细胞吸收,吸收后可用于合成_______________ (填出

3种含磷的有机物)。

(2)实验中所用的固体培养基往往是在液体培养基中加人凝固剂_______________制备的,培养基上出现的单一菌落可以看做一个_______________(填“种群”、“群落”、“生态系统”)。

(3)为了筛选出所需菌株,培养基中唯一的磷源应该是_______________,步骤1中接种方法是_______________,步骤2中接种环的灭菌方法是_______________。

(4)根据实验结果可以确定溶解磷能力最强的菌株是_______________。为了保持所得菌种的纯净,需要进行菌种的保藏。临时保藏时,要将菌种接种到试管的_______________ 格养基上,长成菌落后放人4℃的冰箱中;长期保存时可以采用_______________的方法。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】减数分裂过程中,染色体的行为变化是( )

A. 复制→分离→联会→分裂 B. 联会→复制→分离→分裂

C. 联会→复制→分裂→分离 D. 复制→联会→分离→分裂

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com