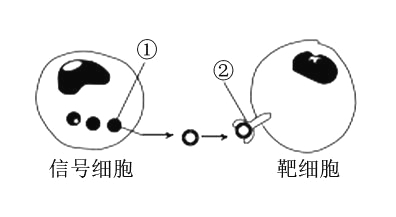

【题目】菌种 M 和菌种 N 在发酵工程应用上具有不同的优越性,为了获得具有它们共同优良性状的融合菌,进行了下图所示的实验。已知菌种M 为组氨酸依赖(组氨酸合成相关基因突变为B-),菌种 N 为色氨酸依赖(色氨酸合成相关基因突变为 A-),下列分析错误的是( )

A.菌种M 和N 可通过人工诱变和选择性培养筛选获得

B.用 PEG 诱导融合之前需要去除菌种 M 和N 的细胞壁

C.在培养基X 中添加组氨酸和色氨酸以筛选出杂种融合菌

D.从培养基X 中分离出的杂种融合菌P 对两种氨基酸均不依赖

【答案】C

【解析】

由题意可知,该实验目的是获得兼具M、N两种菌的优良性状的菌种P,菌种融合不是所有细菌都能够成功,故在培养基X上必然留下单独的M、N菌成为杂菌,故培养基X的作用是筛选出兼具M、N菌优良性状的融合菌。

A、人工诱变可获得不同类型的突变体,再利用选择培养基从中选取组氨酸依赖型和色氨酸依赖型的菌种,即为M、N菌种,A正确;

B、M、N菌均为有细胞结构的微生物,再由图示流程可知,M、N菌经处理后得到与之前形态不同的原生质体,再用PEG处理,所用M、N菌均有细胞壁结构,B正确;

C、培养基X筛选的菌种是M菌和N菌融合后的细胞,同时含有M、N两种菌的基因,即基因型为A+B+,故培养基X中应不添加组氨酸和色氨酸,C错误;

D、培养基X筛选的菌种是M菌和N菌融合后的细胞,同时含有M、N两种菌的基因,即基因型为A+B+,对组氨酸和色氨酸均不依赖,D正确;

故选C。

龙人图书快乐假期暑假作业郑州大学出版社系列答案

龙人图书快乐假期暑假作业郑州大学出版社系列答案科目:高中生物 来源: 题型:

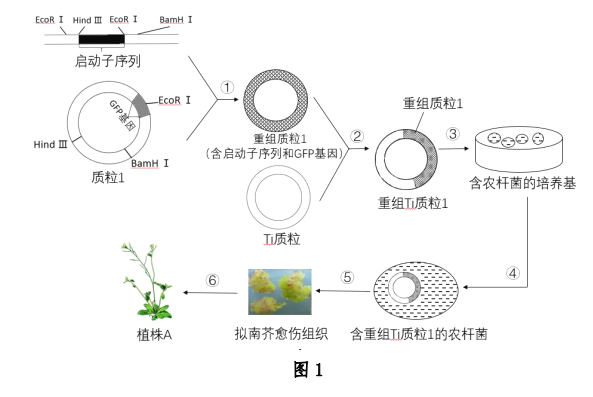

【题目】在天宫二号上进行的拟南芥培育实验中,为监控植物的开花过程,科研人员给拟南芥安装了“追踪器”,即利用控制植物开花基因相同的“启动子”(启动子是RNA聚合酶识别、结合和开始转录的一段DNA序列,决定基因的转录与否)带动绿色荧光蛋白(GFP)基因在微重力条件下表达并获得实时荧光图像。转基因拟南芥植物在构建过程中首先需分别构建植株A和植株B,安装“追踪器”和构建植株A过程如图1所示。

【1】据图1分析,图中步骤①进行的切割,选择的限制酶是 。

A.EcoRⅠ酶B.HindⅢ酶

C.EcoRⅠ酶和HindⅢ酶D.HindⅢ酶和BamHⅠ酶

【2】获得转基因拟南芥植株A的基因工程目的基因是___________;受体细胞是___________。基因工程步骤④是___________。

【3】在步骤⑤中,让含重组Ti质粒1的农杆菌侵入拟南芥愈伤组织而非拟南芥叶肉细胞的主要原因是______________________;步骤⑥主要运用的技术是____________。

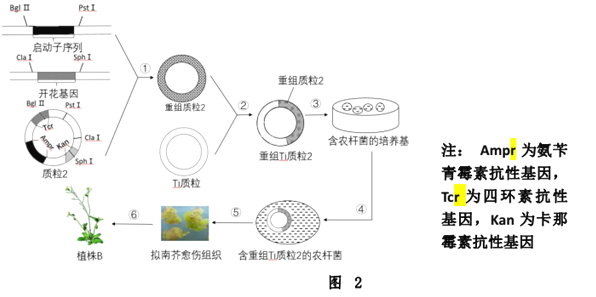

科研人员进一步构建植株B,构建过程如图2所示,图2中启动子序列与图1中相同。

【4】已知步骤⑤为农杆菌转化法。因为Ti质粒既有在细菌中表达的基因,同时又有在高等植物中表达的基因,所以需要将重组质粒2与Ti质粒重组后,再导入受体细胞。下列关于所选Ti质粒的说法正确的是

A.Ti质粒本身应具有绿色荧光蛋白基因

B.Ti质粒本身应具有植物开花基因

C.Ti质粒为双链闭环DNA分子

D.Ti质粒的受体细胞应为农杆菌细胞

【5】科研人员对重组质粒2直接进行基因测序,以筛选获得重组质粒2。除此方法外,利用图2所给信息,试举出其他筛选重组质粒2的方法。____________________________________。

【6】科研人员成功获得植株A和植株B后,如何获得纯合转基因拟南芥植株?纯合转基因拟南芥植株有何优点?________________________________________________。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】图1和图2表示出生率、死亡率、净补充能量(为出生率、死亡率之差)和种群密度的关系,下列有关叙述正确的是

A. 图1中曲线a代表死亡率,曲线b代表出生率

B. 海洋鱼类捕捞应使鱼类的数量保持在图1的E点

C. 图2中在F点控制有害动物最有效

D. 图2中G点代表种群的环境容纳量

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

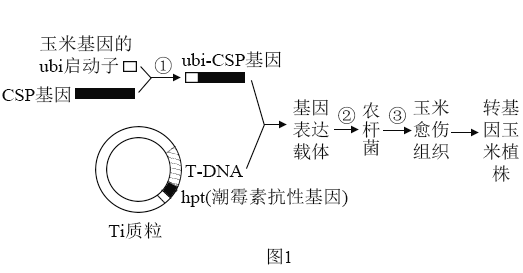

【题目】玉米是我国重要的粮食作物和饲料来源,低温会影响玉米的产量和品质。研究者将从微生物中获得的CSP(冷激蛋白)基因与玉米基因的ubi启动子相连后构建基因表达载体,并将其导入玉米细胞中,获得了具有低温耐受性的玉米植株,过程如图1所示。

(1)研究者提取玉米的DNA,利用PCR技术将ubi启动子扩增出来。该过程需设计合适的引物,引物设计时需已知___________,为便于进行后续操作还在引物中添加了限制酶的识别序列。在反应体系内,至少需___________次扩增才能获得所需的ubi启动子。

(2)图1所示的流程图中,过程①需___________的催化,获得的ubi-CSP基因在构建基因表达载体时,在Ti质粒上的插部位为___________。过程②需要用CaCl2溶液处理农杆菌,其目的是___________。过程③完成后,将玉米愈伤组织转入含___________的培养基中进行筛选,筛选后的愈伤组织再经培育获得转基因玉米。

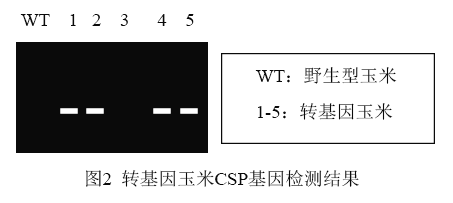

(3)研究者分别提取了野生型玉米及5株转基因玉米的染色体DNA,用限制酶处理后进行电泳。电泳后的DNA与基因探针进行杂交,得到图2所示放射性检测结果,该基因探针应为___________片段,实验结果表明___________。

(4)在个体水平上对转玉米植株进行___________实验,可检测CSP基因是否已在玉米中表达。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

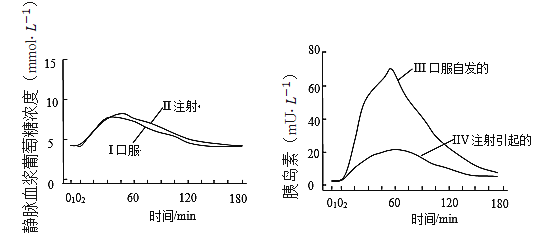

【题目】健康志愿者参与两次血糖调节相关实验。第一次口服葡萄糖,检测其血糖和胰岛素浓度变化;第二次以静脉注射葡萄糖模拟口服葡萄糖后血糖浓度的改变程度,检测血浆胰岛素浓度变化,结果如下图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.给志愿者注射的葡萄糖总量和志愿者口服的葡萄糖总量是相同的

B.曲线 I 在 30min 后下降的原因是血糖在肾脏中进入尿液排出体外

C.给志愿者注射葡萄糖比口服葡萄糖能更有效地促进胰岛素的分泌

D.志愿者血糖浓度既能影响胰岛素的分泌又受到胰岛素作用的调节

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】辣椒具有明显的杂种优势(两个品种的杂交后代产量等性状优于双亲)。在辣椒育种过程中,研究人员发现了辣椒雄性不育系植株。利用雄性不育系与可育植株杂交,生产杂种种子是降低制种成本和提高纯度的有效途径。

(1)辣椒具有两性花,人工杂交获得的杂交一代(F1)会出现杂种优势,但F1不能留种推广种植的原因是_____,因此在生产上需年年制种。辣椒雄性不育系植株的培育 成功解决了制种的难题。

(2)雄性不育系植株的花药瘦小、干瘪,无花粉粒或仅极少花粉粒,用碘液染色后显示不着色或着色极浅。而可育株系的花粉粒饱满,碘液染色后着色深。由此可推测不育花粉败育的重要原因是储存营养的能力_____。

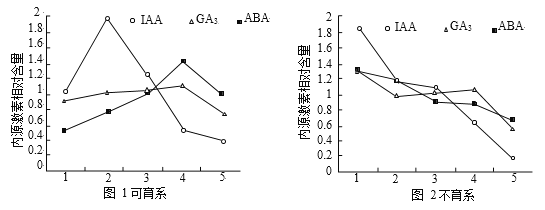

(3)研究人员为了进一步揭示花粉败育机制,进行了如下研究。在盛花期分别取雄性不育系和可育系发育不同阶段(依次为阶段 1~5)的花蕾,测定内源吲哚乙酸(IAA)、赤霉素(GA 3)、脱落酸(ABA)含量并绘制相对含量变化趋势如图 1、图 2 所示。

①综合图 1 和图 2 结果可育系花蕾发育过程中激素的变化规律是,发育前期_________,发育后期_________是育性得以维持的保证。而不育系花蕾发育前 期_____过高和后期_____下降过快对败育起了重要的作用。

②以上结果说明,花粉的可育或败育是受到_____的结果。

(4)研究人员在花蕾发育后期还检测到花蕾的乙烯释放量和 IAA 氧化酶活性,不育系均显著高于可育系。结合(2)、(3)的研究推测,在花蕾发育后期,乙烯通过_____,使花粉败育。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】如图表示动物细胞间相互识别的模式图,相关叙述不正确的是( )

A.若①为抗体,则②是抗原

B.若①为淋巴因子,则靶细胞可为B细胞

C.若①为神经递质,则其可持续与②结合并发挥调节作用

D.若①为甲状腺激素,则靶细胞可能是甲状腺细胞

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】下列有关“酵母细胞的固定化”实验的叙述中,正确的是( )

A.将干酵母粉置于蒸馏水中活化的目的是使酵母细胞吸水膨胀

B.将刚溶化的海藻酸钠立即与酵母细胞混合可以提高凝胶珠硬度

C.海藻酸钠凝胶珠用无菌水冲洗的目的是洗去![]() 和杂菌

和杂菌

D.导致凝胶珠颜色过浅的原因可能是酵母细胞没有充分活化

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】为研究某植物生长发育过程中植物激素的共同调节作用,选用拟南芥幼苗做了以下实验:

实验1:将去掉尖端的拟南芥幼苗作如图1所示实验处理,一段时间后观察幼苗生长情况。

实验2:将生长两周的拟南芥幼苗叶片分别进行A、B两种处理(A处理:不同浓度的IAA溶液处理;B处理:在不同浓度的IAA溶液中分别加入适宜浓度的乙烯处理),3h后测定细胞膜的透性,结果如图2所示。

(1)拟南芥幼苗中的生长素是其体内_______________转变来的对生命活动起调节作用的微量有机物。在韧皮部中,生长素的运输方式是_______________(选填“极性运输”或“非极性运输”)。实验1中,幼苗将直立生长,原因是______________________。

(2)实验2中,在____________________时,IAA对细胞膜透性的影响不显著;B组随IAA浓度的提高,拟南芥叶片的细胞膜透性显著增加,与A组高浓度IAA处理的叶片细胞膜透性的变化趋势存在平行关系,请对这一实验现象提出合理的假说____________。

(3)已知乙烯能够降低植物的抗低温能力。现将拟南芥幼苗分别在22℃常温和4℃低温下培养一段时间,然后移至-8℃的致死低温下,发现后者的存活率明显高于前者,原因是____________。请设计实验加以验证_________。(写出简要的实验思路即可)

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com