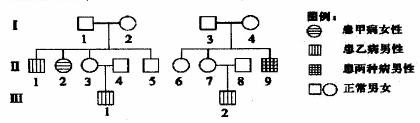

分析 分析系谱图:Ⅰ-1和Ⅰ-2都不患甲病,但他们有一个患甲病的女儿,即“无中生有为隐性,隐性看女病,女病男正非伴性”,说明甲病是常染色体隐性遗传病;Ⅰ-1和Ⅰ-2都不患乙病,但他们有一个患乙病的儿子,说明乙病是隐性遗传病,又已知I一3无乙病致病基因,则乙病为伴X染色体隐性遗传病.

解答 解:(1)由以上分析可知,甲病为常染色体隐性遗传病.对于甲病而言,Ⅰ-1和Ⅰ-2的基因型均为Aa,则Ⅱ-3的基因型为Aa或AA;对于乙病而言,由Ⅲ-1患乙病可知Ⅱ-3的基因型为XBXb,因此Ⅱ-3的基因型为AAXBXb或AaXBXb.

(2)Ⅱ一5的基因型及概率为$\frac{1}{3}$AAXBY、$\frac{2}{3}$AaXBY,II-6的基因型及概率为$\frac{1}{3}$AA、$\frac{2}{3}$Aa、$\frac{1}{2}$XBXB、$\frac{1}{2}$XBXb,如果Ⅱ一5与II-6结婚,则所生男孩同时患两种遗传病的概率为($\frac{2}{3}$×$\frac{2}{3}×\frac{1}{4}$)×($\frac{1}{2}×$$\frac{1}{2}$)=$\frac{1}{36}$.

(3)如果Ⅱ一5与Ⅱ一6结婚,就甲病而言,女儿是AA的概率为$\frac{1}{3}$×$\frac{1}{3}+\frac{1}{3}×\frac{2}{3}×\frac{1}{2}×2+\frac{2}{3}×\frac{2}{3}×\frac{1}{4}$=$\frac{4}{9}$,是Aa的概率也为$\frac{4}{9}$,则其为甲病携带者的概率为$\frac{1}{2}$;就乙病而言,女儿是携带者的概率为$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{4}$,因此正常女儿为种遗传病均为携带者的概率为$\frac{1}{8}$.

故答案为:

(1)常染色体隐性遗传 伴X隐性遗传病 AAXBXb或AaXBXb

(2)$\frac{1}{36}$

(3)$\frac{1}{8}$

点评 本题结合系谱图,考查伴性遗传及人类遗传病的相关知识,要求考生识记人类遗传病的类型及特点,能根据系谱图判断这两种遗传病的遗传方式及相应个体的基因型,再熟练运用逐对分析法进行相关概率的计算.

芝麻开花课程新体验系列答案

芝麻开花课程新体验系列答案科目:高中生物 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:实验题

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

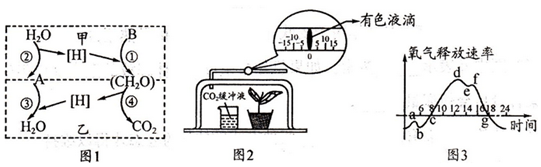

| 温度 项目 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 |

| 光照条件CO2吸收速率/(mg•h-1) | 1 | 1.8 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3 |

| 黑暗条件下CO2释放速率/(mg•h-1) | 0.5 | 0.75 | 1 | 2.3 | 3 | 3.5 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:实验题

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源:2015-2016学年浙江台州书生中学高二下学期期中生物试卷(解析版) 题型:综合题

(轮状病毒(RV)是引起婴幼儿腹泻的主要病原体之一,其主要感染小肠上皮细胞,从而造成细胞损伤,引起腹泻。有专家指出物质X可以预防轮状病毒感染,为了验证物质X的作用,研究者计划用新生小白鼠做实验。

实验材料:生长发育状况相同的健康的出生3天的小白鼠30只。试验前大便轮状病毒检测为阴性。RV来源:RV流行高峰期腹泻患儿。(注:给药方式和给药剂量不作具体要求。)

实验思路如下:

①取生长发育状况相同的健康的小白鼠30只,随机分成数量相等的三组,分别编号为甲、乙、丙。

② ,乙组和丙组每只小白鼠注射等量的生理盐水。

③将甲、乙、丙三组小白鼠置于相同且适宜的条件下饲养。一段时间后, ,丙组不作处理。

④将甲、乙、丙三组小白鼠置于相同且适宜的条件下饲养。一段时间后,观察并记录小白鼠的患病情况,统计并分析各组小白鼠的患病率。

(1)完善上述实验思路。

(2)请设计一张用于记录实验结果的表格。(注:表格用于记录每组的发病情况等,不记个体;表格名称不作要求)

(3)请预测实验结果并得出结论:

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源:2015-2016学年湖南株洲十八中高一下学期期中文生物试卷(解析版) 题型:选择题

mRNA一段碱基序列是…A-U-G-U-A-C-A-C-G…,它包含的密码子个数有( )

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com