【题目】消癌平是乌骨藤提取物水溶液,临床上治疗胃癌已获良好疗效。欲进一步研究其对癌症的作用效果,某研究人员进行了以下实验。

实验材料:人胃癌细胞SGC-7901细胞株,96孔板,细胞培养液,50mg/mL的消癌平、生理盐水,CO2培养箱,MTT作用液(一种检测细胞存活和生长的试剂)等

实验思路:

取对数生长的细胞,计数后配制成细胞悬液,随后加入96孔板,置于37℃CO2培养箱。将细胞悬液均分成6组,用生理盐水和药物(不同浓度的消癌平)作用7d,加MTT作用液,测OD值,计算药物对肿瘤细胞生长的抑制率。抑制率=(对照组OD540-加药组OD540)/对照组OD540×100%。回答下列问题:

(1)癌细胞增殖情况的判定可通过细胞计数,常采用血细胞计数法,若本实验用的对数生长期细胞数量要达到5×106个/mL,则采用25(中)×16(小)规格,每小格高度0.10mm,面积1/100mm2的计数板,计数总数需达____________个癌细胞;此外癌细胞标志分泌物的检查,也是临床常用方法。本实验中可取经培养后的癌细胞悬液,进行___________来检测。

(2)请设计实验结果记录表___________。

(3)分析与讨论:

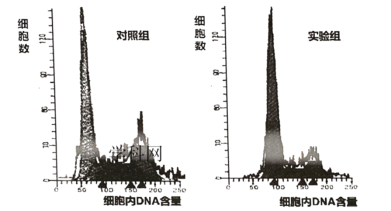

①用流式细胞仪检测消癌平针剂对人胃癌(SGC-7901)细胞的作用机理如下图,则抑制作用在细胞周期___________时期,关于抑制作用方式,请你提出合理的假设____________________。

②若采用体内试验的方法研究消癌平对人胃癌细胞治疗作用,在将人胃癌(SGC-7901)细胞制备成的细胞凝块接种到小鼠体内时,应对小鼠作____________处理。

③为了更全面地了解消癌平对癌细胞的治疗效果,还可以从____________方面开展研究。(请答出2点)

【答案】400 离心后取细胞上清液 不同浓度消癌平对人胃癌SGC-7901细胞生长抑制作用的实验结果记录表

组别 | OD540 | 抑制率% |

空白对照(生理盐水) | ||

10mg/mL的消癌平 | ||

20mg/mL的消癌平 | ||

30mg/mL的消癌平 | ||

40mg/mL的消癌平 | ||

50mg/mL的消癌平 |

G1 消癌平抑制了DNA的复制,消癌平抑制了RNA的合成等 免疫抑制 如不同癌细胞种类;不同接种天数、细胞形态学观察等

【解析】

本实验的目的是研究消癌平对癌症的作用效果,故实验的自变量是不同浓度的消癌平,因变量是对癌细胞的抑制作用。

(1)该计数板每小格的体积是0.1×0.01=0.001 mm3,若本实验用的对数生长期细胞数量要达到5×106个/mL,则每小格即0.001 mm3的细胞数目为5×106÷106=5个,该计数板的规格为25(中)×16(小),故计数时需要计数5个中方格即5×16=80个小方格的细胞数目,即80×5=400个,故计数总数需达400个癌细胞;癌细胞的分泌物经离心后处于上清液中,故本实验中可取经培养后的癌细胞悬液,进行离心后取上清液来检测。

(2)本实验的自变量是不同浓度的消癌平,因变量是人胃癌SGC-7901细胞生长情况,故不同浓度消癌平对人胃癌SGC-7901细胞生长抑制作用的实验结果记录表如下:

组别 | OD540 | 抑制率% |

空白对照(生理盐水) | ||

10mg/mL的消癌平 | ||

20mg/mL的消癌平 | ||

30mg/mL的消癌平 | ||

40mg/mL的消癌平 | ||

50mg/mL的消癌平 |

(3)①由图可知,消癌平处理后,处于复制过程中及复制完成的细胞比例减少,说明抑制作用很可能发生在细胞周期的G1期,可能是消癌平抑制了DNA的复制。

②由于人的胃癌(SGC-7901)细胞对于小鼠相当于是抗原,会诱发小鼠的免疫反应,故需要对小鼠进行免疫抑制处理,以降低免疫排斥反应。

③本实验探究了不同浓度的消癌平对癌细胞的治疗效果,还可以研究消癌平对不同癌细胞的作用,或不同接种天数的治疗效果等。

轻松课堂单元测试AB卷系列答案

轻松课堂单元测试AB卷系列答案 小题狂做系列答案

小题狂做系列答案科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】脱落酸的主要作用是抑制细胞分裂和种子萌发,促进叶与果实的衰老与脱落。某棉农在采收前在棉田喷施了一定量的脱落酸,试图除去棉花叶片便于机械采收,但效果不明显,有人认为植株中存在的生长素对脱落酸的功能有抑制作用,并设计了下面的实验方案进行探究。

实验假设:植株中存在的生长素对脱落酸的功能有抑制作用。

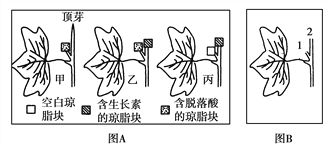

实验方案:取若干长势相同、处于生殖生长末期的棉花植株,均分成甲、乙、丙三组,做如图所示的处理。

请回答下列问题:

(1)有人认为要验证推测,必须对丙组进行修改,并在图B的1、2位置应分别放置________和________。

(2)将乙组和修改后的丙组进行比较,若一定时间后,______________,则推测正确。

(3)若在相同时间内,甲、乙两组落叶数量基本相等,则可以说明___________________。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

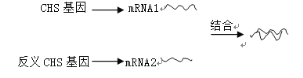

【题目】矮牵牛花色丰富,是世界上销量最大的花卉之一。其中含有的CHS基因,是一类直接编码花色素代谢的生物合成酶基因。科研人员拟对矮牵牛进行花色改良,可以用CHS的反义基因使花色素合成被打断,而使花色变淡,甚至变成白色或者粉色。

(1)据图分析推测,反义CHS基因引起矮牵牛花色改变是因为阻止CHS基因的________(转录/翻译)过程,从而改变牵牛花的花色。

(2)用此反义基因克隆出成百上千的反义CHS基因,最常用的方法 ______________。

(3)用农杆菌转化法将反义CHS基因导入矮牵牛细胞,需要将此基因插入农杆菌Ti质粒的____上,这一步在基因工程中称为_________________________________。

(4)为确定矮牵牛的DNA上是否插入了反义CHS基因,可用 ______________技术进行检测,该技术所用的“探针”是指 ______________________________________。

(5)将筛选出已成功导入CHS基因的细胞利用__________________技术培育获得转基因的矮牵牛植株,该技术的原理是___________________________

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

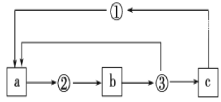

【题目】下图为甲状腺激素的分泌调节示意图,其中a、b和c表示人体内三种内分泌腺,①、②和③表示三种不同的激素。

(1)a表示 _______________, b表示_______________,c表示_______________。

(2)在应激状态下,激素①分泌增多可刺激a释放激素②作用于b,间接调节激素③的分泌,这种调节机制称为_______________。

(3)碘是甲状腺合成甲状腺激素的必要原料,缺碘病人甲状腺激素合成减少,则通过一定的调节会使血液中激素______________________________(填两种激素,2分)的浓度升高,从而使甲状腺代偿性增生、肿大,这种调节机制称为________调节。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

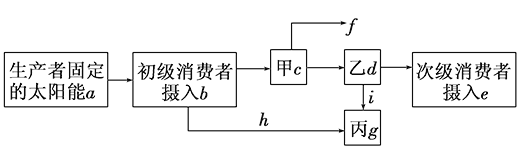

【题目】下图为某生态系统中能量流动过程示意图,a-e字母表示能量的数值,下列叙述正确的是( )

A.食物链中营养级越短能量传递效率越高

B.初级消费者的粪便中能量是属于a

C.生产者与初级消费者之间的能量传递效率为b/a×100%

D.f中所含能量可再被分解者利用

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

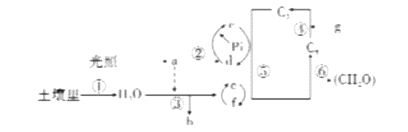

【题目】甜菜是常用的糖料作物,下图表示在一定光照强度下甜菜叶肉细胞的部分代谢过程示意图(图中a~g为物质,①~⑥为反应过程),据图回答下列问题:

(1)图中①表示根对水分的吸收,其主要方式为______________,物质f是______________。据图分析涉及能量转化的反应过程有______________(用图中数字表示)。

(2)甜菜根被水淹没一段时间,叶片会缺Mg2+变黄,原因是________________。

(3)引种甜菜时,常选择日照较长,昼夜温差较大的地区栽培,原因是__________________________。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

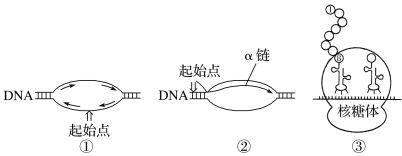

【题目】下图①~③分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程,请回答下列问题:

(1)细胞中过程②发生的主要场所是________。

(2)已知过程②的α链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,α链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占29%、19%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为________。

(3)在人体内成熟红细胞、成熟神经细胞、造血干细胞中,能发生过程②、③而不能发生过程①的细胞是____________。

(4)人体不同组织细胞的相同DNA进行过程②时启用的起始点___________(在“都相同”、“都不同”、“不完全相同”中选择),其原因是_______________________。

(5)α链含密码子,密码子是指_______________________________________________。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】下面四幅图是来自于同一生物体内的、处于四个不同状态的细胞分裂图。下列有关叙述中,正确的是

A. 该生物的正常体细胞中含有16条染色体

B. 图①与图③所示细胞中DNA含量比例为1:2

C. 图②与图④所示过程仅发生在某些器官中

D. 由图④可知,该生物一定是雄性个体

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com