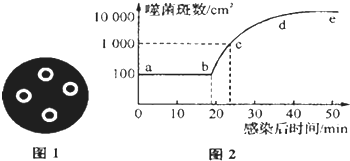

| A. | 曲线a~b段噬菌体数量不变,说明此阶段噬菌体还没有开始侵染细菌 | |

| B. | 曲线a~b段细菌细胞中正旺盛地进行细菌DNA的复制和有关蛋白质的合成 | |

| C. | 由b到c对应时间内噬菌体共繁殖了10代 | |

| D. | 限制c~d段噬菌斑数量增加的因素最可能是细菌已经绝大部分被裂解 |

分析 噬菌体是病毒,没有细胞结构,只有寄生在活细胞中才能繁衍后代.噬菌体侵染细菌的过程:吸附、注入、合成、组装和释放,其中合成子代噬菌体所需的原料均由细菌提供.

根据题意和图示分析可知:曲线a~b段,噬菌斑没有增加;曲线b~d段,噬菌体数量呈指数倍数增长;d~e段噬菌斑数量不再增加,可能是绝大部分细菌已经被裂解.

解答 解:A、曲线a~b段噬菌体数量虽然不变,是由于噬菌体在细菌细胞内,没有裂解细菌,因而不能说明噬菌体还没有开始侵染细菌,A错误;

B、曲线a~b段,噬菌斑没有增加,说明细菌体内正旺盛地进行噬菌体而不是细菌DNA的复制和有关蛋白质的合成等过程,B错误;

C、曲线b~c段所对应的时间内噬菌斑数量增长了10倍,但并不表示噬菌体共繁殖了10代,因为噬菌体数量是呈指数倍数增长的,C错误;

D、d~e段噬菌斑数量不再增加,原因可能是绝大部分细菌已经被裂解,噬菌体失去寄生场所,故D正确.

故选:D.

点评 本题的知识点是噬菌体的生活方式、噬菌体的种群数量变化,限制种群数量增长的因素,意在考查学生分析题干和题图提取有效信息的能力,理解所学知识要点,并能运用所学知识与观点,做出合理的判断或得出正确的结论.

阅读快车系列答案

阅读快车系列答案科目:高中生物 来源: 题型:选择题

| A. | O项 | B. | 1项 | C. | 2项 | D. | 3项 |

查看答案和解析>>

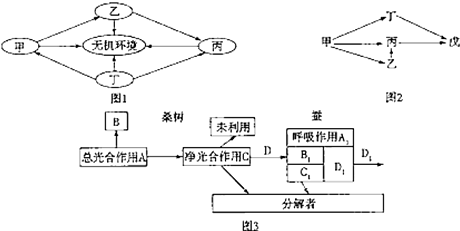

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

以下为某家族甲病(设基因为A、a)和乙病(设基因为B、b)的遗传家系图,其中Ⅱ-1不携带任何的致病基因.

以下为某家族甲病(设基因为A、a)和乙病(设基因为B、b)的遗传家系图,其中Ⅱ-1不携带任何的致病基因.查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

| A. | 大肠杆菌细胞质中合成的解旋酶可通过核孔进入细胞核参与DNA的复制过程 | |

| B. | 线粒体内膜上蛋白质的含量高于外膜 | |

| C. | 功能不同的细胞中细胞器的种类和数量存在差异 | |

| D. | 浆细胞合成并分泌抗体时需要囊泡的协助 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

| A. | 其病的致病基因位于常染色体上 | |

| B. | 致病基因为隐性基因 | |

| C. | 样本中显性基因的基因频率为$\frac{5}{6}$ | |

| D. | 男患者的女儿及女患者的儿子均患病 |

查看答案和解析>>

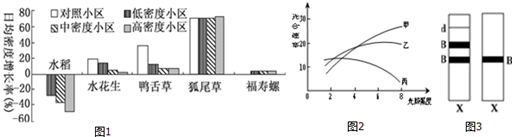

科目:高中生物 来源: 题型:多选题

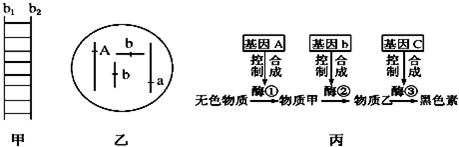

| A. | 图乙所示的生物体中肯定存在某细胞含有4个b基因 | |

| B. | 若$\frac{{b}_{1}链的(\;A+U+C)}{{b}_{2}链的(A+T+G)}$=0.3,则b2为RNA链 | |

| C. | 由图乙所示的基因型可以推知:该生物个体肯定不能合成黑色素 | |

| D. | 若图乙中的2个b基因都突变为B,则该生物体可以合成出物质乙 |

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com