分析 1、基因自由组合定律的实质:

(1)位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的.

(2)在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合.

2、根据题干信息可知,“F2均有四种表现型,其数量比为9:3:3:1”,由此可以确定亲本基因型均为具有两对相对性状的纯合子.

解答 解:(1)若抗锈病与感锈病、无芒与有芒分别受A/a、B/b这两对等基因控制,再根据题干信息可知4个纯合亲本的基因型可分别表示为AABB、AAbb、aaBB、aabb,若要使两个杂交组合产生的F1与F2均相同,则两个亲本组合只能是AABB(抗锈病无芒)×aabb(感锈病有芒)、AAbb(抗锈病有芒)×aaBB(感锈病无芒).

(2)出现9:3:3:1比例的分离比,说明这两对等位基因必须是独立的,位于两对同源染色体上,即控制这两对相对性状的两对等位基因必须位于非同源染色体上;产生配子时非等位基因自由组合;受精时雌雄配子随机结合;而且每种合子(受精卵)的存活率相等.

(3)根据上面的分析可知,F1为AaBb,F2植株将出现9种不同的基因型:AABB、AaBB、AABb、AaBb、AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb,可见F2自交最终可得到9个F3株系,其中基因型AaBB、AABb、Aabb、aaBb中有一对基因为杂合子,自交后该对基因决定的性状会发生性状分离,依次是抗锈病无芒:感锈病无芒=3:1、抗锈病无芒:抗锈病有芒=3:1、抗锈病有芒:感锈病有芒=3:1、感锈病无芒:感锈病有芒=3:1.

故答案为:

(1)抗锈病无芒×感锈病有芒 抗锈病有芒×感锈病无芒

(2)控制这两对相对性状的两对等位基因必须位于非同源染色体上 非等位基因自由组合 雌雄配子随机结合

(3)抗锈病无芒:抗锈病有芒=3:1 抗锈病无芒:感锈病无芒=3:1

感锈病无芒:感锈病有芒=3:1 抗锈病无芒:感锈病有芒=3:1

点评 本题考查了基因的自由组合定律以及杂交育种的有关知识,要求考生能够掌握基因自由组合定律的实质,能够根据后代的表现型及比例确定基因的位置,并利用遗传定律确定自交后代的表现型及比例.

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

| A. | 丙 | B. | 乙 | C. | 甲 | D. | 乙和丙 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

| A. | 若第一代细胞与第二代细胞的染色体组数目相同,一定为有丝分裂 | |

| B. | 若第一代细胞与第二代细胞的X染色体数目相同,一定为减数分裂 | |

| C. | 若第一代细胞与第二代细胞的核DNA数目相同,一定为有丝分裂 | |

| D. | 若第一代细胞与第二代细胞的染色单体数目相同,一定为减数分裂 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

| A. | 白菜与甘蓝体细胞杂交后的杂种植株可育 | |

| B. | 扦插成活后的枝条与亲本遗传物质相同 | |

| C. | 三倍体西瓜植株一般不能形成正常种子 | |

| D. | 基因型AaBb植株自交后代出现9:3:3:1性状分离比 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

| A. | 膜外b→a;膜内 a→b | B. | 膜外b→a;膜内b→a | ||

| C. | 膜外a→b;膜内a→b | D. | 膜外a→b;膜内b→a |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

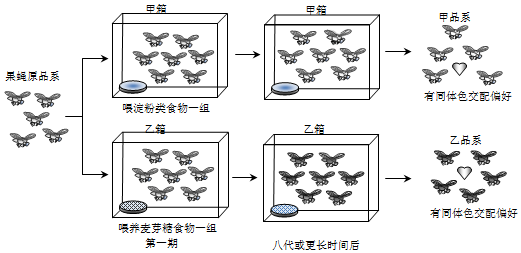

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

| 世代 | 甲箱 | 乙箱 | ||||||

| 果蝇数 | A | T1 | E | 果蝇数 | A | T2 | E | |

| 第一代 | 20 | 100% | 0 | 64% | 20 | 100% | 0 | 65% |

| 第四代 | 350 | 89% | 15% | 64.8% | 285 | 97% | 8% | 65.5% |

| 第七代 | 500 | 67% | 52% | 65.2% | 420 | 96% | 66% | 65.8% |

| 第十代 | 560 | 61% | 89% | 65% | 430 | 95% | 93% | 65% |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

| A. | mRNA在核糖体上移动翻译出蛋白质 | |

| B. | 转录时以核糖核苷酸为原料 | |

| C. | 染色体上的DNA转录和翻译的场所不同 | |

| D. | 以DNA的一条链为模板合成RNA的过程称为转录 |

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com