人类对遗传物质的探索经历了漫长的过程,下列有关叙述正确的是( )

A.摩尔根利用类比推理法证明了基因位于染色体上

B.孟德尔发现遗传因子并证实了其传递规律和化学本质

C.噬茵体侵染细菌实验比肺炎双球菌体外转化实验更具说服力

D.沃森和克里克提出在DNA双螺旋结构中嘧啶数不等于嘌呤数

科目:高中生物 来源:2015-2016学年海南省海口市国科园实验学校高二下期中生物试卷(解析版) 题型:选择题

下列关于腐乳制作的叙述,错误的是( )

A.毛霉可利用其体内的酶将豆腐中的蛋白质分解成小分子肽和氨基酸

B.卤汤中酒的含量越高,杂菌繁殖越快,豆腐越易腐败

C.用盐腌制腐乳的过程中,要控制盐用量,过低则难以抵制杂菌生长,导致豆腐腐败

D.其制作过程可以表示为让豆腐上长出毛霉→加盐腌制→加卤汤装瓶→密封腌制

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源:2016-2017学年河北省高二直升班上开学考生物卷(解析版) 题型:综合题

水稻叶片宽窄受细胞数目和细胞宽度的影响,为探究水稻窄叶突变体的遗传机理,科研人员进行了实验。

(1)科研人员利用化学诱变剂处理野生型宽叶水稻,可诱发野生型水稻的DNA分子中发生碱基对的____________,导致基因突变,获得水稻窄叶突变体。

(2)测定窄叶突变体和野生型宽叶水稻的叶片细胞数目和单个细胞宽度,结果如右图所示。该结果说明窄叶是由于___________所致。

(3)将窄叶突变体与野生型水稻杂交,F1均为野生型,F1自交,测定F2水稻的____________,统计得到野生型122株,窄叶突变体39株。据此推测窄叶性状是由_________控制。

(4)研究发现,窄叶突变基因位于2号染色体上。科研人员推测2号染色体上已知的三个突变基因可能与窄叶性状出现有关。这三个突变基因中碱基发生的变化如下表所示。

突变基因 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |

碱基变化 | C→CG | C→T | CTT→C |

蛋白质 | 与野生型分子结构无差异 | 与野生型有一个氨基酸不同 | 长度比野生型明显变短 |

由上表推测,基因Ⅰ的突变没有发生在___________序列,该基因突变____________(填“会”或“不会”)导致窄叶性状。基因Ⅲ突变使蛋白质长度明显变短,这是由于基因Ⅲ的突变导致____________。

(5)随机选择若干株F2窄叶突变体进行测序,发现基因Ⅱ的36次测序结果中该位点的碱基35次为T,基因Ⅲ的21次测序结果中该位点均为碱基TT缺失。综合上述实验结果判断,窄叶突变体是由于基因___________发生了突变。

(6)F2群体野生型122株,窄叶突变体39株,仍符合3:1的性状分离比,其原因可能是_________。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源:2016-2017学年河北省高二直升班上开学考生物卷(解析版) 题型:选择题

艾滋病毒属RNA病毒,具有逆转录酶,如果它决定某形状的一段RNA含碱基A19%,C26%,G32%。则通过逆转录过程形成的双链DNA含碱基A( )

A.19% B.42%

C.23% D.21%

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源:2016-2017学年河北省高二直升班上开学考生物卷(解析版) 题型:选择题

下列有关双链DNA结构特点叙述错误的是( )

A.每个直链状DNA分子含有2个游离的磷酸基团

B.每个DNA分子中脱氧核糖上连接一个磷酸基团和一个碱基

C.每个DNA 分子中嘌呤数与嘧啶数相等

D.每个DNA分子中A+T的量不一定等于G+C的量

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源:2016-2017学年河北省高二直升班上开学考生物卷(解析版) 题型:选择题

科学家将人工合成的部分基因导入酵母菌细胞内并整合到酵母菌的染色体上,得到的重组酵母菌能存活且未见明显异常。关于该重组酵母菌的叙述正确的是( )

A.改变了酵母菌种群的基因库

B.表现型主要受植入基因的控制

C.增加了酵母菌的物种多样性

D.改变了酵母菌的进化方向

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源:2016-2017学年河北省高二直升班上开学考生物卷(解析版) 题型:选择题

人体中绝大部分神经元之间的兴奋传递是通过递质实现的。下列关于突触和兴奋传递的叙述,错误的是( )

A.突触前后两个神经元的兴奋是同时发生的

B.兴奋通过突触时由电信号(电位变化)转化为化学信号(递质释放),再转化为电信号

C.构成突触的两个神经元之间是有间隙的

D.兴奋在突触处只能单向传递

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源:2016-2017学年河北省高二实验班上开学考生物卷(解析版) 题型:选择题

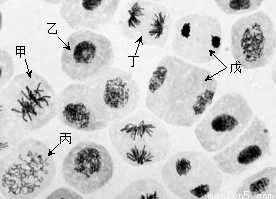

右图为显微镜下观察用家鸽肝脏制作的临时装片结果。下列说法正确的是

A.细胞甲中染色体组数最多,便于观察染色体形态

B.DNA复制所导致的染色体数目加倍发生在细胞乙

C.交叉互换会导致细胞丁移向两极的基因组成不同

D.细胞丙和戊中细胞核结构及染色体形态变化相反

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com