分析 1、物种:分布在一定的自然区域内,具有一定的形态结构和生理功能,而且在自然状态下能够相互交配和繁殖,并能够产生可育后代的一群生物个体.

2、隔离:不同种群间的个体,在自然条件下基因不能发生自由交流的现象.常见的有地理隔离和生殖隔离

3、地理隔离在物种形成中起促进性状分离的作用,是生殖隔离必要的先决条件,一般形成亚种.

4、生殖隔离:不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育的后代的现象.可分为:生态隔离、季节隔离、性别隔离、行为隔离、杂种不育等.

解答 解:(1)物种进化的内因是遗传变异,外因是自然选择以及地理隔离.

(2)甲岛上的物种迁到乙岛后,不与C物种进化为同一物种的原因是种群的基因库不同,两者之间已形成生殖隔离.

(3)迁到乙岛的B物种可能会形成新物种,进化的实质是种群基因频率的改变.

(4)原松鼠种群中AA的基因型频率为25%,Aa的基因型频率为50%,aa的基因型频率为25%.假设开始松鼠的种群数量为100只(AA为25只、Aa为50只、aa为25只),环境变化后,峡谷北侧山高林密,生活于其中的松鼠种群中显性个体即基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加20%,隐性个体即基因型为aa的个体数量减少20%,则AA的数量为30只,Aa的数量为60只,aa的数量为20只,所以一年后a的基因频率=(60+20×2)÷(30×2+60×2+20×2)≈45.45%.aa基因型频率为45.45%×45.45%≈18.18%.

故答案为:(1)遗传变异 地理隔离 自然选择

(2)生殖隔离

(3)新的物种 基因频率

(4)45.45% 18.18%

点评 本题是通过地理隔离形成新物种的过程,分析题图梳理通过地理隔离形成新物种的过程是解题的关键,试题难度中等.

口算心算速算应用题系列答案

口算心算速算应用题系列答案 同步拓展阅读系列答案

同步拓展阅读系列答案科目:高中生物 来源: 题型:选择题

| A. | 茎的背地性 | |

| B. | 根的背光性 | |

| C. | 除掉单子叶植物中的双子叶植物杂草 | |

| D. | 促进扦插的枝条生根 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

在表中4种实验条件下测定不同光照强度对光合作用速率的影响,如图所示

在表中4种实验条件下测定不同光照强度对光合作用速率的影响,如图所示| 实验 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| CO2浓度(%) | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |

| 温度℃ | 30 | 20 | 30 | 20 |

| A | B | C | D | |

| 实验2 | 光强度 | 0.01%CO2 | 温度 | 温度 |

| 实验4 | 0.03%CO2 | 光强度 | 光强度 | 0.03%CO2 |

| P点 | 温度 | 温度 | CO2 | 光强度 |

| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

| A. | 同质量的脂肪比糖类含能量多 | |

| B. | 必要时脂肪可直接氧化分解供能,也可转化为糖类供能 | |

| C. | 脂肪不能被氧化分解,这样有利于长期保存 | |

| D. | 脂肪氢的含量比糖类高而氧低 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

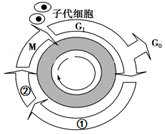

| A. | 进入M期的细胞在大量合成整个分裂期所需的蛋白质 | |

| B. | M期出现纺锤丝的作用是使染色体数目加倍 | |

| C. | DNA聚合酶的合成发生在②时期 | |

| D. | 处于G1、G0、①、②时期的细胞中都可能出现DNA解螺旋现象 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

| 回交组合 | 回交后代表现型种类及比例 | |||||

| 组合 | 父本 | 母本 | 高抗 | 高感 | 矮抗 | 矮感 |

| 一 | F1 | 乙 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| 二 | 乙 | F1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| A. | 由题中信息可知这两对基因位于两对染色体上 | |

| B. | 仅根据题中信息无法判断这两对基因是否位于常染色体上 | |

| C. | 回交组合一和组合二结果不同的原因可能是基因型为AB的花粉有50%不能参与受精 | |

| D. | 若让F1植株随机交配,则理论上F2的表现型种类及比例为高抗:高感:矮抗:矮感=9:3:3:1 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

| A. | 基因突变一定能够改变生物的表现型 | |

| B. | 基因突变是广泛存在的,并且对生物自身大多是有害的 | |

| C. | 基因重组可以产生新的性状 | |

| D. | 基因突变的随机性表现在一个基因可以向不同的方向发生突变 |

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com