科目: 来源:2010年吉林省吉林一中高二上学期期中考试生物试题 题型:单选题

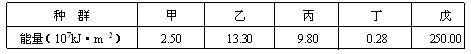

若一个相对封闭的生态系统中共有五个种群,其能量调查如下表所示:

根据表格数据,能得出的结论是 ( )

| A.戊是生产者,丁是最高营养级 | B.5种生物形成的食物链是:戊→乙→丙→甲→丁 |

| C.甲一定是初级消费者 | |

| D.乙和丙是互利共生关系 |

查看答案和解析>>

科目: 来源:2010年吉林省吉林一中高二上学期期中考试生物试题 题型:单选题

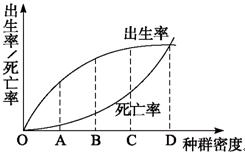

科研人员对某海洋食用生物进行研究,得出了与种群密度相关的出生率和死亡率的变化,如右图所示,请据图判断下列说法中,错误的是 ( )

| A.B点表示种群的增加量最大 |

| B.D点表示种群密度最大 |

| C.从O点到D点,种内斗争越来越激烈 |

| D.D点时进行捕捞有利于该种群的持续生存 |

查看答案和解析>>

科目: 来源:2010年吉林省吉林一中高二上学期期中考试生物试题 题型:单选题

图示种群在理想环境中呈“J”型增长,在有环境阻力条件下,呈“S”型增长,下列关于种群在某环境中数量增长曲线的叙述,正确的是( )

| A.当种群数量到达e点后,种群数量增长率为0 |

| B.种群增长过程中出现环境阻力是在d点之后 |

| C.图中阴影部分表示克服环境阻力生存下来的个体数量 |

| D.若该种群在c点时数量为100,则该种群的K值为400 |

查看答案和解析>>

科目: 来源:2010年吉林省吉林一中高二上学期期中考试生物试题 题型:单选题

若某种群有老鼠a只(计算时作为亲代),每只雌鼠一生产仔16只,各代雌雄性别比例为1:1,子代幼鼠均发育为成鼠,所有个体的繁殖力均相等,则从理论上计算,第n代产生的子代数为多少只 ( )

A.a×8n-1 B.a×8n+1 C.a×8n D.a×8n-2

查看答案和解析>>

科目: 来源:2010年吉林省吉林一中高二上学期期中考试生物试题 题型:单选题

酿脓链球菌反复感染人体可引起风湿性心脏病。其主要原因是 ( )

| A.机体免疫功能低下或缺失 |

| B.外来抗原直接作用于机体某些组织 |

| C.抗体与自身组织发生反应,引起过敏反应 |

| D.外来抗原与自身某些组织细胞有共同的或相似的抗原决定簇 |

查看答案和解析>>

科目: 来源:2010年吉林省吉林一中高二上学期期中考试生物试题 题型:单选题

当人吃了过咸的食物时,机体对细胞外液渗透压的调节过程有如下几步,其中正确的是( )

①下丘脑渗透压感受器兴奋 ②大脑皮层兴奋产生渴觉

③下丘脑神经细胞分泌抗利尿激素增加 ④摄水量增加⑤减少尿的排出

| A.①→②→③→④→⑤ | B.②→①→④→③→⑤ |

| C.①→②→④或①→③→⑤ | D.②→①→④或②→①→③→⑤ |

查看答案和解析>>

科目: 来源:2010年吉林省吉林一中高二上学期期中考试生物试题 题型:单选题

刺激某一个神经元引起后一个神经兴奋。当给予某种药物后,再刺激同一个神经元,发现神经冲动的传递被阻断,但检测到突触间隙中神经递质的量与给予药物之前相同。这是由于该药物 ( )

| A.抑制了突触小体中递质的合成 |

| B.抑制了突触后膜的功能 |

| C.与递质的化学结构完全相同 |

| D.抑制了突触前膜递质的释放 |

查看答案和解析>>

科目: 来源:2011届高考复习章节小练习:必修三5-2、3生态系统能量流动与物质循环 题型:单选题

下列关于生态系统中物质循环和能量流动的叙述中,不正确的是( )

| A.生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程为生态系统的能量流动 |

| B.生产者通过光合作用合成有机物,能量就从无机环境流入生物群落 |

| C.物质是能量的载体,生态系统的能量是伴随物质而循环利用的 |

| D.碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的 |

查看答案和解析>>

科目: 来源:2010年吉林省吉林一中高二上学期期中考试生物试题 题型:单选题

2008年1月,《新民晚报》消息:上海科学家破解神经元“沉默突触”沉默之迷。此前发现,在脑内有一类突触只有突触结构而没有信息传递功能,被称为“沉默突触”。请你大胆推测上海科学家对此所取得的研究成果 ( )

| A.突触小体中没有细胞核 | B.突触后膜缺乏相应的糖蛋白 |

| C.突触前膜缺乏相应的糖蛋白 | D.突出小体能释放相应的化学递质 |

查看答案和解析>>

科目: 来源:2010年吉林省吉林一中高二上学期期中考试生物试题 题型:单选题

下图为激素分泌调节示意图,以下说法中,错误的是 ( )

| A.激素①只作用于垂体 |

| B.激素③只作用于下丘脑和垂体 |

| C.寒冷情况下,激素①分泌量增加,导致激素②与激素③分泌量增加 |

| D.摄入碘不足时,激素③分泌量减少,导致激素①与激素②分泌量增加 |

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com