科目: 来源:2010届安徽省马鞍山市中加双语学校高考模拟试卷(二) 题型:单选题

某昆虫种群产生了一次基因突变,使原浅体色群体中出现了少数深体色的个体,其基因频率变化如图。以下叙述错误的是

A.大约在第10代发生了基因突变,产生了新的A基因,随后A的等位基因在自然选择中被逐渐淘汰 | B.在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝一定方向不断进化 | C.第24代时该种群的基因型频率为:AA10%,Aa20%,aa70%,则下一代种群中a基因频率小于80% | D.环境变黑有利于深色个体生存,生物与环境共同进化,该种群基因库中A的基因频率逐渐上升,新物种即将产生 |

查看答案和解析>>

科目: 来源:2010届安徽省马鞍山市中加双语学校高考模拟试卷(二) 题型:单选题

某患者血液中甲抗体的浓度随时间变化的曲线如图所示,下列叙述正确的是

| A.病人在第b天时甲抗体浓度高,说明该病人此时比第a天时病情严重 |

| B.该抗原再次入侵时,机体产生的相应甲抗体快而且多,可在较短时间内消灭抗原,机体一般不会患病 |

| C.其它的浆细胞不能合成甲抗体,控制甲抗体合成的基因是该类浆细胞所特有的 |

| D.b处的浆细胞是由B细胞受抗原刺激后增殖分化而形成的 |

查看答案和解析>>

科目: 来源:2010届安徽省马鞍山市中加双语学校高考模拟试卷(二) 题型:单选题

下列各组实验中,其检测方法和结果的组合正确的一组是

| | 实验名称 | 检测方法(或试剂) | 结果 |

| ① | 探究酵母菌的无氧呼吸 | 溴麝香草酚蓝水溶液 | 变黄色 |

| ② | 观察DNA和RNA在细胞中的分布 | 吡罗红和健那绿 | 红色和绿色 |

| ③ | 低温诱导染色体加倍 | 显微镜观察 | 寻找染色体数目发生变化的细胞 |

| ④ | 探究培养液中酵母菌数量的动态变化 | 样方法 | 观察记录数值,制成坐标曲线 |

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

查看答案和解析>>

科目: 来源:2010届安徽省马鞍山市中加双语学校高考模拟试卷(二) 题型:单选题

细胞增殖过程中DNA含量会发生变化。通过测定一定数量细胞的DNA含量,可作为分析细胞周期的依据。根据细胞DNA含量不同,将某二倍体植物连续增殖的细胞分为三组,每组的细胞数如右图。从图中所示信息分析其细胞周期,不正确的是

| A.甲、乙、丙组细胞中均有间期细胞 |

| B.用适宜浓度的秋水仙素处理一段时间后,丙组细胞数目将增加 |

| C.丙组细胞的染色体数目是正常体细胞的两倍 |

| D.用DNA合成抑制剂处理后会导致甲组细胞数增加 |

查看答案和解析>>

科目: 来源:2010届安徽省马鞍山市中加双语学校高考模拟试卷(一) 题型:单选题

据调查,某种群果蝇的基因型比例为:

XAXA﹕XAXa﹕XaXa﹕XAY: XaY=42﹕6﹕2﹕42﹕8,则Xa的频率为( )

| A.16% | B.9% | C.12% | D.18% |

查看答案和解析>>

科目: 来源:2010届安徽省马鞍山市中加双语学校高考模拟试卷(一) 题型:单选题

两个具有两对相对性状(独立遗传)的纯合子杂交,其子二代中能稳定遗传的类

型可能占子二代新类型总数的:( )

| A.1/3 | B.1/4 | C.1/5 | D.1/3或1/5 |

查看答案和解析>>

科目: 来源:2010届安徽省马鞍山市中加双语学校高考模拟试卷(一) 题型:单选题

一个色盲女人和一个正常的男人婚配,生了一个XXY的正常儿子。此染色体畸变是由于在减数分裂过程中性染色体没有分开而形成了不正常的( )

| A.精子和卵细胞 | B.卵细胞 |

| C.精子或卵细胞 | D.精子 |

查看答案和解析>>

科目: 来源:2010届安徽省马鞍山市中加双语学校高考模拟试卷(一) 题型:单选题

下列性状中,属于相对性状的一组是: ( )

| A.狗的长毛和卷毛 | B.茄子的紫皮和白皮 |

| C.豌豆的高茎和蚕豆的矮茎 | D.玉米叶鞘紫色与叶片的绿色 |

查看答案和解析>>

科目: 来源:山东师大附中2009-2010学年高三第一次模拟考试生物试题 题型:单选题

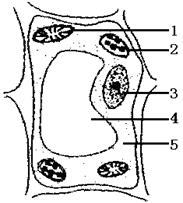

下图为某高等植物叶肉细胞结构模式图,相关叙述正确的是( )

①图中能产生ATP的结构有1、2、5;

②1中产生的一分子CO2扩散出来进入2中被利用,穿过的磷脂双分子层的层数为4层;

③2与4中都含有叶绿素和类胡萝卜素等色素;

④3是遗传物质储存和复制的主要场所,是细胞遗传特性和细胞代谢活动的控制中心。

| A.①④ | B.②③④ | C.①②④ | D.①②③④ |

查看答案和解析>>

科目: 来源:山东师大附中2009-2010学年高三第一次模拟考试生物试题 题型:单选题

甲、乙两种物质分别依赖自由扩散和协助扩散进入细胞,如果以人工合成的无蛋白磷脂双分子膜代替细胞膜,并维持其它条件不变,则( )

| A.甲运输被促进 | B.乙运输被促进 |

| C.甲运输被抑制 | D.乙运输被抑制 |

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com