题目列表(包括答案和解析)

一般来说,恶劣天气条件、严重环境污染等非生物因素对生物的作用是“灾害性”的,与种群本身的密度是无关的,是非密度制约因素决定种群的数量;而种内斗争、竞争、捕食、寄生、疾病等因素对生物的作用情况,是随着种群本身密度而变化的,是密度制约因素决定种群的数量。结合下表回答问题:

|

种群密度 |

10 |

50 |

100 |

500 |

1000 |

5000 |

10000 |

|

|

① |

死亡数 |

5 |

25 |

50 |

250 |

500 |

2500 |

5000 |

|

死亡率 |

50% |

50% |

50% |

50% |

50% |

50% |

50% |

|

|

② |

死亡数 |

10 |

49 |

98 |

490 |

980 |

4900 |

9800 |

|

死亡率 |

— |

98% |

98% |

98% |

98% |

98% |

98% |

|

|

③ |

死亡数 |

0 |

1 |

10 |

400 |

900 |

4900 |

9950 |

|

死亡率 |

0 |

2% |

10% |

80% |

90% |

98 |

99.3% |

|

|

④ |

死亡数 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

|

死亡率 |

100% |

20% |

10% |

2% |

1% |

0.2% |

0.1% |

|

(1)当种群数量由少到多时,如果种群密度上升,出生率也上升,死亡率随之降低,可用表格中___________行(坐标中___________条线)表示。

(2)在对物种最有利的典型环境中,种群数量会像表格中________行(坐标中______条线)那样变化,是__________制约因素决定种群的数量。在环境条件对物种很不利的环境中,种群数量会像表格中____________行(坐标中________条线)那样变化,是________制约因素决定种群的数量。

解析:本题主要考查学生对曲线、图表的理解、分析能力,同时考查种群密度变化的影响因素。

(1)由表格可以看出,第4行中种群的死亡率逐渐降低,种群密度上升,它对应于坐标曲线中的D。

(2)由题干知,物种生存在适宜的典型环境中,由于环境有限,生物间的种内斗争加剧,死亡率会增加,对应于表格中的③和坐标中的A,这属于密度制约因素。当物种生存在非常不利的环境中时,由于过度繁殖和生存斗争的存在,因此种群的死亡数增加,死亡率可以保持不变,对应表格中①②和坐标中的BC,属于非密度制约因素。

|

种群密度 |

10 |

50 |

100 |

500 |

1000 |

5000 |

10000 |

|

|

① |

死亡数 |

5 |

25 |

50 |

250 |

500 |

2500 |

5000 |

|

死亡率 |

50% |

50% |

50% |

50% |

50% |

50% |

50% |

|

|

② |

死亡数 |

10 |

49 |

98 |

490 |

980 |

4900 |

9800 |

|

死亡率 |

— |

98% |

98% |

98% |

98% |

98% |

98% |

|

|

③ |

死亡数 |

0 |

1 |

10 |

400 |

900 |

4900 |

9950 |

|

死亡率 |

0 |

2% |

10% |

80% |

90% |

98 |

99.3% |

|

|

④ |

死亡数 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

|

死亡率 |

100% |

20% |

10% |

2% |

1% |

0.2% |

0.1% |

|

(1)当种群数量由少到多时,如果种群密度上升,出生率也上升,死亡率随之降低,可用表格中___________行(坐标中___________条线)表示。

(2)在对物种最有利的典型环境中,种群数量会像表格中________行(坐标中______条线)那样变化,是__________制约因素决定种群的数量。在环境条件对物种很不利的环境中,种群数量会像表格中____________行(坐标中________条线)那样变化,是________制约因素决定种群的数量。

解析:本题主要考查学生对曲线、图表的理解、分析能力,同时考查种群密度变化的影响因素。

(1)由表格可以看出,第4行中种群的死亡率逐渐降低,种群密度上升,它对应于坐标曲线中的D。

(2)由题干知,物种生存在适宜的典型环境中,由于环境有限,生物间的种内斗争加剧,死亡率会增加,对应于表格中的③和坐标中的A,这属于密度制约因素。当物种生存在非常不利的环境中时,由于过度繁殖和生存斗争的存在,因此种群的死亡数增加,死亡率可以保持不变,对应表格中①②和坐标中的BC,属于非密度制约因素。

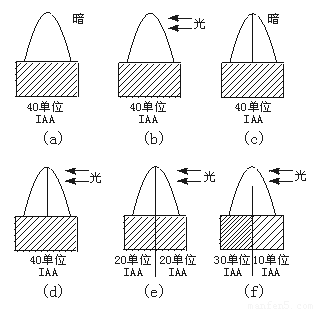

植物在单侧光照射下弯向光源生长。这个现象被解释为“光线能够使生长素在背光一侧比向光一侧分布多”。为什么生长素在背光一侧比向光一侧分布多?是因为向光侧的生长素在光的影响下被分解了,还是向光侧的生长素向背光侧转移了。为此,有人做了下述实验:

(一)实验步骤:将生长状况相同的胚芽鞘尖端切下来,放在琼脂切块上,分别放在黑暗中和单侧光下(见下图)。

(二)实验结果:如下图所示。

(图中c、d、e和f)用一生长素不能透过的薄玻璃片将胚芽鞘分割;琼脂下方的数字表示琼脂块收集到的生长素(1AA)的量。请回答:

(1)图a和b说明什么?____________________________。

(2)图c和d说明什么?____________________________。

(3)图e和f说明什么?____________________________。

(4)通过上述实验可得出什么结论?

____________________________。

【解析】属于实验分析,考查学生对实验现象的分析能力和语言文字表达能力。该题要求学生知道生长素的产生部位——顶芽,知道顶芽产生的生长素向下运输。并能够正确识图,找出图中的条件,进行分析。

正常情况下,生长素垂直向下运输,当施加单侧光照后,单侧光照射可引起尖端电荷的改变,使向光一侧带负电荷,背光一侧带正电荷,生长素进入细胞,在细胞内解离为负离子IAA-,向带正电的背光一侧移动,导致生长素背光一侧分布多,向光侧分布少,出现实验所示的结果。

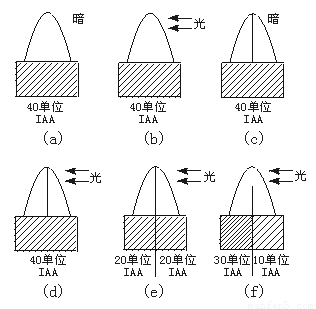

植物在单侧光照射下弯向光源生长。这个现象被解释为“光线能够使生长素在背光一侧比向光一侧分布多”。为什么生长素在背光一侧比向光一侧分布多?是因为向光侧的生长素在光的影响下被分解了,还是向光侧的生长素向背光侧转移了。为此,有人做了下述实验:

(一)实验步骤:将生长状况相同的胚芽鞘尖端切下来,放在琼脂切块上,分别放在黑暗中和单侧光下(见下图)。

(二)实验结果:如下图所示。

(图中c、d、e和f)用一生长素不能透过的薄玻璃片将胚芽鞘分割;琼脂下方的数字表示琼脂块收集到的生长素(1AA)的量。请回答:

(1)图a和b说明什么?____________________________。

(2)图c和d说明什么?____________________________。

(3)图e和f说明什么?____________________________。

(4)通过上述实验可得出什么结论?

____________________________。

【解析】属于实验分析,考查学生对实验现象的分析能力和语言文字表达能力。该题要求学生知道生长素的产生部位——顶芽,知道顶芽产生的生长素向下运输。并能够正确识图,找出图中的条件,进行分析。

正常情况下,生长素垂直向下运输,当施加单侧光照后,单侧光照射可引起尖端电荷的改变,使向光一侧带负电荷,背光一侧带正电荷,生长素进入细胞,在细胞内解离为负离子IAA-,向带正电的背光一侧移动,导致生长素背光一侧分布多,向光侧分布少,出现实验所示的结果。

将10mL酵母菌液放在适宜的温度下培养,并于不同时间内等量均匀取样4次,分别测定样品中的酵母菌的数量和pH,结果如下表。请分析回答:

| 样品 | 酵母菌的数量(个/立方毫米) | pH |

| 1 | 1 210 | 4.8 |

| 2 | 820 | 5.4 |

| 3 | 1 210 | 3.7 |

| 4 | 1 000 | 5.0 |

(1)表中样品的取样先后次序为______。

(2)对酵母菌而言,10mL的该培养液的总数K值为______。

(3)若第5次均匀取样时,样品中的酵母菌数量为760个/立方毫米,产生这一结果的原因是_________________________________。

解析:本题的命题思想是要求学生学会用实验方法计算并分析种群数量增长的限制因素。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com