题目列表(包括答案和解析)

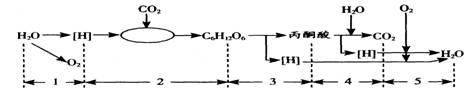

下图表示光合作用和有氧呼吸作用过程中物质变化的关系,下列说法不正确的是( )

A.5过程为生物生命活动提供所需的能量最多

B.2过程需要ATP和多种酶,原核生物能完成图中生理过程3

C.4过程产生的CO2进入相邻细胞参与2过程至少要穿过12层磷脂分子

D.光合作用与呼吸作用分别在叶绿体和线粒体中进行,产生的[H]都能与氧结合成水

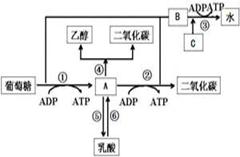

下图所示为生物体内与呼吸作用有关的图解,请分析回答。

⑴④⑤过程是否有能量的释放? 。

⑵有水参与的是 过程(填序号)。

⑶③过程发生的场所是 。

⑷如果是酵母菌,则其无氧呼吸的反应式是

图一为测得的某种植物的某样方分布(单位:株/m2)情况,图二是某湿地生态系统碳循环图解,据图分析回答:

(1)图一样方内该植物的数量应记为 株/m2。

(2)碳在生物群落与无机环境之间的循环主要以 的形式进行。能构成生物群落的是 (填字母)。从食物链的角度看,图二中包括了 个营养级。以藻类植物为食的小型浮游动物处在 (以图中字母回答)环节。

(3)研究者观察到黑脸琵鹭处在图二中的最高营养级。假设F摄入的能量为a,其中存在于其粪便中的能量为b,呼吸散失的能量为c,用于生长、发育和繁殖的能量为d,若能量的传递效率在10%-20%之间,则流入黑脸琵鹭的能量最多为 。若研究者要调查黑脸琵鹭的种群密度,常用的调查方法是 。

(4)生态系统中,捕食者依据被捕食者的气味捕猎,被捕食者也依据捕食者气味躲避捕猎,这属于信息种类中的 信息。说明信息传递在生态系统中具有 作用。

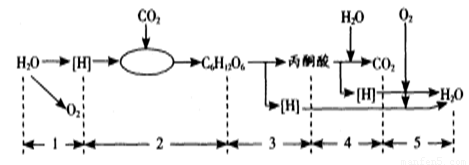

下图表示光合作用和有氧呼吸作用过程中物质变化的关系,下列说法不正确的是

A.5过程为生物生命活动提供所需的能量最多

B.2过程需要ATP和多种酶,原核生物能完成图中生理过程3

C.4过程产生的CO2进入相邻细胞参与2过程至少要穿过12层磷脂分子

D.光合作用与呼吸作用分别在叶绿体和线粒体中进行,产生的[H]都能与氧结合成水

(6分)酵母菌是一类单细胞真菌,在生活实践中常用于酿酒和发面,为了探究酵母菌的呼吸作用类型,某生物兴趣小组的同学将实验材料和用具按下图安装好并进行了相关实验。请据图分析作答:

(1)甲、乙两组酵母菌的呼吸方式分别是 ?? ?? 、 ?? ?? 。

(2)甲组实验中,质量分数为10%的NaOH溶液是为了 ?? ?? ,乙组B瓶应封口放置一段时间,以除去瓶中的 ?? ?? 后,再连通盛有澄清石灰水的锥形瓶。

(3)上述实验中可观察到的现象是 ?? ?? 。

(4)若A、B两瓶中的酵母菌溶液起始的种群密度、体积等均相同,按图中装置培养一段时间,则实验结束时两瓶中酵母菌种群密度的大小关系是A ?? ?? B(填“>” 或“=”或“<”)。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com