题目列表(包括答案和解析)

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

广东河源市新丰江水库大坝工程于1958年7月动工,翌年10月蓄水。蓄水后不久,这个以往地震极少的地区,地震活动开始频繁发生。从1960年5月开始不断有有感地震发生。下图是1962年3月19日河源地震(里氏6.1级)等震线分布图。据此回答各题。

1.以上材料说明 ( )

A.地震活动具有平静期与活跃期交替的特点

B.图示地区位于地中海一喜马拉雅地震带

C.各种地质灾害在成因上有关联性

D.人类活动可能诱发地震

2.本次地震对图中A、B两地造成的影响和破坏强度不同的原因可能是 ( )

A.B地的经济更发达

B.B地的震级小于A地

C.A地城市分布更密集

D.震中距A地大于B地

广东河源市新丰江水库大坝工程于1958年7月动工,翌年10月蓄水。蓄水后不久,这个以往地震极少的地区,地震活动开始频繁发生。从1960年5月开始不断有有感地震发生。下图是1962年3月19日河源地震(里氏6.1级)等震线分布图。据此回答各题。

以上材料说明 ( )

A.地震活动具有平静期与活跃期交替的特点

B.图示地区位于地中海一喜马拉雅地震带

C.各种地质灾害在成因上有关联性

D.人类活动可能诱发地震

本次地震对图中A、B两地造成的影响和破坏强度不同的原因可能是 ( )

A.B地的经济更发达

B.B地的震级小于A地

C.A地城市分布更密集

D.震中距A地大于B地

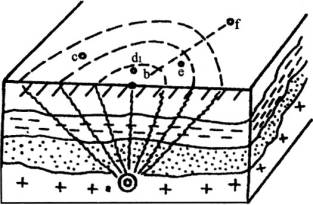

下图中a为地下岩层断裂震动处,b为与a相对应的地面上的点,c、d、e、f为地面各点。读图,回答问题。

(1)图中a表示______,b表示______,bf表示______。

(2)当ab距离增大时,地表各点所受影响和破坏将______。

(3)b、c、d、e、f各点受地震的影响和破坏从大到小排列应是____________。

(4)图中地面上的三条虚线表示等震线,关于等震线的正确叙述有( )

A.等震线是震级相同点的集合

B.等震线是地面所受影响和破坏程度相同点的集合

C.同一等震线上各点的震中距相同

D.同一等震线上各点的震级不同

5)地震易发区是______。世界两大地震带分别是: _______________和________________。

.下图中a为地下岩层断裂震动处,b为与a相对应的地面上的点,c、d、e、f为地面各点,读图回答:

(1)图中a表示__________,b表示_________,ab表示__________,d表示__________。

(2)当ab距离增大时,地表各点所受影响和破坏将________________。

(3)c点所受的影响和破坏比f点____________,从图上可看出的原因是c点的___________比f点小。

(4)b、c、d、e、f各点受地震的影响和破坏从小到大排列应是_______________。

(5)图中地面上的三角虚线表示等震线,关于等震线的正确叙述有______________。

A.等震线是震级相同点的集会

B.等震线是地面所受影响和破坏程度相同点的集合

C.同一等震线上各点的震中距相同

D.同一等震线上各点的震级不同

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com