题目列表(包括答案和解析)

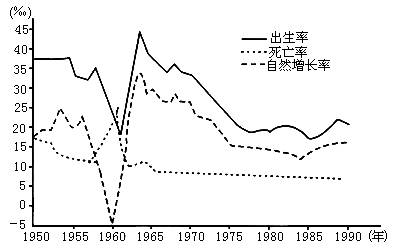

读“我国人口出生率、死亡率、自然增长率的变化图”,回答下列问题。

(1)1949年,我国人口为5.4亿,1989年高达11亿,比1949年增加一倍多。我国人口再生产表现为_______ 出生率、________死亡率、________自然增长率。

(2)由图中可以看出,20世纪70年代以来,我国人口出生率大幅度________,这是因为________。

(3)读下面的1990年我国人口出生率、死亡率、自然增长率和世界的比较表,并回答:

|

|

人口出生率(‰) |

人口死亡率(‰) |

人口自然增长率(‰) |

|

中国 |

21.0 |

6.3 |

14.7 |

|

全世界 |

27 |

10 |

18 |

|

较发达地区 |

15 |

9 |

5 |

|

发展中地区 |

31 |

10 |

21 |

由表中数据可以看出,我国人口出生率、死亡率、自然增长率不仅低于________地区,而且低于世界_______水平。说明我国人口再生产类型正在向________出生率、________死亡率、________自然增长率转变。

(1)1949年,我国人口为5.4亿,1989年高达11亿,比1949年增加一倍多。我国人口再生产表现为_______ 出生率、________死亡率、________自然增长率。

(2)由图中可以看出,20世纪70年代以来,我国人口出生率大幅度________,这是因为________。

(3)读下面的1990年我国人口出生率、死亡率、自然增长率和世界的比较表,并回答:

|

|

人口出生率(‰) |

人口死亡率(‰) |

人口自然增长率(‰) |

|

中国 |

21.0 |

6.3 |

14.7 |

|

全世界 |

27 |

10 |

18 |

|

较发达地区 |

15 |

9 |

5 |

|

发展中地区 |

31 |

10 |

21 |

由表中数据可以看出,我国人口出生率、死亡率、自然增长率不仅低于________地区,而且低于世界_______水平。说明我国人口再生产类型正在向________出生率、________死亡率、________自然增长率转变。

读图17“2003年菲律宾与美国的人口出生率与死亡率图”和图18“美国人口数量及部分消费品总量占世界比重示意图”,回答下列问题。(10分)

(1)2003年,菲律宾的人口自然增长率约为 。

(2)图中美国人口死亡率高于菲律宾的原因是 。

(3)目前美国的人口问题会导致 、 等社会问题,解决这些问题的措施有 、 。

(4)美国作为国际人口迁移的主要迁入地,大量人口流入对其产生的有利影响有:

、 。

(5)美国资源丰富,国土辽阔,但媒体称:“对支撑地球生命的自然体系来说,美国人口的快速增长显然不是什么好事。”结合图18,运用环境承载力的有关理论进行阐释。

读图17“2003年菲律宾与美国的人口出生率与死亡率图”和图18“美国人口数量及部分消费品总量占世界比重示意图”,回答下列问题。(10分)

(1)2003年,菲律宾的人口自然增长率约为 。

(2)图中美国人口死亡率高于菲律宾的原因是 。

(3)目前美国的人口问题会导致 、 等社会问题,解决这些问题的措施有 、 。

(4)美国作为国际人口迁移的主要迁入地,大量人口流入对其产生的有利影响有:

、 。

(5)美国资源丰富,国土辽阔,但媒体称:“对支撑地球生命的自然体系来说,美国人口的快速增长显然不是什么好事。”结合图18,运用环境承载力的有关理论进行阐释。

当今世界呈出发达国家之间、发达国家与发展中国家之间、富国与穷国之间的多元化差异。根据有关资料,回答问题。 (26分)

(1)在德国,城市、工业与人口的地区分布相对均匀,而在日本却高度集中,原因是什么?

(2)以人均国内生产总值指数反映收入水平,以教育入学率指数表示社会发展水平。 依据这两个指数的组合关系,将图 16 中 12 个国家的代码按四个一组分成三类:

; ; 。

(3)欧盟是世界上最在的经济体之一,目前中国是欧盟第二大贸易伙伴。读图 17 回答 问题。

①从出口产品的类型上看,中国与欧盟的主要差异是 ,说明中国与欧盟之间的贸易关系具有很强的 性。

②从中长期看,中国只有通过 等措施才能提升产品的全球竞争力。

(4)根据下列资料与图 18—19,分析撒哈拉以南非洲热草原气候区社会贫困化的自然 和人文因素。

资料:自上世纪 70 年代以来,撒哈拉以南非洲贫困化问题日益严峻。此地区人均国民收入仅为高收入国家平均水平的 1.75%,国内生产总值多年平均增长率为 0.6%,外债负担沉重;出生率、死亡率分别为 4.1%和 1.4%;成人文盲率是世界平均水平的 2 倍;使用卫生设施和安全饮水的人口分别为 37%、45%,结核病、疟疾、艾滋病等情况严峻。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com