题目列表(包括答案和解析)

34.(2005·广东大综·34)(5分)海洋占地球表面积的71%。据估计,全球生物生产力32%来自海洋生态系统。海洋中的 浮游植物 是该生态系统重要的生产者,它能够利用太阳能将CO2转化成有机物并释放氧气,这一过程被称为 光合作用 ,其总化学反应式为 CO2+ H2O (CH2O)+ O2 。海洋中还生活着许多动物,如浮游动物、鱼、虾、海鸟等,从生态系统的成分来看,它们被统称为 消费者 。

(CH2O)+ O2 。海洋中还生活着许多动物,如浮游动物、鱼、虾、海鸟等,从生态系统的成分来看,它们被统称为 消费者 。

命题意图:本题考查的知识点是海洋生态系统的组成和作用。

解析:海洋生态系统中重要的生产者是浮游植物,浮游植物可通过光合作用将二氧化碳转化成有机物并释放出氧气,其反应式为:CO2+H2O ---→(CH2O)+O2;海洋中还生活着许多动物,如浮游动物、鱼、虾、海鸟等,从生态系统的成分来看,它们被统称为生产者。

28. (2005·江苏理综·28)(8分)食物链、食物网是生态系统的营养结构,生态系统的物质循环和能量流动是沿着此渠道进行的.假如在某温带草原上存在如下图所示的食物网.请分析回答:

(2005·江苏理综·28)(8分)食物链、食物网是生态系统的营养结构,生态系统的物质循环和能量流动是沿着此渠道进行的.假如在某温带草原上存在如下图所示的食物网.请分析回答:

(1)该生态系统的成分中,草属于 生产者 ,猫头鹰属于 消费者 。

(2)该食物网的各种生物中,含有能量最多的是 草 .该生态系统的能量最终来源是 光能 ,其能量流动的特点是 单向流动、逐级递减 .

(3)在生态系统的物质循环中,碳元素以 CO2(气体) 形式在生物群落与无机环境中进行循环,生产者通过 光合 作用使碳元素进入到生物群落中,各种生物通过 呼吸 作用使碳元素回到无机环境中.

30.(2005·全国卷Ⅲ·30)(2)拟谷盗是危害粮食的一类昆虫,现将甲、乙两种拟谷盗等量混养在不同环境条件下的同种面粉中。培养一段时间后,分别统计两种拟谷盗种群的数量(以两种拟谷盗数量总和为100%),结果如下表:

①根据上表数据,在下面提供的坐标中绘制湿冷、干温条件下拟谷盗数量百分比的柱形图。

②甲拟谷盗与乙拟谷盗两个种群之间的关系为 竞争 。

②甲拟谷盗与乙拟谷盗两个种群之间的关系为 竞争 。

③在本实验中,引起两种拟谷盗种群数量变化的非生物因素是 温度和湿度 。

④从实验中可看出,在同一环境条件下两种拟谷盗种群的数量变化不同,表明物种的 遗传 因素起重要作用。

命题意图:(2)考查了生态因素的有关知识和画柱形图的能力。

解析:(2)画柱形图只需根据表中数据即可画出,但要注意题中只需画出湿冷、干温2种条件下的柱形图。由拟谷盗是危害粮食的一类昆虫,它们均以粮食或面粉为食,可知甲拟谷盗与乙拟谷盗两个种群之间的关系为竞争。通过表格中6中环境条件分析,引起两种拟谷盗种群数量变化的非生物因素是温度和湿度。在同一环境条件下两种拟谷盗种群的数量变化不同,表明物种的遗传因素起重要作用。

答案:(2)①②竞争 ③温度和湿度 ④遗传

|

环境条件 |

甲拟谷盗 |

乙拟谷盗 |

|

湿热 |

100 |

0 |

|

干热 |

10 |

90 |

|

湿温 |

86 |

14 |

|

干温 |

13 |

87 |

|

湿冷 |

31 |

69 |

|

干冷 |

0 |

100 |

34.(2005·上海生物·34)

B.生物生存所依赖的无机环境因素对生物有重要作用。

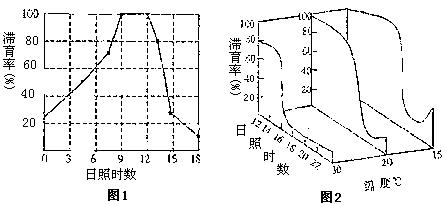

(1)图1表示玉米螟(一种昆虫)的幼虫发生滞育(发育停滞)与日照长短的关系。据图可知日照时数为 9-12 小时,玉米螟幼虫滞育率最高;日照时数达18小时,不滞育玉米螟幼虫约占 90 %,此条件也适于 长日照 植物开花。

(1)图1表示玉米螟(一种昆虫)的幼虫发生滞育(发育停滞)与日照长短的关系。据图可知日照时数为 9-12 小时,玉米螟幼虫滞育率最高;日照时数达18小时,不滞育玉米螟幼虫约占 90 %,此条件也适于 长日照 植物开花。

(2)图2表示一种夜蛾的蛹发生滞育与日照长短及温度的关系。据图可知,当温度30℃,日照时数为 12 小时时,这种夜蛾的滞育率最高,达 80 %;与上述相同日照条件下,温度20℃时,夜蛾蛹的滞育率达到 100 %。可见夜蛾蛹发生滞育是 日照长短和温度 因素综合作用的结果。除上述因素外,影响夜蛾生长发育的无机环境因素还可能有 湿度 等。

(3)一般来说,影响昆虫昼夜活动的主要环境因素是 光 。

[命题意图]:本题考查的知识点是生非生物因素对生物发育的影响及分析图表获取信息的能力。

[解析]:(1)由图1不难看出,当日照时数为9-12小时时,玉米幼虫滞育率达100℅,为最高;日照时数为18小时时,滞育率为10℅,则不滞育率为90℅,此时为长日照,因此适于长日照植物开花。

(2)图2为三维坐标曲线图,由图知,温度为30℃时,应看最左边的一条曲线,此时日照时数为12小时,滞育率最高为80℅;温度为20℃时,应看中间的一条曲线,此时日照时数同样为12小时,滞育率为100℅;由此分析可得,夜蛾蛹发生滞育是日照长短和温度的综合作用。除此之外,影响夜蛾生长发育的因素还有湿度等。

(3)一般来说,影响昆虫昼夜活动的主要环境因素是光。

答案:(1)9-12 90 长日照 (2)12 80 100 日照长短和温度 湿度 (3)光

21.(2005·辽宁大综·21)可以说明生态系统具有自动调节能力的简化实例是 (A )

A、食草动物数量增加,导致植物数量减少,从而引起食草动物数量增长受到抑制

B、豆科植物供给根瘤菌有机养料,并从根瘤菌获得含氮养料

C、山区植被遭到破坏后造成水土流失 D、废弃耕地上杂草丛生

3. (2005·全国卷Ⅱ·3)图中三条曲线分别代表了动物物种多样性程度、动物数量易变程度

(2005·全国卷Ⅱ·3)图中三条曲线分别代表了动物物种多样性程度、动物数量易变程度

及冬眠动物比例在不向类型生态系统中的变化趁势。代表动物物种多

样性程度和数量易变程度的曲线依次是 (C)

A、①②

B、②③

C、①③

D、②①

命题意图:本题考查的知识点是不同类型的生态系统中所含有的物种种类、数量及其变化的情况比较。

解析:热带雨林、温带落叶林、北方针叶林、北极苔原四个生态系统,自左至右物种种类和数量是依次由多变少,营养结构上是依次由复杂到简单,自动调节能力是依次减弱。因此,分析曲线可知,动物物种多样性程度是自左至右依次减弱,符合曲线①;自动调节能力自左至右是依次减弱,动物数量的变化自左至右依次增强,因而动物数量易变程度符合曲线③

8.(2005·广东生物·8)下列关于种群、群落和生态系统的描述,不正确的是(C)

A、生物群落的结构是随着时间的推移而不断变化的

B、研究海洋鱼类种群数量变化规律有利于确定合理的捕捞量

C、农田生态系统对太阳能的利用率高于森林生态系统

D、北极苔原生态系统的抵抗力稳定性较低

命题意图:本题考查的知识点是对种群、群落和生态系统知识的理解。

解析:种群的特征、数量变化和群落结构,都与环境中各种生态因素有着密切的关系。研究种群数量变化规律,有利于确定合理的生物资源利用。对生态系统来说,农田、北极苔原生态系统的生物种类少,结构简单,故抵抗力稳定性较低,森林生态系统的生物种类繁多,结构复杂,抵抗力稳定性高,森林生态系统的垂直结构,对太阳能的利用率高。

9.(2005·上海生物·9)从生态学角度分析,生态系统中流动的能量最初来源于 (D )

A、光合作用 B、高能化学键 C、绿色植物 D、太阳光能

命题意图: 本题考查的知识点是生态系统中的能量流动。

解析:生态系统中能量的最终来源是太阳光能。

24.(2005·江苏生物·24)下列有关生态系统结构的叙述,正确的是(C)

A、每种生物在生态系统中只能处在一个营养级上

B、动物都属于消费者,其中食草动物处于第二营养级

C、自养生物都是生产者,是生态系统的主要成分

D、细菌都属于分解者,其异化作用类型有需氧型和厌氧型两类

命题意图:本题考查的知识点是对生态系统结构的理解。

解析:在生态系统中,各种动物所处的营养级并不是一成不变,在不同的食物链中可处于不同的营养级上;个别动物不一定是消费者,如蚯蚓则为分解者;硝化细菌能通过化能合成作用合成有机物,则属于生产者。生产者属于自养生物,是生态系统的主要成分。

2.(2005·江苏生物·2)下列各项中,包含非生物因素的是(C)

A、种群 B、群落 C、生态系统 D、物种

命题意图:本题考查的知识点是种群、群落、生态系统的基本概念。

解析:根据种群、群落、生态系统的基本概念可知,物种、种群、群落在组成上是由同种生物个体或不同生物个体组成,不包括非生物因素。而生态系统在组成上是由不同生物个体(生产者、消费者和分解者)与非生物的物质和能量组成的,包括有非生物因素。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com