题目列表(包括答案和解析)

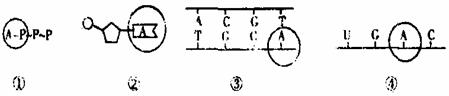

8. 下图中的四种化合物的化学组成中,“O”中所对应的名称最接近的是

下图中的四种化合物的化学组成中,“O”中所对应的名称最接近的是

A.①和② B.②和③ C.③和④ D.①和④

7.从分子水平上看,在细胞分裂间期,细胞核内进行着

A.染色体的复制 B.DNA的复制有关蛋白质、RNA的合成

C.DNA和有关RNA的合成 D.蛋白质和有关RNA的合成

6. 下图表示三个通过突触相连接的神经元,若在箭头处施加一强刺激,则能测到膜内外电位变化的位置是

下图表示三个通过突触相连接的神经元,若在箭头处施加一强刺激,则能测到膜内外电位变化的位置是

A.①② B.③④

C.②③④ D.①②③

5.利用纸层析法分离叶绿体中的色素,可以看到滤纸上出现4条色素带,其中距离最远的两条色素带是

A.胡萝卜素和叶黄素 B.叶黄素和叶绿素a

C.叶绿素a和叶绿素b D.叶绿素b和胡萝卜素

4.四分体时期常发生互换,下列哪个图可以正确表示交叉互换

3.叶绿体产生的1个葡萄糖分子进入相邻细胞被彻底氧化分解,这一过程中葡萄糖分子至少需要穿过几层膜

A.6 B. 3 C.4 D.0

2.两个小群体的动物,在形态结构上很相近,它们必须具备下列哪一特征,才能归为同一个物种?

A.它们的生活习性要相同 B.它们必须分布在同一地理区域内

C.能相互交配并产生可育后代 D.它们在食物网中处于相同的营养级

1.下列细胞器中,能发生有机物合成的是

①核糖体 ②线粒体 ③内质网 ④高尔基体 ⑤叶绿体

A.只有①②⑤ B.只有①②③⑤ C.只有①③④⑤ D.①②③④⑤

41.(15分)根据细胞全能性理论,运用现代生物技术对生物进行无性生殖在生产上具有重大的意义。请回答下列有关问题:

(1)为保持某观赏植物优良的遗传性状,某科技小组利用植物组织培养技术来进行繁殖。他们将该植物的花芽分别培养在含有不同比例的吲哚乙酸和细胞分裂素的培养基中,得到的花芽生长状况如下表:

|

|

A组 |

B组 |

C组 |

D组 |

E组 |

|

吲哚乙酸 |

0 |

3ppm |

3ppm |

0.03ppm |

0 |

|

细胞分裂素 |

0 |

0.2ppm |

0.002ppm |

1.0ppm |

0.2ppm |

|

花芽生 长状况 |

仍是组织切块 |

形成愈伤组织 |

愈伤组织分化出根 |

愈伤组织 分化出嫩枝 |

稍生长 |

①在此过程中能实现脱分化的花芽是 组。(2分)

②从实验结果可看出:吲哚乙酸和细胞分裂素是实验中的二种重要物质。其中,新芽形成必须的条件是 (2分);而在培养形成完整新个体过程中,对它们的调控关键是 (2分)。

(2)为了保证某优质奶牛的后代性状不变,某研究所利用克隆等技术来进行繁殖。他们从母牛A的体细胞中提取出细胞核,并移入去除细胞核的母牛B的成熟卵细胞中,在电脉冲的刺激下相互融合,并通过培养形成早期胚胎,再将该胚胎移植到母牛C的子宫内继续培养,最后获得了成功。请回答:

①从根本上说,该实验成功的一个重要前提是母牛A的体细胞核中含有形成完整新个体所需的 ,最后由母牛C产下的牛犊的性别是 性。该实验中,杂合的细胞必须经电脉冲刺激才能相互融合,才能进行分裂,而在人工授精中,则需要对采集的精子进行 处理,才能使精子具有活力,才能完成受精作用。

②如果研究员们想快速获得较多与母牛A的性状相同的新个体,可在上述实验的基础上,采用 技术进行处理,然后再进行胚胎移植。如果他们想将人的一个胰岛素基因导入到母牛A的卵细胞中,那么在实验中必须使用到的工具酶是 和 ;如果该基因已成功导入细胞核中并定位在一条染色体上,则受精后形成的新个体达到性成熟并与一普通公牛交配,在它们产生的后代中,体细胞中含有人胰岛素基因的个体出现的概率为 ,原因是 。(2分)

40.(15分)下面是某校生物班同学在“生物技术实践”课中进行的实验,请回答:

(1)分离纯化土壤中细菌最常使用的接种方法是 和 两种。在接种过程中,对接种器械的灭菌方法是 。

(2)一同学在纯化土壤中细菌的实验中,发现其培养基上的菌落连成一片,最可能的原因是 ,应当怎样处理? (2分)。

(3)另一同学运用PCR技术,准备对分离得到的大肠杆菌一个DNA分子进行体外扩增。他往扩增仪中加入模板DNA、四种脱氧核苷酸,此外还应加入 和 。DNA体外扩增过程包括了三个连续的步骤分别是变性、 和 。

(4)还有同学将大肠杆菌破碎并提取得到大肠杆菌蛋白质,一同学利用琼脂糖凝胶电泳技术将得到的蛋白质进行分离,在电泳过程中,影响蛋白质迁移速度的因素包括蛋白质分子的 、 以及分子的形状等。而另一位同学则利用凝胶过滤法分离蛋白质(下图),他在操作中加样的正确顺序是 。待蛋白质接近色柱底端时,用试管连续收集流出液。先收集到的蛋白质与后收集到的蛋白质的区别是 。(2分)

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com