题目列表(包括答案和解析)

2.(24分)I.(14分)番茄(2n=24)的正常植株(A)对矮生植物(a)为显形,红果(B)对黄果(b)为显形,两对基因独立遗传。请回答下列问题:

(1)现有基因型AaBB与aaBb的番茄杂交,其后代的基因型有 种,

基因型的植株自交产生的矮生黄果植株比例最高,自交后代的表现型及比例为 。

(2)在雌性AA与雄性aa杂交中,若A基因在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离,产生的雌配子染色体数目为 ,这种情况下杂交后代的株高表现型可能是 。

(3)假设两种纯合突变体X和Y都是由控制株高的A基因突变产生的。检测突变基因转录的mRNA,发现X的第二个密码子中的第二个碱基由C变为U,Y在第二个密码子的第二个碱基前多了一个U。与正常植株相比, 突变体的株高变化可能更大,试从蛋白质水平分分析原因:

II.(10分)“苏丹红一号”色素是一种人造偶氮苯类化学制剂,在人体内可形成二苯胺,二苯胺具有强烈的致癌性,全球多数国家都禁止将其用于食品生产。科学家通过实验发现,“苏丹红一号”会导致鼠类患癌,它在人类肝细胞研究中也显示出可能致癌的特性。科研人员欲采用一定的技术手段探究苏丹红是否对人体有危害。请回答:

(1)根据所学的动物细胞工程知识,你认为采取下列哪种技术手段最合适:( )

A.动物细胞融合 B.动物细胞培养 C.胚胎移植 D.核移植

(2)肝炎病毒感染久治不愈也会使病毒DNA整合到肝细胞中,引发肝癌。“苏丹红一号”致癌与之相比,从变异角度看,二者的主要区别在于 。

(3)根据上述选择,请你设计一个实验来探究“苏丹红一号”是否对人体有危害。

材料准备:从医院妇产科获取所需要的人的胚胎组织、浓度为0.09%“苏丹红一号”试剂、高倍显微镜、培养瓶若干、配制好的培养液、剪刀、培养箱、所需要的酶。

实验原理:许多致畸、致癌物质加入动物细胞培养液后,培养细胞会发生 。根据 可以判定某种物质的毒性。

实验步骤:①将上述组织用剪刀剪碎,再用 使其分散成单个细胞。

②用已配制好的培养液配制一定浓度的 。装入培养瓶置于培养箱中一段时间。

③ ④

⑤一段时间后,分别从上述培养瓶中取样制作多个临时装片镜检。

分析及结论:如果 则证明“苏丹红一号”对人体有危害。

1.(Ⅰ)(15分)小麦育种专家李振声主要研究成果之一是将偃麦草与普遍小麦杂交,育成了具有相对稳定的抗病性、高产、稳产、优质的小麦新品种--小偃6号.小麦与偃麦草的杂交属于远缘杂交.远缘杂交的难题主要有三个:杂交不亲和、杂种不育和后代“疯狂分离”.

(1)普通小麦(六倍体)与偃麦草(二倍体)杂交所得的F1不育,其原因是 .要使其可育,可采取的方法是 .这样得到的可育后代是几倍体? .

(2)假设普通小麦与偃麦草杂交得到的F1可育但更象偃麦草,如果要选育出具有更多普通小麦性状的后代,下一步的办法是

(2)假设普通小麦与偃麦草杂交得到的F1可育但更象偃麦草,如果要选育出具有更多普通小麦性状的后代,下一步的办法是

.

(3)小麦与偃麦草属于不同的物种,这是在长期的自

然进化过程中形成的.我们可以运用现代生物进

化理论解释物种的形成(见右图).

1)请在下面填出右图中相应的生物学名词.

① ② ③

2) 现代生物进化理论核心是 , 阻

止了种群间的基因交流, 决定生物进化

的方向.

3)优质的小偃6号小麦新品种的培育成功,这是 .

A.自然选择的结果 B.人工选择的结果

C.生存斗争的结果 D.定向变异的结果

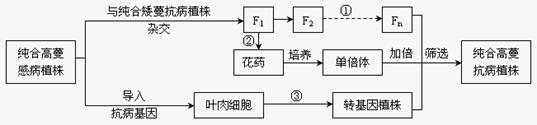

(16分)还有一些研究者为获得纯合高蔓抗病番茄植株,采用了下图所示的方法,图中

(16分)还有一些研究者为获得纯合高蔓抗病番茄植株,采用了下图所示的方法,图中

两对相对性状中高蔓对矮蔓为显性,感病对抗病为显性,两对性状独立遗传.据图分析,

(1)过程①的自交代数越多,纯合高蔓抗病植株比例

(1)过程①的自交代数越多,纯合高蔓抗病植株比例

会越来越 (高/低),若逐代筛选掉不符

合要求的植株,那么如果从杂交所得的F1杂合体

算起自交→淘汰→自交→淘汰……到第n代时,表

现型符合要求的植株中杂合子的比例为

(可以用字母表示),按这样的比例,自交

代后才能使纯合植株的比例达到95%以上.

(2)过程②可以取任一植株的适宜花药作培养材料,经过 形成愈伤组织和

继续发育成单倍体.再进行加倍处理,选取表现型符合条件的植株.

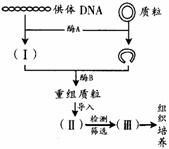

(3)过程③是直接通过基因工程导入某种基因来获得理想的基因型植株,其思路如右图所示.请问图中酶A是指 ,酶B是指 .

(4)研究者偶然发现,获得的纯合高蔓抗病植株的一些个体的果实中维生素c的含量显著高于其他植株.设计两个方案,检测这一性状是否能遗传;若能遗传,确定该性状的遗传方式是细胞质遗传还是细胞核遗传.

方案一:①:选取 ×♂维生素c含量正常个体

②:若子代中总有维生素c含量较高的个体出现.是否能确定该性状为稳定遗传.

③:若子代中没有出现维生素c含量较高的个体出现,是否确定不能遗传.

方案二:若已确定该性状为稳定遗传,则利用以下方案确定遗传方式:

第一步:选取♀ ×♂ 杂交.

第二步:测定子代果实中的维生素c含量.

第三步:再选取♀ ×♂ 杂交.

第四步:测定子代果实中的维生素c含量.

实验结果:如果

如果

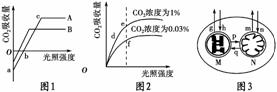

7.(2010·福建南安等三校联考)图1表示A、B两种植物光合作用效率随光照强度改变的变化曲线;图2表示将A植物放在不同浓度CO2环境条件下,光合效率受光照强度影响的变化曲线;图3代表阳生植物的一个叶肉细胞及其相关生理过程示意图。请据图回答:

(1)图1中,在c点时,叶绿体中ADP的移动方向是___________________________

________________________________________________________________________。

(2)图2中,de段的限制因子是________;e点与d点相比较,e点时叶肉细胞中C3的含量________(填“高”、“低”、“基本一致”);e点与f点相比较,e点时叶肉细胞中C3的含量________(填“高”、“低”、“基本一致”)。

(3)图3中,在光照强度较强时,叶绿体产生的氧气的去路有________(填字母)。光合作用的反应式是____________________________________________________________。

解析:在图1中b点时,光合速率和呼吸速率相等,二氧化碳的吸收量为0,在c点时,继续增加光强,二氧化碳的吸收量不再增加,此时光反应强,合成较多的ATP,而光反应的场所是在叶绿体类囊体的薄膜上,所以ADP的移动方向为从叶绿体的基质移向叶绿体类囊体的薄膜。在图2中de段随着光照强度的增加,CO2的吸收量增多,说明光合作用的速率增加,限制其增加的因素为光照强度。与d点相比e点时光照强度大,光反应强烈,产生的[H]和ATP多,所以C3的消耗多,C3的含量降低;e点时,CO2的浓度较f点高,CO2的固定量大,C3含量高。在光照较强时,光合作用增强,产生的氧气一部分进入线粒体,一部分扩散到周围环境中。

答案:(1)从叶绿体基质移向叶绿体类囊体的薄膜 (2)光照强度 低 高

(3)p、g CO2+H2O光能叶绿体 (CH2O)+O2

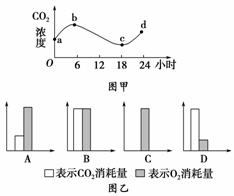

6.若图甲表示某地夏季一密闭大棚内一昼夜间CO2浓度的变化,而图乙表示棚内植株在b点时,消耗的CO2总量与消耗的O2总量之比(体积比),其中正确的是( )

解析:图甲ab段和cd段分别表示在凌晨0时至6时和晚上18时至24时,植物只进行呼吸作用;图甲中b点之后,大棚的CO2浓度开始下降,说明b点时棚内植株光合作用的强度等于呼吸作用的强度,即消耗的CO2总量与消耗的O2总量相等,其体积比为1∶1。

答案:B

5.(2010·舟山模拟)下列关于植物光合作用和细胞呼吸的叙述,正确的是( )

A.无氧和零下低温环境有利于水果的保鲜

B.CO2的固定过程发生在叶绿体中,C6H12O6分解成CO2的过程发生在线粒体中

C.光合作用过程中光能转变为化学能,细胞呼吸过程中化学能转变为热能和ATP

D.夏季连续阴天,大棚中白天适当增加光照,夜晚适当降低温度,可提高作物产量

解析:无氧条件下植物细胞无氧呼吸产生酒精对水果细胞有毒害作用,零下低温易引起细胞结冰,二者均不利水果的保鲜;C6H12O6在细胞质基质中分解产生丙酮酸,丙酮酸进入线粒体中进一步分解产生CO2和H2O;光合作用过程包括光反应和暗反应,可将光能转变为稳定的化学能,细胞呼吸过程是将有机物中稳定的化学能转变成ATP中不稳定的化学能和热能,故C项不确切;夏季连续阴雨天,限制光合作用的主要因素是光照,适当增加光照能够提高光合速率,夜间适当降低温度可降低呼吸速率,二者结合起来,可提高作物的产量。

答案:D

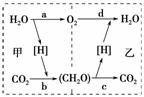

4.下图表示植物叶肉细胞的两个重要的生理过程中C、H、O的转化,下列有关叙述中不正确的是( )

A.a、c过程产生[H]时也产生ATP

B.甲、乙过程中的[H]转移途径相同

C.进行甲、乙过程的环境条件有差异

D.植物进行a过程也需要酶

解析:图中的a、b、c、d过程分别表示水的光解、CO2的固定和还原、有氧呼吸的第二阶段、有氧呼吸的第三阶段。水的光解产生[H],同时也产生ATP,产生ATP时,需要酶催化。甲、乙过程中的[H]转移途径分别是:叶绿体类囊体膜转移到叶绿体基质、线粒体基质转移到线粒体内膜,其环境条件有差异。

答案:B

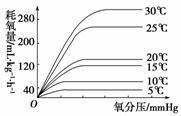

3.(常考易错题)下图为不同温度下金鱼的代谢率(耗氧量)与氧分压的关系图。据图不能得出的结论是( )

A.在一定范围内,代谢率随氧分压的升高而升高

B.25℃环境中金鱼的代谢率比15℃环境中的高

C.代谢率最大时的最低氧分压随温度的不同而不同

D.氧分压超过一定范围后,代谢率不再随氧分压的增加而增加

解析:由题图可知,在某一温度下随氧分压的升高代谢率(耗氧量)随之增加,但氧分压超过一定范围后代谢率不再增加。在5℃到30℃范围内,由于没有超过最适温度,在相同氧分压条件下,随温度的升高代谢率增加。而B选项中没有注明两种温度时的氧分压情况,所以无法比较。

答案:B

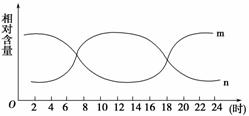

2.(能力题)如图是夏季晴朗的一天中,某绿色植物体内C3和C5两种化合物相对含量的变化曲线图,有人据图做出了如下分析和判断,其中正确的是( )

A.m表示C5,因为夜间叶绿体不能产生ATP和[H],C5因缺少ATP不能与CO2

结合而积累

B.在5-9时,光合作用的最大限制因子是温度,11-15时最大的限制因子是光照和CO2

C.16-20时两种物质含量变化的主要原因是环境因素的改变引起植物气孔开放和ATP、[H]生成减少

D.环境因素的变化引起植物呼吸作用增强产生较多的CO2是16-20时两种物质含量变化的主要原因

解析:本题属于难题。必须先读懂两条形态相似、变化相反曲线的意义,运用光合作用过程中物质、能量及影响因素等方面的规律审题,进行综合分析,才能正确做出选择。题干提示两条曲线是关于光合作用过程中,两种化合物相对含量的变化,因此,紧扣C3和C5相互转化的条件和因果关系是解题的出发点。

早上有光照后,光反应产生的ATP和[H]增多,C3被还原而减少,C5则增多;傍晚光照减弱,光反应产生的ATP和[H]减少,C3增多,C5则减少,所以m表示C3,n表示C5。CO2的固定不需要ATP,在5-9时,光合作用的最大限制因子是光照而不是温度,11-15时最大的限制因子不是光照,而是[CO2]。

答案:C

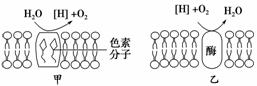

1.下图为植物的某个叶肉细胞中的两种膜结构以及发生的生化反应。下列有关叙述不正确的是( )

A.图甲、乙中的两种生物膜分别存在于叶绿体和线粒体中

B.图乙中的[H]主要来自于葡萄糖的分解

C.甲、乙两种生物膜除产生上述物质外,还均可产生ATP

D.影响甲、乙两种膜上生化反应的主要环境因素分别是光照和温度

解析:图甲中色素分子吸收光可将H2O光解产生[H]和O2,表明该生物膜为叶绿体类囊体薄膜,由图乙中[H]+O2形成H2O表明图乙为线粒体内膜,图乙中的[H]主要来自丙酮酸与H2O。

答案:B

①请指出“实验报告”中的3处错误:__________、__________、__________。

②请画出一个洋葱根尖细胞分裂中期的模式图。 (画4条染色体)

解析:图甲中由③分生区细胞形成①②④细胞的过程属于细胞分化的过程,四个区域细胞的形态不同的根本原因是基因的选择性表达。图乙是细胞分裂过程中DNA和mRNA的含量变化,要获得此结果,取材细胞应该是具有连续分裂能力的③分生区细胞。RNA聚合酶催化DNA转录形成mRNA,e时期形成细胞壁,需要大量的高尔基体。丙图中①表示分裂间期,染色体解开螺旋,呈细丝状,②表示分裂间期,细胞内部正在完成DNA分子的散乱分布于纺锤体中央和有关蛋白质的合成,③表示分裂期的前期,每一条染色体包含着两条并列的姐妹染色单体。诱变育种中诱变剂在细胞分裂间期DNA分子散乱分布于纺锤体中央时发挥作用。

实验中的三处错误分别是:①(二)染色、(三)漂洗,应漂洗后再进行染色;②染色用的0.01 g/mL的二苯胺溶液,染色剂应该用碱性染料龙胆紫或醋酸洋红;③直接盖上载玻片用拇指轻轻按压,应先盖上盖玻片,再在盖玻片上加一片载玻片,用拇指轻轻按压载玻片。在画洋葱根尖细胞分裂中期模式图时,注意以下几点:①染色体条数为偶数,具有同源染色体;②同源染色体不出现联会现象;③染色体的着丝点整齐地排列在细胞中央的赤道板上。

答案:(1)基因的选择性表达 不能 图甲②区细胞是伸长区细胞,细胞没有分裂能力 (2)RNA聚合酶 高尔基体 (3)间期和前期 b (4)细胞分裂间期在细胞周期中持续时间长,分裂期持续时间短 (5)①(二)染色、(三)漂洗 0.01 g/mL二苯胺溶液 直接盖上载玻片用拇指轻轻按压 ②如图

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com