题目列表(包括答案和解析)

4.[解析]:有一定联系的文化综合体就组成文化系统,文化系统所分布的地区就是文化区。

[答案]: B

3.[解析]:与人类生活和生产活动相关文化景观是物质文化景观。

[答案]: C

2.[解析]:文化景观是人们为了满足某种需要利用自然物质加以创造的,而自然景观是自然界原有的事物。

[答案]: B

1.[解析] :文化就是指人类社会创造出来的物质财富和精神财富的总和。

[答案]: D

30.结合图4-13-11和材料,回答问题。

图4-13-11

材料:不同地区的传统民居建筑各具特色。建筑设计风格不仅融入了地方的传统文化特色,而且许多建筑的结构设计也体现了对当地自然环境的适应。上面三种传统建筑都采用了用木桩或水泥柱将房屋架起来的方式,但它们的设计目的是不同的。

请结合你所学的地理知识,简要说明这样设计的原因。

考点13

29.读中世纪穆斯林统治的地区图4-13-10,回答问题:

图4-13-10

图4-13-10

(1)图中是 宗教的分布区,它的发源地在 。

(2)7世纪到13世纪是此宗教发展的辉煌时期,那时它扩散到 洲、 洲等地区。它的扩散形式以 扩散为主, 扩散为辅。此宗教的扩散与 的扩张相一致的。

(3)图中阴影区域内 (矿产)丰富,其储量和产量均占世界首位,主要输往 、 和 等地。这体现了自然资源的分布具有 的特点,以及此资源生产和消费的 。

(4)此宗教三大圣地之一的 ,也是 和 教的圣地,20世纪40年代以来,这一地区不断发生流血冲突事件的原因有:

。

27.读图4-13-8,回答问题。

长城是我国古代军事防御体系中最大的工程建筑,也是堪称世界奇迹的伟大工程之一。明长城西起嘉峪关,东至山海关,总长6350千米。明代长城不论建筑规模、体系、结构、设施完善和工程技术水平及质量方面都是空前绝后,可谓臻于完善。在建筑结构上由关隘、城墙、城台、烽火台四部分结合为防御工程体系。

图4-13-8

图4-13-8

(1)长城属于 文化景观,它的建筑规模、工程技术水平反映了我国古代的 (物质、精神)文化,当时建造它的功能是 。随着时代的变迁,现在人们又赋予长城更丰富的文化内涵,长城是民族精神的象征。因此,长城也反映出我国的 (物质、精神)文化。它的功能也发生了变化,现在长城已成为我国重要的 资源,试说明它的旅游价值 。

(2)万里长城这一中华大地雄伟壮观的文化景观,也是我国一条重要的自然和人文地理分界线,请分别说明:

人文分界线:

自然分界线:

28 .读图4-13-9,回答下列问题:

图4-13-9

(1)世界(东半球)四大文明发源地各是 洲的A. B. C. 和 洲的D. 。

(2)这些文明发源地的共同特点是创造了人类的物质文明。它们兴起的共同的自然条件有:

以 为主的地形、河流的 游以及适宜的气候环境等。

(3)从文化源地的类型来看,这里反映的是 源地的情况。

(4)四大文明发源地从空间范围的覆盖上,又可以说是四大 ,其共同的 文化景观是农田、灌溉渠道等。

(5).各文化区的形成在空间上的特点是

① ,② ,③ 。

(6)以文学要素为例,创造拚音文字的是 文明,创造楔形文字的是 文明,创造象形文字的是 文明和 文明。

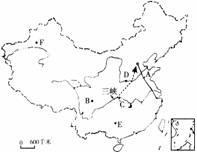

26.读 “中国古今著名水利工程分布图4-13-7” 回答下列问题。

图4-13-7

(1)填出下列水利工程在图中的字母代号:

都江堰( ) 京杭运河( ) 坎儿井( ) 葛州坝( ) 灵渠( ) 小浪底( )

(2)图中水利工程都是人类利用自然物质,在原始地表上创造出来的,因此都属于 ,其表现出的共同特性是 、 和 。

(3)简述下列古代水利工程的历史作用。

都江堰

大运河

灵渠

25.读“山西省一些老四合院示意图4-13-6”,我国山西省有一些老四合院民居,其房屋的屋脊由外面向内单面倾斜,用当地人的话说是“肥水不流外人田”,这句话反映出

图4-13-6

A.山西人以勤俭持家出名

B.山西的水资源较少,居民对水资源十分珍惜

C.山西人认为这样的结构坚固、美观

D.山西人对水有特殊的“风俗习惯”

读图4-13-5中两幅文化景观图,回答21-24题。

图4-13-5

21.甲乙景观差异形成的最主要因素是

A.地表形态 B.生产活动

C.气候条件 D.风俗习惯

22.两种文化景观所位于的地形区叙述正确的是

A.甲图位于我国的华北平原

B.乙图位于我国的内蒙古高原

C.甲图位于我国的云贵高原

D.乙图位于我国的黄土高原

23.两种文化景观所在地区的农作物叙述正确的是

A.甲处粮食作物以冬小麦为主

B.乙处的粮食作物以春小麦为主

C.甲景观处经济作物以棉花为主

D.乙景观处传统粮食作物以谷子为主

24.关于上述两种文化景观的叙述不正确的是

A.两种文化景观都是人们利用自然提供的物质,在原始地表上创造出来的

B.两种文化景观是以人类精神活动为主的景观

C.两种文化景观是为了满足需要,创造出来并附加在自然景观之上

D.自然对两种文化景观的影响,主要反映在功能形态上

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com