题目列表(包括答案和解析)

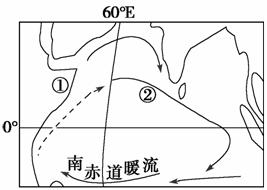

9.据图判断,①半岛东部沿海地区该季节的气候特点是( )

A.进入湿季,高温多雨

B.进入湿季,低温多雨

C.受东北信风影响,高温干燥

D.受寒流影响,高温干燥

(2010年广东佛山质检)读下图,完成7-8题。

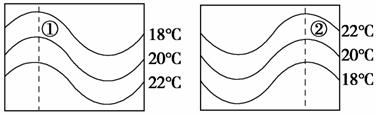

7.在图中的两幅海水等温线图中,虚线表示洋流,下列叙述中不正确的是( )

A.①是暖流,位于北半球

B.②是暖流,位于南半球

C.①②均向北流动

D.①位于大陆东岸,②位于大陆西岸

8.如果②洋流在大西洋中,有可能是( )

A.巴西暖流 B.本格拉寒流

C.东澳大利亚暖流 D.加那利寒流

解析:本组题主要考查洋流的分布及判读。第7题,由水温判断图中海域属副热带海域,①处等温线向低温处弯曲,属暖流,位于北半球,②处等温线向高温处弯曲,属寒流,位于南半球;①②均向北流;结合洋流分布可知,南半球寒流分布在大陆西岸,北半球暖流分布在大陆东岸。第8题,如果②在大西洋,应是本格拉寒流。

答案:7.B 8.B

(2010年长沙模拟)读“某季节大洋局部洋流分布示意图”,完成 9-10题。

9-10题。

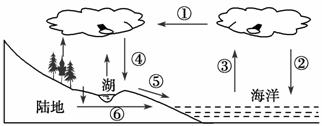

(2010年东北三省三校联考)读“水循环示意图”,完成4-6题。

4.下列实现图中①功能的是( )

A.长江 B.副热带高气压带

C.我国的夏季风 D.我国的冬季风

5.在水循环的各个环节中,我国的南水北调工程体现人类活动对下列哪个环节施加了影响( )

A.① B.④

C.⑤ D.⑥

6.关于水循环深刻而广泛地影响着全球地理环境的原因,叙述正确的是( )

①它是地球上最活跃的能量交换过程之一,能缓解不同纬度热量收支不平衡的矛盾

②它是地球上最活跃的物质循环过程之一,是联系海陆之间的主要纽带

③它是自然界最富动力作用的循环运动,但它不能塑造地表形态

④它对地表太阳能可起到传输作用,但不能起吸收和转化的作用

A.①② B.③④

C.②④ D.①④

解析:第4题,根据水循环示意图可知,①是水汽输送环节,我国的夏季风可以从海洋带来大量水汽。第5题,南水北调是改变地表水空间分布的工程措施。第6题,水循环是地球上最活跃的物质循环过程和能量交换过程。

答案:4.C 5.C 6.A

下图是某大河水系构成示意图,读图,回答1-3题。

1.图中所示水系形态多分布在( )

A.平原 B.高原

C.盆地 D.山地

2.图中所示水系分布地区的水循环类型多属于( )

A.海陆间循环 B.内陆循环

C.海上内循环 D.以上都不是

3.下列关于该水系干流水量特征的叙述正确的是( )

A.上游流量最小 B.中游流量最小

C.下游流量最小 D.下游流量最大

解析:第1题,图示区域水系呈环状从四周向中心流,可判断该地区为盆地。第2题,据图分析,图示区域为内流区,参与内陆循环。第3题,图中河流为内流河,河流最后消失,下游流量最小。

答案:1.C 2.B 3.C

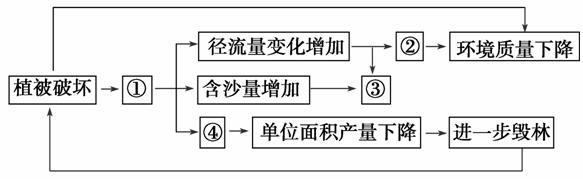

16.读下图,完成下列问题。

(1)将合适的字母填入图中空格内(每项限用一次)。

A.土地肥力下降 B.洪水灾害增多

C.河道淤塞加快 D.水土流失加剧

(2)一个地域的自然资源是一个________,一种资源的变化,将使其他资源及其环境发生变化。图中内容表明,生物资源的破坏会危及________资源和________资源。

(3)1998年长江洪水并未达到历史上最大流量,却创下多项洪涝灾害的历史纪录。结合所学知识,试分析其人为原因:

上游___________________________________________________;

中游___________________________________________________;

下游___________________________________________________。

(4)据以上分析,你认为人类在利用资源时需注意什么问题?

解析:本题考查地理环境“牵一发而动全身”这一基本原理的应用。植被破坏引发的直接后果是水土流失,水土流失会引起区域内气候、水文等其他要素的改变,进而导致区域生态环境的恶化,影响人们的生产和生活,形成恶性循环。长江流域的1998年洪灾从人为原因分析,主要在于上游地区的植被破坏、中游的围湖造田和下游的泄洪不畅。

答案:(1)①D ②B ③C ④A

(2)整体 水 土地

(3)乱砍滥伐森林,水土流失加剧 围湖造田,削弱了湖泊对干流的调节作用 占用沿岸河道种田建厂,使河流的排洪、泄洪能力下降

(4)人类对资源的利用,必须预先就其对环境及资源整体可能产生的影响作出全面的评估,综合衡量,防止和减小人类开发可能造成的破坏,并促使环境及各种资源正常发展。

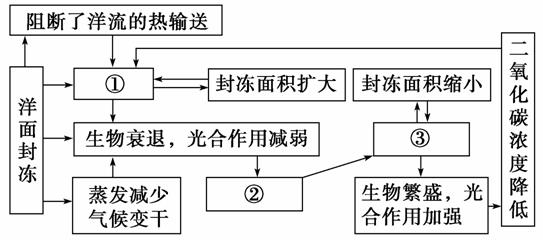

洋面封冻产生的效应叫做洋面封冻效应,下图是“洋面封冻效应与水、气候、生物相互作用关系示意图”,读图完成13-15题。

13.根据图中各项内容之间的相互关系,数字①②③所代表的内容分别是( )

A.气候变暖、温室作用加强、气候变暖

B.气候变冷、温室作用减弱、气候变冷

C.气候变暖、温室作用减弱、气候变冷

D.气候变冷、温室作用加强、气候变暖

14.图中由“二氧化碳浓度降低”导致①的过程中,体现出的地理原理是( )

A.大气对地面辐射的吸收作用减弱

B.大气对太阳辐射的散射作用增强

C.氟氯烃对臭氧的破坏作用加强

D.大气的温室效应增强

15.图中各项内容之间相互作用、相互影响,形成一种动态的平衡关系,若其中某一环节遭到破坏,就会导致这种平衡关系的失常。目前,这种平衡关系失常对人类产生的危害最有可能的是( )

A.引起海平面下降

B.腐蚀建筑物

C.导致世界各国家经济结构的变化

D.皮肤癌患者增多

解析:地球的自然地理环境是一个整体,各个组成要素之间相互影响、相互制约,共同构成了自然地理环境的整体性。洋面封冻阻断了洋流的热量输送,减少了海洋水汽蒸发,使气候向冷干方向发展,封冻面积就会继续扩大,形成一个循环圈;气候向冷干方向发展会使生物数量减少,光合作用减弱,对二氧化碳的吸收也相应减弱;这样就会使二氧化碳的浓度升高,温室作用加强,气候变暖,生物繁盛,光合作用加强,二氧化碳浓度就会降低,又导致气温下降,洋面封冻面积就会继续扩大,这又是一个循环圈。图中各项内容之间相互作用、相互影响,形成了一种动态的平衡关系,若其中某一环节遭到破坏,就会导致这种平衡关系的失常。目前,我们正处在这种平衡关系时常形成的全球变暖状态,对人类产生的危害可能是使全球各地干湿状况发生变化,导致世界各国经济结构的变化。

答案:13.D 14.A 15.C

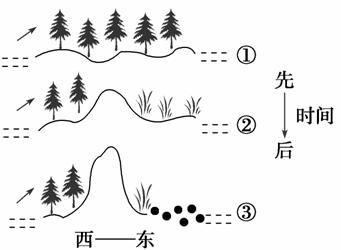

(2010年浙江省金丽衢十二校联考)读某大陆海岸变迁示意图,回答11-12题。

11.引起图中地表景观变化的根本因素是( )

A.大气环流 B.地表形态变化

C.海陆变迁 D.人类活动

12.图示地理环境的演化过程主要体现了( )

A.地理环境的整体性 B.地理环境的差异性

C.地理环境的稳定性 D.地理环境的复杂性

解析:由图示的演变过程可以看出,该地的大气环流形式没有变化,海陆分布状况没有发生变化,但地表形态发生了明显的变化,由于地形的隆起,使该地出现了迎风坡与背风坡的差异,从而导致该地植被发生了明显的改变,这个过程体现了地理环境的整体性。

答案:11.B 12.A

10.古生代的石炭-二叠纪是地质历史上最重要的成煤时代,可以推知当时环境特点为( )

A.气候干燥、冷热多变 B.藻类植物繁盛

C.全球气候分带明显 D.气候湿润、森林密布

解析:选D。石炭-二叠纪时大量孢子植物繁殖发展,如鳞木、芦木、封印木、大羽羊齿等,并形成万木参天、森林密布的地理环境。

读下图,完成8-9题。

8.图中方框分别表示:①大气温度变化幅度减小 ②降水增加 ③空气湿度增大 ④地面植被覆盖率增加。图中方框a、b、c、d对应的数码排序正确的是( )

A.②①④③ B.③②①④

C.①④②③ D.①③④②

解析:选D。根据图中各框之间的关系可知,土壤热容量增大可使大气温度变化幅度减小;地面蒸发增多会使空气湿度增大;蒸腾作用增强会使空气湿度增大,同时也会使降水量增加;降水量的增加会使地面植被覆盖率增加。

9.框图反映的主题是( )

A.农业生产的地域性 B.地理环境的差异性

C.地理环境的整体性 D.自然界的水循环

解析:选C。该图体现了自然地理环境各要素之间的相互影响和联系,即地理环境的整体性。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com