题目列表(包括答案和解析)

示意图。读图,回答6-7题。

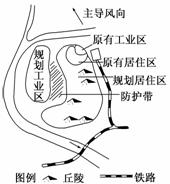

6.该方案突出优点是规划中的 ( )

A.居住区紧靠旧城、临近铁路

B.居住区环境好、建筑工程量小

C.工业区靠近水源、铁路交通方便

D.工业区地势平坦、位于主导风下风向

解析:从图中可以看出规划工业区地形平坦且位于盛行风的下风向,有防护带与居住区隔开,对居住区污染小,故选项D正确。居住区临近铁路,噪声污染较大。居住区位于丘陵地区,建筑工程量较大。

答案:D

7.适合布局在防护带的是 ( )

A.停车场、日用品仓库 B.幼儿园、日用品仓库

C.幼儿园、医院 D.医院、停车场

解析:防护带适合布局停车场、日用品仓库、消防车库等少数人使用的、非长期停留的建筑。

答案:A

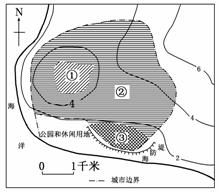

(2010·北京东城区检测)下图为欧洲西部某沿海城镇功能分区图,图中的实线为等高线(单位:米),海防堤是为应对海平面上升1米而设计的。据此回答3-5题。

3.从服务功能、环境保护等角度考虑,图中①②③功能分区最合理的是 ( )

A.①住宅区、②工业区、③商业区

B.①工业区、②住宅区、③商业区

C.①商业区、②住宅区、③工业区

D.①住宅区、②商业区、③工业区

解析:①位于市中心,人流量、车流量较大,因此适合发展为商业区;②位于市中心的外围,既便于购物,也便于上下班,适合发展为住宅区,其所占面积在功能区中最大;③位于沿海地区,也位于与盛行风向垂直的郊外,对城市环境影响不大,可以发展为工业区。

答案:C

4.图中 ( )

A.②区的东西宽度最大为4千米

B.①区与③区的最小高差约为2米

C.城市地势北高南低

D.海防堤的主要作用是抵御台风袭击

解析:根据图中的等高线可知,①周围存在一闭合的等高线,其最高海拔范围为4-6米,③地海拔为0-2米,故两地的高差应介于2-6米之间,最小高差约为2米。

答案:B

5.该城市居民担心海平面上升带来不良影响。引起全球海平面上升的原因可能是( )

A.长时间的降水 B.地势低平,排水不畅

C.板块运动使陆地下沉 D.气候变暖,极冰融化

解析:由于全球气候变暖,南北两极的冰川融化,再加上海水受热膨胀,导致海平面上升;该地海拔较低,易被上升的海水淹没。

答案:D

答案:D

(2009·重庆高考) 右图是某城镇用地布局规划方案

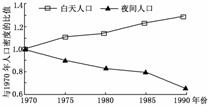

(2009·安徽高考)下图为“某特大城市中心商务区白天人口与夜间人口密度变化图”。白天人口主要指工作人口,夜间人口主要指居住人口。完成1-2题。

1.中心商务区白天人口与夜间人口密度的变化直接反映 ( )

A.中心商务区地价高于工业区

B.中心商务区工业用地减少

C.住宅区与中心商务区分离

D.工业区与中心商务区分离

解析:从图中可以看出1970-1990年之间中心商务区白天人口和夜间人口变化越来越大,即人们白天到中心商务区工作,夜间休息到住宅区,体现出住宅区和中心商务区分离,故选项C正确。

答案:C

2.中心商务区白天人口与夜间人口密度变化的必备条件是 ( )

A.城市服务等级提高 B.城市交通条件改善

C.城市流动人口增加 D.城市生态环境优化

解析:中心商务区白天人口与夜间人口密度变化反映出住宅区与中心商务区分离,住宅区和中心商务区分离的必备条件是城市交通条件改善,只有城市交通条件改善,才能使人们上下班更为便捷。

答案:B

[课时作业]

20. (1)三角洲地区地势平坦;属亚热带季风气候;河网密布,淡水充足,水运便利

(2)区位优势:港区具备水深的条件,距国际航线近;岛屿众多,港区发展预留空间大;腹地纵深广阔(从水域、陆域条件作答)。

影响:促进上海形成以航运功能为支撑的贸易中心;增强上海的集聚辐射能力,推动长江三角洲区域经济的发展。

(3)乳畜业、园艺业、生态农业、旅游业、高科技产业。

(4)答法1:①转变经济增长方式,提高质量和效益;②加快产业升级,大力发展新兴工业和第三产业;③积极参与国际分工合作和竞争,继续成为带动全国经济社会发展的龙头和我国参与经济全球化的主体区域。

答法2:①充分发挥沿海的地理优势,积极参与国际分工合作和竞争;②大力发展第三产业。③充分发挥技术创新优势,加强传统工业基地的技术改造,大力发展高新技术产业。

[解析]本大题要结合热点知识综合分析。

19. (1)褶皱背向(2)流水侵蚀

(3)①②②③(4)BA(5)增加滑坡、泥石流(6)ABD

[解析]解答该题主要是进行地质构造的判读,首先判断出这是褶皱,A为背斜,B为向斜。该处地表形态从图中可以看出是流水侵蚀作用形成的。对沉积岩的判断,从形成的层状结构特点可以看出。对①②两处岩石,因②处位于向斜内部受挤压,岩性坚硬;花岗岩是岩浆侵入地壳内部生成,从图中可看出③处是岩浆侵入处。向斜构造是储水构造区,背斜是储油构造区。山区的植被破坏易造成水土流失等地质灾害。黄土高原地表形态的形成,主要是因该地土质疏松,植被少和暴雨侵蚀。

17. C18. A[解析]据图可知:该地区的岩层至少三次出现断层,由此推测可能发生过数次地壳活动而引发地震;科学家可通过对岩层的观察了解并预测以后地震频次。

15. B16. D[解析]第15题,图中①表示固结成岩作用,②表示风化作用,③表示侵蚀作用,④表示搬运作用,⑤表示堆积作用。第16题,形成太湖平原的主要外力作用是流水堆积作用。

14. B[解析]风向应该相反。

12. A13. B[解析]第12题,蒙古高原气候干旱,风力作用强烈,由于风力侵蚀作用导致岩石裸露,形成裸岩荒漠,故a表示风力侵蚀作用;在偏北风作用下,蒙古高原的颗粒物质被搬运到现在黄土高原位置,形成了黄土高原,故b表示风力搬运作用;黄土高原物质被黄河、海河等搬运到华北平原,故c表示流水搬运作用;河流带来的泥沙沉积形成华北平原,故d表示流水沉积作用。第13题,在流水搬运过程中,导致黄土高原的水土流失,暴雨还可以在山区形成泥石流灾害。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com