题目列表(包括答案和解析)

17.小流域的综合治理

小流域综合治理的意义:小流域相当于坳沟(又称干沟)或河沟的沟道流域。沟道小流域可作为一个完整的地域单元,从泥沙的产生到输水、输沙,均在小流域内完成。因此对小流域进行自然条件的改造和自然资源的综合开发利用,不仅便于合理安排小流域内的农、林、牧业生产用地和统一管理,而且可以利用小流域综合治理的经验,进行大、中流域或以县为单位的大面积流域治理,推动整个黄土高原的水土保持和脱贫致富。

小流域综合治理的主要方法:小流域综合治理的重点是保持水土,开发利用水土资源,建立有机、高效的农林牧业生产体系。在小流域综合治理中,工程措施、生物措施和农业技术措施三者并用,有机结合,效益互补;工程见效快,工程养林草;林草治根本,林草固工程;提高土地生产率,农业技术是关键。

[思想方法]

16.黄土高原水土流失的治理

黄土高原水土流失发生的原因、危害及治理要与南方低山丘陵区水土流失的治理进行比较。 黄土高原水土流失的形成:自然原因有黄土疏松易侵蚀和崩塌;降水集中在夏季,且多暴雨;植被稀疏,侵蚀作用较强。人为原因有植被的破坏;不合理的耕作制度;露天采矿,形成水土流失新的物源和触发机制。产生的危害:造成河道淤积,黄河下游形成“地上河”。降低土地生产力,造成环境恶化,使得黄土高原生态系统十分脆弱,抵抗自然灾害的能力降低。

治理黄土高原水土流失的措施包括水土保持和综合治理。水土保持的原则:调整土地利用结构与布局,治理和开发相结合。基本措施有:压缩农业用地,采用现代农业技术,建设旱涝保收、高产稳产的基本农田。扩大林、草种植面积。保护和改善天然草场,规定合理的载畜量。露天采矿,及时回填复垦。目的:改善环境,提高植被的覆盖率,防止水土流失。小流域综合治理的重点:保持水土,建立高效的农林牧业生产体系。意义:水土保持,脱贫致富。措施: 工程、生物和农业技术等措施并用,有机结合,效益互补。

15.东北土地资源的优势,不仅表现在数量上,还表现在质量上。东北区土壤类型虽然复杂,但有共同特征:有机质或腐殖质丰富,具有深厚的暗色表土层,土壤肥沃。广大平原区是著名的草甸草原黑土带,中东部发育的黑土,西部发育的黑钙土,有机质或腐殖质层均较厚,土壤极为肥沃。

森林资源优势:一是全国最大的林区;二是全国最主要的采伐基地;三是宜林地区广;四是森林树种丰富。

黑土主要是在半湿润地区草原化草甸植被下发育的、具有深厚的腐殖质积累和淋溶过程的土壤。分布在起伏的漫川满岗,母质为黄土状粘土沉积物。黑土地区年平均温度0-6.7 ℃,降水量500-600毫米,土壤冻结深度在1.1-2.0米,冻结期长达4个月以上。黑土区的自然植被为草原化草甸。黑土主要分布在松嫩平原和三江平原,黑土的黑土层深厚,厚度一般为30-70厘米,厚者达100厘米以上。黑土疏松多孔,富含腐殖质,土壤肥沃,是世界上最好的土壤之一。黑土因盛产粮豆而驰名中外,是我国北方重要的粮、油、经济作物的生产基地,也是我国“玉米带”的主要土壤。

湿地是地球上富有生物多样性、多功能的生态系统,可分为自然湿地和人工湿地。前者包括沼泽、泥炭地、湖泊、河流、海滩和盐沼,后者是稻田、水库和池塘。湿地有两个特点。一是科学研究越来越表明它的重要。湿地是地球上生物多样性以及生产力较高的生态系统,它在调节气候、蓄洪防洪、促淤造陆、降解污染等方面有其特别的功能,人们称之为“地球之肾”。湿地还向人类提供大量的粮食、肉类、水产、药材、能源、水源、工业原料,以及所特有的鹤类、类等大型水禽和湖泊海洋风光所具有的美学源泉。再有一个特点是,当人们还未认识这些之前,却把湿地看作“荒”,看作“不毛之地”,是开发的首要对象。而且开发规模和速度与保护湿地的必要性相悖而行。所以说,这是当前环保的焦点之一。

旱涝、盐碱和风沙是黄淮海平原农业发展的三大障碍。我国是旱涝灾害较多的国家,黄淮海平原尤为突出。旱灾是一种累积性的渐变灾害,一般由两个以上季节性干旱或季节性连旱组成;涝灾主要由暴雨引起,带有突发性,因而造成的经济损失往往更为严重。

降水季节分配不匀和年际变化大,是致灾的主要原因,地形条件和水利设施则是成灾大小的决定因素。暴雨强度大和次数多是洪涝灾害的主要原因,而干旱年往往全年无暴雨出现。农作物因降水量不能满足作物正常生长发育对水分的最低需求,就会出现减产。

黄淮海平原的盐碱地是在气候、地形、水文、地质等自然因素和人为因素的综合影响下形成的。土壤中的盐分来源于岩石矿物风化,在随水运动的过程中,使土壤母质及地下水中都含有一定盐分。当水盐汇集于土体即产生积盐,水盐从土体中排出则发生脱盐。盐碱地的形成是土体积盐与脱盐相互作用的结果。黄淮海平原盐碱地的分布面积较广,在冲积平原上,盐碱地多呈斑块状分布,土壤盐分含量稍低,但表聚性强,干湿季节变化明显,盐分组成比较复杂,除氯化物、硫酸盐以外,局部还含有苏打。在滨海平原上的盐碱地,分布集中而连片,土壤含盐量较高,且表土与底土含盐量相差不大,盐分组成以氯化物为主。

14.山区农业资源的开发

我国是一个多山的国家,山地面积占国土面积的三分之二,因此,我国自然资源的开发、国民经济的发展、农业现代化的实现,在很大程度上取决于山区建设的进度。本单元以我国南方低山丘陵区为例,分析山区农业资源的开发和利用,从总体上看,其内容包括两个主要方面:一是我国南方低山丘陵区的地理特征;二是这一地区农业资源开发的对策及保护措施。要突破重点和难点,就必须认识山区两个显著的自然特征:一是垂直地带性,二是生态系统的脆弱性。山区资源的开发必须因地制宜,建立立体农业体系和优势资源的系列开发,从表面上看这两个方面都体现出对自然资源的合理利用,从深层次看是一个调整南方农业结构的问题。

农业资源的优势与问题

|

农业资源 |

气候资源 |

生物资源 |

土地资源 |

水资源 |

|

优 势 |

光、热、水资源丰富,且大部分地区配合较好 |

品种丰富,生长快,更新能力强,有较高的产品产出能力 |

类型多样,垂直分异明显,有利于农业的分层立体布局 |

江河众多,水资源丰富,有利于灌溉和发电 |

|

问 题 |

季风活动不稳定,春季低温阴雨,盛夏伏旱等气象灾害多发 |

利用品种单一,经营粗放,没有发挥潜力,把资源优势转化为经济效益 |

一是利用不当引起严重的水土流失,二是大面积的红壤需要改良 |

流水侵蚀作用强烈,因而地形复杂,增加了开发利用的难度 |

|

措 施 |

调整农作物种植顺序、发展水利、建设防护林体系 |

因地制宜发展多种经营 |

合理开垦,保护植被,改良红壤 |

因地制宜发展小水电和水利工程 |

走立体农业的道路

|

自然、人文条件 |

建立立体农业体系的必要性 |

|

|

地形条件 |

山地与平原的比例为4:1 |

立体农业按照农、林作物的生态适应性因地制宜安排相应品种,有利于发挥山地的土地生产潜力 |

|

人多地少的矛盾 |

人口密度大,人均耕地少 |

有利于缓解人多地少的矛盾,增加农民收入 |

|

生态环境 |

生态系统脆弱 |

立体农业多层次布局农、林、牧各业,有利于改善环境,建立良好的生态循环 |

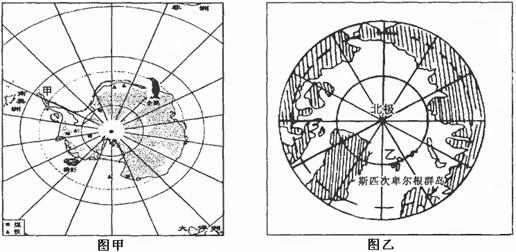

24.(1)煤炭 煤炭为地质时期的森林转化而成;南极洲现在的位置不能生长森林;南极大陆是由较低纬度漂移至现今位置的。(2)南极 南极地区以大陆为主,北极地区以海洋为主;南极地区海拔高于北极地区;南极地区寒流环绕,北极周边受北大西洋暖流的影响大;南极地区冰川覆盖较北极地区面积大;南极地区极夜天数多于北极地区。(3)原始的自然 长城站 黄河站

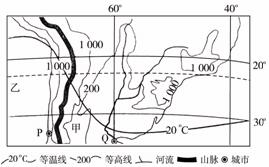

23.(1)原因:受寒流的影响和山地影响,气温较低,等温线向低纬弯曲。?

(2)P地夏季受副热带高压控制,炎热少雨;冬季受西风控制温和多雨。Q地受海陆热力作用的影响,冬季温和少雨,夏季高温多雨。

(3)要通过高大的安第斯山,高差大;地形地质条件复杂。

(4)B

(5)流水的侵蚀作用形成,岩性上硬下软。适当距离仰视。

(6)气候温暖;地势平坦开阔;地下水丰富;草原广阔,草类茂盛;地广人稀;土地的租金低;机械化水平高;交通便利,市场广阔。

(7)夏季降水偏多,易产生洪涝灾害。冬季气温偏高,可能产生暖冬现象。

22.(1)M河流水量季节变化较大,N河流水量全年比较平稳。因为M河水量主要来自干、湿季分明的热带草原气候区,N河流域靠近赤道,全年降水比较均匀,水量稳定。(2)a岛屿受西风带和副热带高气压交替控制,冬季,在湿润的西风气流控制下,降水量较大,夏季,受副热带高气压下沉气流控制,炎热干燥。(3)不同 甲大部分地区终年受副高或信风带控制,形成热带沙漠气候;(1分)乙地区终年受赤道低气压带控制,属热带雨林气候。(4)棉花 光热充足,土壤肥沃,灌溉水源便利(5)岛屿是山地地形,东北部为来自大西洋湿润气流的东北信风迎风坡,多地形雨,降水丰沛;西南部为东北信风的背风坡,降水相对较少。(6)利比亚、埃及、墨西哥、委内瑞拉

21.(1)A科威特 B阿联酋 C卡塔尔 D沙特阿拉伯 E伊拉克(2)霍尔木兹海峡-曼德海峡-直布罗陀海峡-英吉利海峡(3)①人口增长慢,劳动力不足;②生活水平提高,社会福利条件好,本国人多不愿从事劳动力、低收入工作;③石油工业的发展,对劳动力的需求增多,提供更多的就业机会;④对务工人员来说,石油工业收入高,吸引力大;⑤有国家移民政策的支持;⑥发展中国家人口增长快,剩余劳动力多,劳务输出量大。(4)①西亚石油资源丰富,接近原料产地;②输油管道多,方便原油运输;③海运便利,方便成品油运输;④邻近欧洲,(接近消费市场)成品油市场广阔;⑤地土租金低,降低成本。

24.图甲,乙分别为南极地区和北极地区图。读图回答下列问题:

(1)南极大陆分布有 资源,其作为大陆漂移学说的有力证据,试说明理由。

(2)南、北两极地区相比,年均温更低的是 地区,分析其原因。

(3)两极地区之所以成为科学研究的宝地是因为其具有 环境。我国建在两极地区的科考站甲、乙分别是 、 。

专题训练答案:

1--5 DBBCB 6--10 DBCBB 11--15 DDBAB 16--20 DCACB

23.读图,回答下列问题。

(1)分析20 ℃等温线西半段走向形成的原因。

(2)P、Q两城市都位于沿海,但气候差异很大,请分析形成的原因。

(3)修建连接P、Q两城市之间的铁路时可能遇到哪些困难?

(4)该铁路的长度最接近( )

A.500千米 B.1 000千米 C.2 000千米 D.3 000千米

(5)图示河流水量大、落差大,多瀑布,分析瀑布的形成原因以及观赏瀑布的要求。

(6)分析甲所在地区发展农业生产的有利条件。

(7)据中国中央气象台预测,某年乙海域比正常年份水温将升高2-3摄氏度,这对我国北方气候将产生怎样的影响?

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com