题目列表(包括答案和解析)

(二)双项选择题(每小题5分,共20分)

绿洲的发生、发展和演变,完全与水源有关。有水是绿洲,无水变沙漠。据此回答12-13题。

12.下列有关绿洲形成条件的叙述,正确的是( )

A.绿洲水源只有坎儿井和水窖两种形式

B.绿洲多分布在山前洪积、冲积扇和冲积平原上

C.绿洲的土壤积水、保肥能力较差

D.绿洲地区土壤肥沃,灌溉便利,往往是沙漠地区农牧业发达的地方

13.有关荒漠和荒漠化的说法,正确的是( )

A.全世界的荒漠都属于荒漠化土地

B.我国荒漠化最严重的是西北内陆地区

C.荒漠都是由自然原因形成的

D.荒漠化不同于沙漠

据新华社2009年10月27日报道:国家发展改革委员会副主任解振华说,“十一五”以来,中国单位GDP能耗已累计降低了13%以上。经过不懈艰苦努力,到2010年底,完成“十一五”期间GDP能耗降低20%的约束性指标有望实现。据此回答10-11题。

10.我国政府采取多种措施促进单位GDP能耗降低的直接原因是( )

①自然资源种类多、总量大、类型齐全 ②能源资源相对短缺 ③人口基数过大,新增人口数量仍较多 ④以生物多样性减少为特征的生态破坏加剧

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

11.我国各行各业节能降耗运动的大力开展,充分体现了我国可持续发展战略中的( )

A.人口战略 B.资源战略

C.环境战略 D.稳定战略

新华网北京2008年10月17日电:国家发展和改革委员会副主任解振华17日在北京举行的“2008中国北京国际节能环保展览会暨高层论坛”开幕式上表示,近两年,我国节能减排工作取得明显成效。但从总体来看,实现“十一五”节能减排目标面临的形势仍然十分严峻,任务相当艰巨。据此回答8-9题。

8.实现节能减排的重要措施是发展“循环经济”,下列关于“循环经济”的叙述,错误的是( )

A.发展“循环经济”是转变经济增长方式的唯一途径

B.发展“循环经济”是我国实施可持续发展战略的必然选择

C.“循环经济”发展模式既能增加就业机会,促进经济发展,又能降低环境污染

D.实现经济增长方式的根本转变,其中包括加快发展“循环经济”

9.实现“十一五”节能减排目标面临形势仍然十分严峻的原因是( )

①我国人口数量增长快 ②我国资源生产量过大 ③工业生产效率较低 ④污染处理的技术和资金难以满足需要 ⑤我国经济增长快,能源投入量大

A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.②④⑤

上海国际车展上,展出的新能源车型和清洁能源车型比以往任何一届都多。据此回答6-7题。

6.若新能源车被广泛使用,将产生的积极影响是( )

A.缓解城市交通压力 B.减轻大气污染

C.促进经济快速发展 D.提高能源利用率

7.若现阶段大量使用清洁能源乙醇作为汽车燃料,将会产生的影响是( )

A.缓解土地荒漠化 B.加剧粮食供应紧张局面

C.减轻耕地压力 D.增加二氧化碳排放量

5.按照可持续发展观的要求,发展循环经济走可持续发展道路,建设资源节约型社会,可以解决的两大难题是( )

①人口膨胀 ②生态恶化 ③资源超常规利用 ④经济超常规增长

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

(一)单项选择题(每小题4分,共44分)

1. 2010年11月30日是我国第六次人口普查的开始日,这也是2010年的工作重点之一。下列有关我国人口及人口战略的说法,正确的是( )

A.我国人口老龄化速度快,程度高

B.人口老龄化是人口出生率下降的表现之一

C.人均资源占有量少与我国资源分布不均衡有关

D.普及九年义务教育可完全消除文盲半文盲

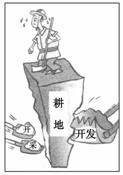

2.下图反映的问题是我国面临的严重问题之一。导致图示问题的原因最可能是( )

①土地退化 ②矿产资源开采 ③城镇建设 ④人口增多

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

循环经济和知识经济是21世纪发展的两大新亮点,目前发展循环经济是我国实施可持续发展战略最重要和最现实的选择。据此回答3-4题。

3.传统经济的发展模式是( )

A.先污染,后治理

B.经济发展和环境治理同步进行

C.认识环境本身所具有的价值并注意保护

D.注重环境保护,实现人类与环境的统一

4.当前,影响我国发展循环经济,实现可持续发展的最大障碍是( )

A.缺乏优惠的环境政策

B.长期存在的资源短缺

C.庞大的人口数量和较低的人口素质

D.严重的环境问题和生态破坏

16.(1)从赤道向两极和从沿海向内陆的 热带 亚热带 暖温带 中温带

(2)较弱 300-450 增强

(3)半干旱 一年一熟

(4)存在的问题:①降水量少(或半干旱区),降水季节分配不均(或年际变化大),气象灾害对农业影响大;②过度垦殖,土地贫瘠,土壤侵蚀强度大(或水土流失严重);③耕作不合理,土地收益低,土地生产力低,土地利用不合理(或土地利用向恶性发展);④人口增长快,人均耕地减少;⑤农业结构单一,农业生产水平低。

协调措施:①改善生态环境,退耕还(林)草;②治理水土流失;③提高农业技术水平,提高土地生产力;④调整农业结构;⑤政府支持;⑥控制人口增长,提高人口素质;⑦控制放牧;⑧(适当)移民,缓解环境压力。

15.(1)生态破坏、水土流失及滑坡和泥石流等。

(2)退耕还林,建立自然保护区,保护和扩大植被;因地制宜地发展林业、旅游业等。

14.AD

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com