题目列表(包括答案和解析)

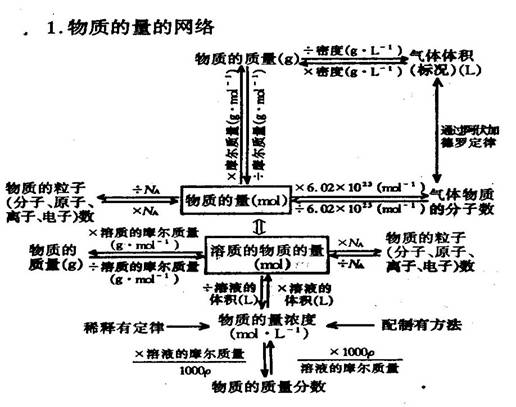

1、 物质的量的网络

原理:

|

能引起误差的一些操作 |

误差因素 |

S/g |

|

试管接触烧杯壁 |

温度高 |

偏大 |

|

试管内溶剂高出烧杯内的水面 |

温度低 |

偏小 |

|

温度计插在水浴之中 |

温度偏低 |

偏小 |

|

溶解时间过短 |

溶质m小 |

偏小 |

|

溶解过程没有搅拌 |

溶质m小 |

偏小 |

|

将少量固体倒入蒸发皿内 |

溶质m大 |

偏大 |

|

晶体未在干燥器内冷却 |

溶质m大 |

偏大 |

|

仰视温度计刻度 |

温度偏低 |

偏大 |

|

俯视温度计刻度 |

温度偏高 |

偏小 |

☆例题精析

[例1] 研究某一化学反应的实验装置如下图所示:

A-F属于下列物质中的六种物质:浓硫酸、浓盐酸、浓氨水、稀硫酸、稀盐酸、稀氟水、水、锌粒、铜片、食盐、高锰酸钾、氯化钙、氧化钙、四氧化三铁、氧化铁、氧化铜、氢气、二氧化碳、二氧化氮、一氧化碳、氯气、氯化氢、氨气、氮气、氧气。

A-F属于下列物质中的六种物质:浓硫酸、浓盐酸、浓氨水、稀硫酸、稀盐酸、稀氟水、水、锌粒、铜片、食盐、高锰酸钾、氯化钙、氧化钙、四氧化三铁、氧化铁、氧化铜、氢气、二氧化碳、二氧化氮、一氧化碳、氯气、氯化氢、氨气、氮气、氧气。

实验现象;(1)D物质由黑色变为红色(2)无水硫酸铜粉末放入无色透明的E中得到蓝色溶液(3)点燃的镁条伸入无色无味的F中.镁条表面生成一种灰黄色固体物质。将该发黄色物质放入水中,有气体放出,该气体具有刺激性气味。并能使润湿的红色石蕊试纸变蓝。通过分析回答:

l、写出A-F的物质名称: A ,B ,C ,D ,E ,F 。

2、写出有关的化学方程式:

A与B ;C与D ;

E与无水硫酸铜 ;

F与Mg ;

F与Mg的反应产物与水 。

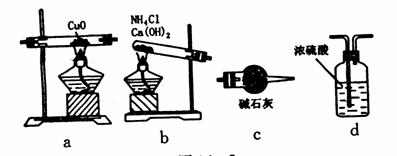

[例2]实验室用NH3还原CuO的方法测定铜的近似相对原子质量,反应的化学方程式为:2NH3+3CuO=N2+3Cu+3H2O ,试回答:

(1)如果选用测定反应物CuO 和生成物H2O 的质量时,请用下列仪器设计一个简单的实验方案。

(1)如果选用测定反应物CuO 和生成物H2O 的质量时,请用下列仪器设计一个简单的实验方案。

①仪器的连接顺序(用字母编号表示,仪器可重复使用)___________________________________________, d中浓硫酸的作用是_______________________________________ 、_________________________。实验完毕时观察到a 中的现象是_________________________________.

②列出计算铜的相对原子质量的表达式____________________________

③下列情况可使测定结果偏大的是: ( )

a CuO 未全部被还原为铜 b CuO 受潮 c CuO 中混有Cu

(2)如果仍采用上述仪器装置,其它方案可选用测定的物理量有______________.

A m(Cu ) 和m (CuO ) B m(N2)和m(H2O )

C m(Cu)和m (H2O ) D m(NH3) 和m(CuO)

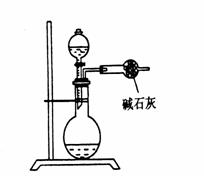

[例3]为测定工业纯碱中的Na2CO3 的质量分数(含少量NaCl),某学生设计的实验装置如图所示:

[例3]为测定工业纯碱中的Na2CO3 的质量分数(含少量NaCl),某学生设计的实验装置如图所示:

(1)准确称取盛有碱石灰的干燥管的质量(设为W1)

(2)准确称取一定质量的纯碱(设为W0),并放入烧瓶中。从分液漏斗中缓缓滴入稀硫酸,待不再生成气体后,称干燥管的总质量(设为W2)。该学生导出的计算公式为:

试回答:(1)W2 - W1表示什么?

(2)如果不计称量误差,该生的实验结果有无明显误差?如有,是偏大还是偏小?请简要说明理由并提出补救措施。

用标准液(盐酸)滴定待测液(NaOH)时,据:C(酸)V(酸)=C(碱)V(碱),盐酸的浓度C(酸)是已知的,取放在锥形瓶中的碱液的体积V(碱)为准确量取的,待测液浓度是否准确,取决于滴定管中读取的体积。

引起这个体积误差的原因常有:①读数②仪器洗涤③滴定管漏液④标准液不标准⑤指示剂选择不当⑥待测液的量取等。

现将常见的操作误差分析如下:

|

操作错误 |

待测值 |

理由:消耗酸的体积V(酸) |

|

未用标准液洗涤酸式滴定管 |

偏高 |

V(酸)量增大 |

|

未用待测液洗涤碱式滴定管 |

偏低 |

V(酸)量增小 |

|

滴定前用待测液润洗锥形瓶 |

偏高 |

V(酸)量增大 |

|

滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后消失 |

偏高 |

V(酸)量增大 |

|

滴定速度过快,未摇匀,指示剂已变色 |

偏高 |

V(酸)量增大 |

|

快速滴定后,立即读数 |

偏高 |

V(酸)量增大 |

|

滴定前读数正确,滴定后俯视读数 |

偏低 |

V(酸)量增小 |

|

滴定前读数正确,滴定后仰视读数 |

偏高 |

V(酸)量增大 |

2、主观原因

|

产生误差的原因 |

m(H2O)/m(CuSO4)的值 |

X值 |

|

称量的坩埚不干燥 |

变大 |

偏大 |

|

坩埚内附有不挥发性杂质 |

无影响 |

无影响 |

|

加热后,未放入干燥器中冷却 |

变小 |

偏低 |

|

晶体未完全变白停止加热 |

变小 |

偏低 |

|

加热温度过高,晶体部分变黑 |

变大 |

偏大 |

|

加热时有少量晶体溅出 |

变大 |

偏大 |

1、客观原因:晶体本身不纯

(1)如果晶体中含有难挥发性性杂质,m(H2O)/m(CuSO4)变小,结果偏低;

(2)实验前晶体表面有水,m(H2O)/m(CuSO4)变大,结果偏高。

(二)温度法

1、实验步骤

(1)在托盘天平上称量硝酸钾3.5g、1.5g、1.5g、2.0g、2.5g。

(2)在大试管中加10mL蒸馏水,加入3.5g硝酸钾,在水浴中加热,边加热边搅拌至完全溶解。

(3)自水浴中拿出试管,插入一支干净的温度计,用玻璃棒轻轻地搅拌,并摩擦管壁,同时观察温度计的读数,当开始有晶体析出时立即读数并记录。

(4)把试管再放入水浴中加热使晶体全部溶解,重复(3)的操作,测出开始析出晶体的温度。对比两次读数,再重测一次。

(5)向试管中再加1.5g硝酸钾[溶质为(3.5+1.5)g=5.0g],然后重复上述(3)、(4)的操作。

(6)依(5)的操作,依次再加入1.5g、2.0g、2.5g(即溶质质量依次为6.5g、8.5g、11.0g)。记录开始析出晶体的温度(温度计不必洗涤)。

(7)根据所得数据,以温度为横坐标,溶解擀为纵坐标,绘制了同溶解度曲线图。

2、注意事项

(1)当室温不够低时,可把试管浸入冷水中冷却降温。

(2)溶液在在降温过程中,用玻璃棒轻轻搅拌溶液并摩擦管壁,以防止溶液出现过饱和状态。

☆巧思巧解

(一)溶质质量法

1、原理

硝酸钾的溶解度(S)=

2、实验步骤

(1)准确称量(天平)干燥的蒸发皿的质量并记录;

(2)在恒温水浴加热下,配制硝酸钾饱和溶液;

(3)取一定量的硝酸钾饱和溶液倾入蒸发皿内,称量并记录;

(4)加热蒸发皿内溶液至干,放入干燥器内冷却后称量并记录;

(5)根据上述公式计算S;

(6)重复上述操作,取两次测定结果的平均值。

3、注意事项

(1)配制硝酸钾的饱和溶液时,必须水浴加热,便于控制温度。水浴中试管内的液面要低于水浴热水的液面。

(2)配制饱和溶液时,温度计要放入试管内,不得放入水浴中。

(3)为了保证溶液达到饱和,配制时硝酸钾晶体要稍加过量,并不断搅拌,在5min内不再溶解即可。

(4)在蒸发过程中,注意不要溅失,要彻底蒸干。

(5)蒸干后的晶体连同蒸发皿,一定要放在干燥器中冷却,再称量。

4、终点判断

当滴入最后一滴标准液,溶液颜色发生突变,且半分钟不再变化。

|

酚酞 |

甲基橙 |

||||||||||||||||

|

强酸滴定强碱 |

红色 →无色 |

黄色 → 橙色 |

||||||||||||||||

|

强碱滴定强酸 |

无色 →浅红色 |

红色→橙色 |

3、实验步聚

(1)滴定前的准备工作

①用蒸馏水洗涤滴定管;②检查滴定管是否漏水;③用标准液润洗酸式滴定管;④取标准盐酸溶液,使液面在“0”刻度以下⑤用待测液润洗碱式滴定管;⑥取待测定NaOH溶液,使液面在“0”刻度以下。

以上操作均要注意逐出气泡。

(2)滴定步骤

①取标准盐酸溶液:用标准液润洗酸式滴定管1~2次;注入标准液至“0”刻度线以上;将滴定管固定在滴定管夹上;迅速转动活塞将尖嘴气泡排净并调整液面在“0”刻度以下。记下准确读数。

②取待测NaOH溶液:用待测液润洗碱式滴定管1~2次;注入待测液至“0”刻度以上;将滴定管固定在滴定管夹上;迅速挤压玻璃球将尖嘴气泡排出并调整液面在“0”刻度以下。记下准确读数。往洁净的锥形瓶内注入25.00mL碱液。

③向装有NaOH溶液的锥形瓶中滴入2滴甲基橙试液。

④用标准盐酸滴定:左手控制酸式滴管旋塞右手拿住锥形瓶瓶颈,边滴边不断摇动;眼睛注视锥形瓶内溶液颜色的变化。

⑤当看到锥形瓶中溶液颜色由黄色突变为无色且半分钟不恢复时,停止滴定。准确记下读数,求得滴定用去的盐酸体积。

⑥把锥形瓶里的溶液倒掉,用蒸馏水把锥 形瓶洗干净,按上述操作重复一次。

⑦取两次测定数值的平均值计算待测NaOH 的物质的量浓度。

|

滴定次数 |

待测碱溶液体积 |

标准酸溶液的体积(mL) |

||

|

mL |

滴定前 |

滴定后 |

体积 |

|

|

第一次 |

|

|

|

|

|

第二次 |

|

|

|

|

2、中和滴定的关键

a 准确测定参加反应的酸、碱的体积。即V标与V未--使用比较精确的测量体积的仪器:滴定管

b 准确判断中和反应是否恰好完全进行--借助指示剂完成。

c 确保实验过程中维持酸或碱的浓度不变。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com