题目列表(包括答案和解析)

19.2006年6月2日《人民网》报道:经济全球化自20世纪90年代以来席卷了世界,如果把加入WTO作为参与经济全球化的标志,那么世界上3/4的国家,包括发达国家、发展中国家和不发达国家,都已投身到经济全球化的大潮中。经济全球化产生是因为

①生产社会化和国际分工使生产要求打破地域和国界的限制 ②市场经济的进一步发展要求在全球范围内配置资源 ③资金为了追逐利润,要求在一定区域范围内自由流动 ④以信息技术为代表的新技术革命以及现代交通工具发展的推动

A.①③④ B.①②④ C.②③④ D.①②③

18.2007年中央财政支出压缩一般性开支,力保“三个倾斜,”即向农业、教育、就业和社会保障、公共卫生等经济社会发展薄弱环节倾斜;向困难地区和群体倾斜;向科技创新和转变经济增长方式倾斜。中央财政力保“三个倾斜”告诉我们

①财政可以促进国民经济又好又快健康发展

②市场的调节作用不是万能的 ,需要国家的宏观调控

③财政是国家实现其职能的重要手段

④财政能够实现市场监管

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

17.长期以来,我国一直把GDP作为衡量政绩的重要指标。为此,一些地方政府热衷于圈地借钱上项目,快马加鞭赶速度,低水平重复建设屡见不鲜,资源浪费和环境破坏严重。一些地方政府这样做

A.忽视了科学技术的关键作用 B.违背了科学发展观的根本要求

C.表明宏观调控具有严重缺陷 D.表明市场经济自身存在着不足

16.2006年09月08日《半月谈》载文指出:2006年上半年,中国能源消耗增长速度高于同期10.9%的经济增长速度,单位GDP能耗不降反升,“能源消耗过多”成为宏观经济中的突出问题。解决这一问题的根本出路是

A.大力发展能源工业,提高原油和煤炭的产量

B.改善投资环境,保障安全生产

C.拓宽能源进口渠道,缓解能源压力

D.实现经济增长方式由粗放型向集约型转变

14.积极推进城乡统筹发展,建设社会主义新农村,是我国现代化进程中的重大历史任务。就目前情况看,积极推进城乡统筹发展,建设社会主义新农村,需要

①扩大公共财政覆盖农村的范围,强化政府对农村的公共服务 ②充分发挥工业对农业的支持和反哺作用、城市对农村的辐射和带动作用 ③坚持以广大农民群众为新农村建设的基本力量 ④调整三大产业结构,扩大工业在GDP中的比重

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

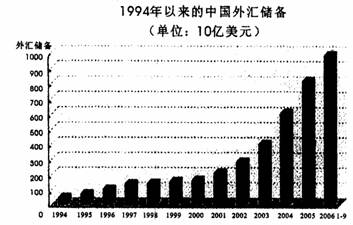

15.如图所示,截至2006年9月,我国的外汇储备已突破万亿美元。外汇储备的高速增长

15.如图所示,截至2006年9月,我国的外汇储备已突破万亿美元。外汇储备的高速增长

①标志着我国平衡国际收支、偿还对外债务能力增强 ②有利于减少国际贸易摩擦,扩大对外贸易 ③有利于调节外汇市场、稳定汇率、防范金融风险 ④进一步加大人民币升值的压力

A.②③④ B.①③④ C.①②③ D.①②④

13.随着青藏铁路、西气东输、西电东送、南水北调四大工程的推进,上海市民用上新疆的天然气,江苏游客乘火车可直达“日光城”,华北人喝上长江水,这些多年的梦想正变成美好的现实。四大工程的建设

A.有利于优化我国的所有制结构

B.反映了市场对经济资源的调节作用

C.表明社会主义国家能够实行强有力的宏观调控

D.表明宏观调控对资源配置起基础性作用

12.2006年4月1日,财政部、国家税务局发布的《消费税税目调整细则》生效。该《细则》规定,新增高档手表<指销售价格在10000元(含)以上>、木制一次性筷子税目,其税率分别为20%、5%;取消护肤护发品税目。国家对消费品有选择征税的目的是

①抑制高速通货膨胀 ②合理调节消费行为

③间接引导投资流向 ④调节个人收入分配

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

11.假定去年生产1克黄金的社会必要劳动时间是生产1克白银的社会必要劳动时间的8倍,且5件A商品=2克黄金。如果今年全社会生产黄金的劳动生产率提高1倍,那么5件A商品的价格用白银表示为

A.4克 B.8克 C.16克 D.32克

10.近年来,我国居民储蓄率居高不下,调查显示,为教育、防病、养老而储蓄的占近90%。北京市的调查表明:“为子女准备教育费用”是居民储蓄的首要目的,以下依次是防病、养老和买房。这表明

①我国居民消费由以生存资料消费为主转向以发展资料消费为主 ②我国的社会保障体系还不完善 ③我国对教育、医疗事业的公共财政投入亟待提高 ④人们崇尚节俭的观念阻碍了消费水平的提高

A.①③ B.②③ C.②④ D.①④

9.2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国物权法》将于2007年10月1日起施行。《中华人民共和国物权法》规定:“国家实行社会主义市场经济,保障一切市场主体的平等法律地位和发展权利。”这样做

①有利于保护公平竞争,实现优胜劣汰

②有利于巩固社会主义基本经济制度

③是贯彻依法治国,构建社会主义和谐社会的必然要求

④能确保社会主义市场经济健康发展

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com