题目列表(包括答案和解析)

36.(08南昌市调研测试)材料一 据统计,2006年全国税收收入(不包括关税、耕地占用税和契税,未扣减出口退税)继续平稳较快增长,共入库37 636亿元,比上年增长21.9%,增收6 770亿元。全年税收占GDP的比重为18%,比2005年提高1.1个百分点。东、中、西部税收全面增长,西部地区收入增速分别快于东部和中部2.1和2.3个百分点。

材料二 新颁布的《中华人民共和国企业所得税法》规定:“企业所得税的税率为25%。”“企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。”“企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得,可以免征、减征企业所得税。”“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。”

运用经济常识回答:

(1)我国税收收入增长较快的原因是什么?

(2)结合材料二,说明《企业所得税法》的规定是如何体现税收的调节作用的。

35.(08南昌市调研测试)材料一 2007年上半年,我国全社会固定资产投资达到54 168亿元,同比增长25.9%。其中,截止到上半年,城镇50万元以上施工项目累计193 160个,同比增加22 383个。CPI(居民消费价格指数)同比上涨3.2%,货币信贷增长偏快,特别是信贷激增让人心忧。

材料二 国务院决定自2007年8月15日起,将储蓄存款利息所得个人所得税的适用税率由现行的20%调减为5%。与此同时,央行决定,自2007年7月21日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点,由现行的3.06%提高到3.33%;一年期贷款基准利率上调0.27个百分点,由现行的6.57%提高到6.84%。个人住房公积金利率也同时上调。

根据材料,回答问题:

(1)联系实际分析,国务院和中国人民银行为什么要作出材料二中的决策?

(2)你认为上述政策将会给国民经济和人民生活带来哪些方面的影响?

34.(08郑州市第一次质量预测)随着新农村建设进入实施阶段,国家相继出台了多项支农举措和配套措施:2006年国家继续加大财政支农力度,总支出超过2005年的3 000亿元。2006年1月1日起,在全国范围内全面取消农业税。13个粮食主产省(区)粮食直补资金再增加10亿元。将新型农村合作医疗改革试点范围扩大到全国40%的县(区),中央和省级财政补助标准分别由10元提高到20元。2006年财政拨款6亿元补助资金用于培训350万农民工。2007年全部免除农村义务教育阶段学生学杂费,对其中的贫困家庭学生免费提供课本和补助寄宿生生活费。

结合国家支持新农村建设的多项措施,说明财政和税收的具体作用。

33.(2009·湖南岳阳一中高三第六次月考)因美国罗曼公司破产导致的金融风暴迅速在全球蔓延,各国股市暴跌,为了稳定全球金融市场,促进经济发展,2008年10月,美国、欧盟各成员国、日本、俄罗新等主要国家中央银行相继采取救市措施,力保全球金融市场稳定。10月8日,我国政府也宣布降低存贷款利率和存款准备金率,“三率”齐降是我国近9年来首次,国务院总理温家宝11月5日召开的国务院常务会议上指出,我国将实行适度宽松的货币政策,与此同时我国的财政政策也将由稳健趋向积极。这表明中国政府维护市场稳定、扩大内需、促进经济平稳较快发展的坚强决心。

结合材料,运用经济常识简要说明我国当前实行适度宽松的货币政策和积极的财政政策对扩大内需、促进经济平稳较快发展的作用。

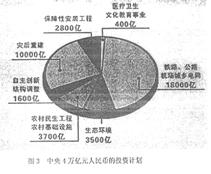

32..(2009·北京丰台期末检测)为抵御金融风暴对我国经济的不利影响,国务院确定投资4万亿元拉动经济增长。

上述图表体现财政的哪些作用?

31..(2009·北京石景山期末检测)面对席卷全球的金融危机,中国政府宣布了用4万亿元人民币的投资计划以拉动内需。

请结合中央4万亿元人民币的投资计划,分析财政的作用。

30.(2009·重庆十二校高三第一次质量检测)我国财政部、发改委正酝酿扩大2009年国债发行规模,其总量有望达到2000亿元。发行国债是( )

A.国家财政收入的重要来源 B.国家财政支出的重要方面

C.稳健货币政策的重要内容 D.从紧货币政策的重要内容

29.(2009·吉林省吉林市下学期期中检测)“燃油税费改革方案”于2009年1月1日正式实施。燃油税费改革的总体要求是“公平、规范、节约、减负”。它的实施将( )

①有利于合理调节消费行为 ②有利于理顺税费关系,公平社会负担 ③从根本上解决石油不足的问题 ④有利于改善生态环境.节约社会资源

A.①②④ B.②③④ C.①③④ D.①②③

28.(2009·吉林省吉林市下学期期中检测)从2009年1月1日起,财政部决定实施1500亿元的新增值税减税方案。下列措施中与此所起作用相同的是 ( )

①加大对中小企业发展的融资支持 ②统一停征个体工商户管理费

③控制CPI涨幅 ④上调存款利率

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com