题目列表(包括答案和解析)

13.(2010上海卷)下列实验过程中,始终无明显现象的是

A.NO2通入FeSO4溶液中 B.CO2通入CaCl2溶液中

C.NH3通入AlCl3溶液中 D.SO2通入已酸化的Ba(NO3)2溶液中

答案:B

解析:此题考查了常见元素化合物知识。NO2通入后和水反应生成具有强氧化性的硝酸,其将亚铁盐氧化为铁盐,溶液颜色由浅绿色变为黄色,排除A;CO2和CaCl2不反应,无明显现象,符合,选B;NH3通入后转化为氨水,其和AlCl3反应生成氢氧化铝沉淀,排除C;SO2通入酸化的硝酸钡中,其被氧化为硫酸,生成硫酸钡沉淀,排除D。

易错警示:解答此题的易错点是:不能正确理解CO2和CaCl2能否反应,由于盐酸是强酸,碳酸是弱酸,故将CO2通入CaCl2溶液中时,两者不能发生反应生成溶于盐酸的碳酸钙沉淀。

13.(2010山东卷)下列推断正确的是

A.SiO2 是酸性氧化物,能与NaOH溶液反应

B.Na2O、Na2O2组成元素相同,与 CO2反应产物也相同

C.CO、NO、 NO2都是大气污染气体,在空气中都能稳定存在

D.新制氯水显酸性,向其中滴加少量紫色石蕊试液,充分振荡后溶液呈红色

解析:酸性氧化物能够跟碱反应,生成盐和水的氧化物,故A正确,因为 ,

,

与

与 反应生成

反应生成 ,

,

与

与 反应除生成

反应除生成 外,还生成

外,还生成 ,故B错;

,故B错; 在空气中会发生反应

在空气中会发生反应 ,故C错;因为新制氯水中含有

,故C错;因为新制氯水中含有 ,故滴入少量的紫色石蕊的现象是先变红,后褪色,故D错。

,故滴入少量的紫色石蕊的现象是先变红,后褪色,故D错。

答案:A

7.(2010全国2)下列叙述正确的是

A.Li在氧气中燃烧主要生成

B.将SO2通入 溶液可生成

溶液可生成 沉淀

沉淀

C.将CO2通入次氯酸钙溶液可生成次氯酸

D.将NH3通入热的CuSO4溶液中能使Cu2+还原成Cu

[解析]A错误,因为Li在空气中燃烧只能生成Li2O,直接取材于第一册课本第二章第三节; B错误,酸性:HCl>H2SO3>H2CO3所以通入后无BaSO3沉淀,因为BaSO3+2HCl=BaCl2+H2O+SO2↑;D错误,溶液中该反应难以发生,先是:2NH3+2H2O+CuSO4=Cu(OH)2↓+(NH4)2SO4,接着Cu(OH)2 CuO+H20,溶液中NH3不能还原CuO为Cu,要还原必须是干燥的固态!C正确,强酸制弱酸,酸性:H2CO3>HClO,反应为:CO2+H20+Ca(ClO)2=CaCO3↓+2HClO,直接取材于课本第一册第四章第一节;

CuO+H20,溶液中NH3不能还原CuO为Cu,要还原必须是干燥的固态!C正确,强酸制弱酸,酸性:H2CO3>HClO,反应为:CO2+H20+Ca(ClO)2=CaCO3↓+2HClO,直接取材于课本第一册第四章第一节;

[答案]C

[命题意图]考查无机元素及其化合物,如碱金属,氯及其化合物,碳及其化合物,硫及其化合物,氮及其化合物等A、B、C选项直接取材于高一课本,D取材于高二第一章氮族。

[点评]再次印证了以本为本的复习策略,本题四个选项就直接取材于课本,属于简单题,不重视基础,就有可能出错!

(2010福建卷)9。下列各组物质中,满足下图物质一步转化关系的选项是

|

|

X |

Y |

Z |

|

A |

Na |

NaOH |

NaHCO3 |

|

B |

Cu |

CuSO4 |

Cu(OH)2 |

|

C |

C |

CO |

CO2 |

|

D |

Si |

SiO2 |

H2SiO3 |

解析:本题考察考生对常见元素及其化合物知识的掌握情况,可用代入法,即把各选项中的X,Y,Z带入又吐的圆圈中进行判断,C中CO2在一定条件下与单质钠反应可以生成金刚石和碳酸钠。

2. (2010全国卷1)12.一定条件下磷与干燥氯气反应,若0.25g磷消耗掉314mL氯气(标准状况),则产物中PCl3与PCl5的物质的量之比接近于

A.1:2 B.2:3 C.3:1 D.5:3

[解析]设n(PCl3)=X mol, n(PCl5)=Y mol,由P元素守恒有:X+Y=0.25/31≈0.008……①;由Cl元素守恒有3X+5Y=(0.314×2)/22.4≈0.028……②,联立之可解得:X=0.006,Y=0.002故选C

[命题意图]考查学生的基本化学计算能力,涉及一些方法技巧的问题,还涉及到过量问题等根据化学化学方程式的计算等

[点评]本题是个原题,用百度一搜就知道!做过多遍,用的方法很多,上面是最常见的据元素守恒来解方程法,还有十字交叉法,平均值法、得失电子守恒等多种方法,此题不好!

1.(2010全国卷1)下列叙述正确的是

A.Li在氧气中燃烧主要生成

B.将SO2通入 溶液可生成

溶液可生成 沉淀

沉淀

C.将CO2通入次氯酸钙溶液可生成次氯酸

D.将NH3通入热的CuSO4溶液中能使Cu2+还原成Cu

[解析]A错误,因为Li在空气中燃烧只能生成Li2O,直接取材于第一册课本第二章第三节; B错误,酸性:HCl>H2SO3>H2CO3所以通入后无BaSO3沉淀,因为BaSO3+2HCl=BaCl2+H2O+SO2↑;D错误,溶液中该反应难以发生,先是:2NH3+2H2O+CuSO4=Cu(OH)2↓+(NH4)2SO4,接着Cu (OH)2

(OH)2 CuO+H20,溶液中NH3不能还原CuO为Cu,要还原必须是干燥的固态!C正确,强酸制弱酸,酸性:H2CO3>HClO,反应为:CO2+H20+Ca(ClO)2=CaCO3↓+2HClO,直接取材于课本第一册第四章第一节;

CuO+H20,溶液中NH3不能还原CuO为Cu,要还原必须是干燥的固态!C正确,强酸制弱酸,酸性:H2CO3>HClO,反应为:CO2+H20+Ca(ClO)2=CaCO3↓+2HClO,直接取材于课本第一册第四章第一节;

[答案]C

[命题意图]考查无机元素及其化合物,如碱金属,氯及其化合物,碳及其化合物,硫及其化合物,氮及其化合物等A、B、C选项直接取材于高一课本,D取材于高二第一章氮族。

[点评]再次印证了以本为本的复习策略,本题四个选项就直接取材于课本,属于简单题,不重视基础,就有可能出错!

12.(2011山东高考29,14分)科研、生产中常涉及钠、硫及其化合物。

(1)实验室可用无水乙醇处理少量残留的金属钠,化学反应方程式为 。要清洗附着在试管壁上的硫,可用的试剂是 。

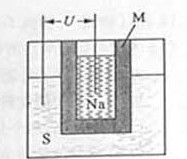

(2)下图为钠硫高能电池的结构示意图,该电池的工作温度为320℃左右,电池反应为2Na+ S=Na2

S=Na2 ,正极的电极反应式为

。M(由Na2O和Al2O3制得)的两个作用是 。与铅蓄电池相比,当消耗相同质量的负极活性物质时,钠硫电池的理论放电量是铅蓄电池的 倍。

,正极的电极反应式为

。M(由Na2O和Al2O3制得)的两个作用是 。与铅蓄电池相比,当消耗相同质量的负极活性物质时,钠硫电池的理论放电量是铅蓄电池的 倍。

(3)Na2S溶液中离子浓度由大到小的顺序为 ,向该溶液中加入少量固体CuSO4,溶液PH

(填“增大”“减小”或“不变”),Na2S溶液长期放置有硫析出,原因为 (用离子方程式表示)。

解析:(1)乙醇中还有羟基可以与金属钠反应放出氢气,化学方程式为2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑;单质硫不溶于水,微溶于酒精,易溶液CS2,在加热时可与热的氢氧化钠溶液反应,因此要清洗附着在试管壁上的硫,可选用CS2或热的氢氧化钠溶液;

(2)由电池反应可与看出金属钠失去电子作为负极,单质硫得电子被还原成 ,所以正极的电极反应式为XS+2e-=

,所以正极的电极反应式为XS+2e-= ;由于原电池内部要靠离子得定向运动而导电,同时钠和硫极易化合,所以也必需把二者隔离开,因此其作用是离子导电(导电或电解质)和隔离钠与硫;在铅蓄电池中铅作负极,反应式为Pb(s)+SO42-(aq)-2e-=PbSO4(s),因此当消耗1mol即207g铅时转移2mol电子,而207g钠可与失去的电子数为

;由于原电池内部要靠离子得定向运动而导电,同时钠和硫极易化合,所以也必需把二者隔离开,因此其作用是离子导电(导电或电解质)和隔离钠与硫;在铅蓄电池中铅作负极,反应式为Pb(s)+SO42-(aq)-2e-=PbSO4(s),因此当消耗1mol即207g铅时转移2mol电子,而207g钠可与失去的电子数为 ,所以钠硫电池的理论放电量是铅蓄电池的9/2=4.5倍。

,所以钠硫电池的理论放电量是铅蓄电池的9/2=4.5倍。

(3)Na2S属于强碱弱酸盐S2-水解显碱性,所以c(H+)最小。但由于水解程度很小,大部分S2-还在溶液中。因为氢硫酸属于二元弱酸,所以S2-水解时分两步进行且以第一步水解为主,方程式为S2-+H2O=HS-+OH-、HS-+H2O=H2S+OH-,因此Na2S溶液中离子浓度由大到小的顺序为c(Na+)>c(S2-)>c(OH-)>c(HS-)>c(H+);由于S2-极易与Cu2+结合形成CuS沉淀而抑制S2-水解,因此溶液但碱性会降低,酸性会增强,方程式为S2-+Cu2+=CuS↓。S2-处于最低化合价-2价,极易失去电子而被氧化,空气中含有氧气可氧化S2-而生成单质硫,方程式为2S2-+O2+2H2O=2S↓+4OH-。

答案:(1)2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑;CS2或热的氢氧化钠溶液;

(2)XS+2e-= ;离子导电(导电或电解质)和隔离钠与硫;4.5;

;离子导电(导电或电解质)和隔离钠与硫;4.5;

(3)(Na+)>c(S2-)>c(OH-)>c(HS-)>c(H+);减小;2S2-+O2+2H2O=2S↓+4OH-。

2010年高考

11.(2011山东高考28,14分)研究NO2、SO2 、CO等大气污染气体的处理具有重要意义。

(1)NO2可用水吸收,相应的化学反应方程式为

。利用反应6NO2+ 8NH3 7N5+12 H2O也可处理NO2。当转移1.2mol电子时,消耗的NO2在标准状况下是 L。

7N5+12 H2O也可处理NO2。当转移1.2mol电子时,消耗的NO2在标准状况下是 L。

(2)已知:2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g) ΔH=-196.6

kJ·mol-1

2SO3(g) ΔH=-196.6

kJ·mol-1

2NO(g)+O2(g) 2NO2(g) ΔH=-113.0 kJ·mol-1

2NO2(g) ΔH=-113.0 kJ·mol-1

则反应NO2(g)+SO2(g) SO3(g)+NO(g)的ΔH= kJ·mol-1。

SO3(g)+NO(g)的ΔH= kJ·mol-1。

一定条件下,将NO2与SO2以体积比1:2置于密闭容器中发生上述反应,下列能说明反应达到平衡

状态的是 。

a.体系压强保持不变

b.混合气体颜色保持不变

c.SO3和NO的体积比保持不变

d.每消耗1 mol SO3的同时生成1 molNO2

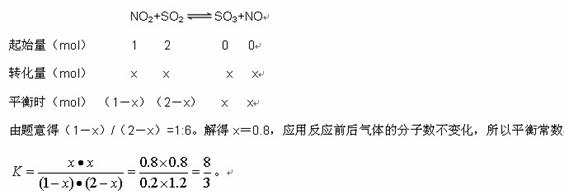

测得上述反应平衡时NO2与SO2体积比为1:6,则平衡常数K= 。

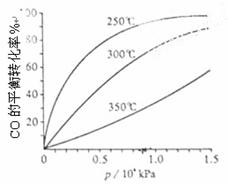

(3)CO可用于合成甲醇,反应方程式为CO(g)+2H2(g) CH3OH(g)。CO在不同温度下的平衡转化率与压强的关系如下图所示。该反应ΔH 0(填“>”或“

<”)。实际生产条件控制在250℃、1.3×104kPa左右,选择此压强的理由是 。

CH3OH(g)。CO在不同温度下的平衡转化率与压强的关系如下图所示。该反应ΔH 0(填“>”或“

<”)。实际生产条件控制在250℃、1.3×104kPa左右,选择此压强的理由是 。

解析:(1)NO2溶于水生成NO和硝酸,反应的方程式是3NO2+H2O=NO+2HNO3;在反应6NO

+ 8NH3 7N5+12 H2O中NO2作氧化剂,化合价由反应前的+4价降低到反应后0价,因此当反应中转移1.2mol电子时,消耗NO2的物质的量为

7N5+12 H2O中NO2作氧化剂,化合价由反应前的+4价降低到反应后0价,因此当反应中转移1.2mol电子时,消耗NO2的物质的量为 ,所以标准状况下的体积是

,所以标准状况下的体积是 。

。

(2)本题考察盖斯定律的应用、化学平衡状态的判断以及平衡常数的计算。① 2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g) ΔH1=-196.6 kJ·mol-1

② 2NO(g)+O2(g)

2SO3(g) ΔH1=-196.6 kJ·mol-1

② 2NO(g)+O2(g) 2NO2(g) ΔH2=-113.0 kJ·mol-1 。②-①即得出2NO2(g)+2SO2(g)

2NO2(g) ΔH2=-113.0 kJ·mol-1 。②-①即得出2NO2(g)+2SO2(g) 2SO3(g)+2NO(g) ΔH=ΔH2-ΔH1=-113.0 kJ·mol-1 +196.6 kJ·mol-1=+83.6 kJ·mol-1。所以本题的正确答案是41.8;反应NO2(g)+SO2(g)

2SO3(g)+2NO(g) ΔH=ΔH2-ΔH1=-113.0 kJ·mol-1 +196.6 kJ·mol-1=+83.6 kJ·mol-1。所以本题的正确答案是41.8;反应NO2(g)+SO2(g) SO3(g)+NO(g)的特点体积不变的、吸热的可逆反应,因此a不能说明。颜色的深浅与气体的浓度大小有关,而在反应体系中只有二氧化氮是红棕色气体,所以混合气体颜色保持不变时即说明NO2的浓度不再发生变化,因此b可以说明;SO3和NO是生成物,因此在任何情况下二者的体积比总是满足1:1,c不能说明;SO3和NO2一个作为生成物,一个作为反应物,因此在任何情况下每消耗1 mol SO3的同时必然会生成1 molNO2,因此d也不能说明;设NO2的物质的量为1mol,则SO2的物质的量为2mol,参加反应的NO2的物质的量为xmol。

SO3(g)+NO(g)的特点体积不变的、吸热的可逆反应,因此a不能说明。颜色的深浅与气体的浓度大小有关,而在反应体系中只有二氧化氮是红棕色气体,所以混合气体颜色保持不变时即说明NO2的浓度不再发生变化,因此b可以说明;SO3和NO是生成物,因此在任何情况下二者的体积比总是满足1:1,c不能说明;SO3和NO2一个作为生成物,一个作为反应物,因此在任何情况下每消耗1 mol SO3的同时必然会生成1 molNO2,因此d也不能说明;设NO2的物质的量为1mol,则SO2的物质的量为2mol,参加反应的NO2的物质的量为xmol。

(3)由图像可知在相同的压强下,温度越高CO平衡转化率越低,这说明升高温度平衡向逆反应方向移动,因此正反应是放热反应;实际生产条件的选择既要考虑反应的特点、反应的速率和转化率,还要考虑生产设备和生产成本。由图像可知在1.3×104kPa左右时,CO的转化率已经很高,如果继续增加压强CO的转化率增加不大,但对生产设备和生产成本的要求却增加,所以选择该生产条件。

答案:(1)3NO2+H2O=NO+2HNO3;6.72

(2)-41.8;b;8/3;

(3)< 在1.3×104kPa下,CO的转化率已经很高,如果增加压强CO的转化率提高不大,而生产成本增加,得不偿失。

10.(2011福建高考23,15分)

I、磷、硫元素的单质和化合物应用广泛。

(1)磷元素的原子结构示意图是____________。

(2)磷酸钙与焦炭、石英砂混合,在电炉中加热到1500℃生成白磷,反应为:

2Ca3(PO4)2+6SiO2===6CaSiO3+P4O10 10C+P4O10===P4+10CO

每生成1 mol P4时,就有________mol电子发生转移。

(3)硫代硫酸钠(Na2S2O3)是常用的还原剂。在维生素C(化学式C6H8O6)的水溶液中加入过量I2溶液,使维生素C完全氧化,剩余的I2用Na2S2O3溶液滴定,可测定溶液中维生素C的含量。发生的反应为:

C6H8O6+I2===C6H6O6+2H++2I- 2S2O32-+I2===S4O62-+2I-

在一定体积的某维生素C溶液中加入a mol·L-1 I2溶液V1 mL,充分反应后,用Na2S2O3溶液滴定剩余的I2,消耗b mol·L-1 Na2S2O3溶液V2 mL。该溶液中维生素C的物质的量是__________mol。

(4)在酸性溶液中,碘酸钾(KIO3)和亚硫酸钠可发生如下反应:2IO3-+5SO32-+2H+===I2+5SO42-+H2O

生成的碘可以用淀粉溶液检验,根据反应溶液出现蓝色所需的时间来衡量该反应的速率。某同学设计实验如下表所示:

|

|

0.01mol·L-1KIO3酸性溶液(含淀粉)的体积/mL |

0.01mol·L-1Na2SO3溶液的体积/mL |

H2O的体积/mL |

实验温度 /℃ |

溶液出现蓝色时所需时间/s |

|

实验1 |

5 |

V1 |

35 |

25 |

|

|

实验2 |

5 |

5 |

40 |

25 |

|

|

实验3 |

5 |

5 |

V2 |

0 |

|

该实验的目的是_____________________;表中V2=___________mL

II、稀土元素是宝贵的战略资源,我国的蕴藏量居世界首位。

(5)铈(Ce)是地壳中含量最高的稀土元素。在加热条件下CeCl3易发生水解,无水CeCl3可用加热CeCl3·6H2O和NH4Cl固体混合物的方法来制备。其中NH4Cl的作用是______________。

(6)在某强酸性混合稀土溶液中加入H2O2,调节pH≈3,Ce3+通过下列反应形成Ce(OH)4沉淀得以分离。完成反应的离子方程式:

□Ce3++□H2O2+□H2O === □Ce(OH)4↓+□_______

解析:(1)P属于第15号元素,其原子的结构示意图为: ;

;

(2)每生成1 mol P4时,P由+5价变成0价,电子转移为5×4=20或C化合价由0价变成为+2价,电子转移为2×10=20;

(3)n(Na2S2O3)=bV1/1000 mol;与其反应的I2为bV1/2000 mol,与维生素C反应的I2为  mol,即维生素C的物质的量是

mol,即维生素C的物质的量是 mol(或其它合理答案);

mol(或其它合理答案);

(4)由实验2可以看出混合液的总体积为50mL,V1为10mL,V2为40mL,实验1和实验2可知实验目的是探究该反应速率与亚硫酸钠溶液浓度的关系;实验2和实验3可知实验目的是探究该反应速率与温度的关系。

(5)题目中给出:“加热条件下CeCl3易发生水解”,可知NH4Cl的作用是肯定是抑制水解的,CeCl3水解会生成HCl,可以完整答出:NH4Cl的作用是分解出HCl气体,抑制CeCl3水解。

(6)根据题意:“强酸性”或观察方程式可知缺项是H+,利用电子得失守恒或观察法就可以配平方程式。2Ce3++H2O2+6H2O=== 2Ce(OH)4↓+6H+

此题考查原子结构示意图,氧化还原反应的配平与电子转移计算,滴定中的简单计算,水解知识,实验探究变量的控制等,上述皆高中化学中的主干知识。题设中的情景都是陌生的,其中还涉及到稀土知识,其中第(4)小问是该题亮点,设问巧妙,有点类似于2010全国新课标一题,但题目设计更清晰,不拖泥带水。第6小问的缺项配平有点超过要求,但题中给出提示,降低了难度。

这题拼凑痕迹比较明显,每小问前后联系不强,或者说没有联系。

答案:(1) ;

;

(2)20;

(3) ;

;

(4)探究该反应的速率与温度、亚硫酸钠溶液浓度的关系(或其他合理答案);

(5)分解出HCl气体,抑制CeCl3的水解(或其他合理答案);

(6)2Ce3++H2O2+6H2O=== 2Ce(OH)4↓+6H+。

9.(2011浙高考26,15分)食盐中含有一定量的镁、铁等杂质,加碘盐中碘的损失主要是由于杂质、水分、空气中的氧气以及光照、受热而引起的。已知:氧化性:

>Fe3+>I2;还原性:

>Fe3+>I2;还原性: >I-;

>I-;

3I2+6OH-

+5I-+3H2O;

+5I-+3H2O;

KI+I2 KI3

KI3

(1)某学习小组对加碘盐进行如下实验:取一定量某加碘盐(可能含有KIO3、KI、Mg2+、Fe3+),用适量蒸馏水溶解,并加稀盐酸酸化,将所得溶液分为3份。第一份试液中滴加KSCN溶液后显红色;第二份试液中加足量KI固体,溶液显淡黄色,用CCl4萃取,下层溶液显紫红色;第三份试液中加入适量KIO3固体后,滴加淀粉试剂,溶液不变色。

①加KSCN溶液显红色,该红色物质是_________(用化学式表示);CCl4中显紫红色的物质是___________________(用电子式表示)。

②第二份试液中加入足量KI固体后,反应的离子方程式为___________________________、______________________________________。

(2)KI作为加碘剂的食盐在保存过程中,由于空气中氧气的作用,容易引起碘的损失。

写出潮湿环境下KI与氧气反应的化学方程式:_____________________________。

将I2溶于KI溶液,在低温条件下,可制得KI3·H2O。该物质作为食盐加碘剂是否合适?______(填“是”或“否”),并说明理由________________________________________。

(3)为了提高加碘盐(添加KI)的稳定性,可加稳定剂减少碘的损失。下列物质中有可能作为稳定剂的是___________________。

A.Na2S2O3 B.AlCl3 C.Na2CO3 D.NaNO2

(4)对含Fe2+较多的食盐(假设不含Fe3+),可选用KI作为加碘剂。请设计实验方案,检验该加碘盐中的Fe2+:__________________________________________________________________________。

解析:(1)①Fe3+与SCN-的配合产物有多种,如 、

、 等;I2的CCl4溶液显紫红色。②应用信息:“氧化性:

等;I2的CCl4溶液显紫红色。②应用信息:“氧化性: >Fe3+>I2”,说明

>Fe3+>I2”,说明 和Fe3+均能氧化I-生成I2。

和Fe3+均能氧化I-生成I2。

(2)KI被潮湿空气氧化,不能写成I-+O2+H+→,要联系金属吸氧腐蚀,产物I2+KOH似乎不合理(会反应),应考虑缓慢反应,微量产物I2会升华和KOH与空气中CO2反应。

KI3·H2O作加碘剂问题,比较难分析,因为KI3很陌生。从题中:“低温条件下可制得”或生活中并无这一使用实例来去确定。再根据信息:“KI+I2 KI3”解析其不稳定性。

KI3”解析其不稳定性。

(3)根据信息“还原性: >I-”可判断A;C比较难分析,应考虑食盐潮解主要是Mg2+、Fe3+引起,加Na2CO3能使之转化为难溶物;D中NaNO2能氧化I―。

>I-”可判断A;C比较难分析,应考虑食盐潮解主要是Mg2+、Fe3+引起,加Na2CO3能使之转化为难溶物;D中NaNO2能氧化I―。

(4)实验方案简答要注意规范性,“如取…加入…现象…结论…”,本实验I―对Fe2+的检验有干扰,用过量氯水又可能氧化SCN-,当然实际操作能判断,不过对程度好的同学来说,用普鲁士蓝沉淀法确定性强。

答案:(1)①Fe(SCN)3

②IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O 2Fe3++2I-=2Fe2++I2

(2)O2+4I-+2H2O=2I2+4KOH

否 KI3在受热(或潮湿)条件下产生I2和KI,KI被氧气氧化,I2易升华。

(3)AC

(4)取足量该加碘盐溶于蒸馏水中,用 盐酸酸化,滴加适量氧化剂(如:氯水、过氧化氢等),再滴加KSCN溶于,若显血红色,则该加碘盐中存在Fe2+。

盐酸酸化,滴加适量氧化剂(如:氯水、过氧化氢等),再滴加KSCN溶于,若显血红色,则该加碘盐中存在Fe2+。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com