43.(10分)读下列材料,回答问题。

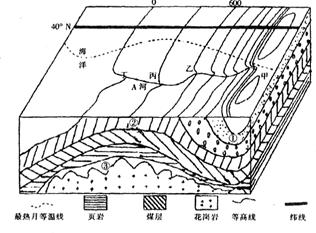

材料一 某区域地形、水系分布示意图

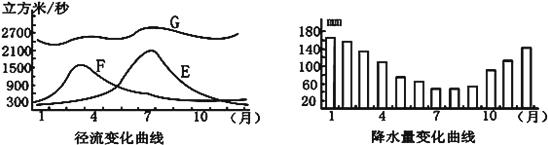

材料二 不同地点测得的径流变化曲线图和E点以上流域的降水量变化曲线图

(1)E河段的汛期在 __季,补给方式主要为 ______________。(2分)

(2)简要说明G曲线较平稳的原因以及与流域防洪防汛的关系。(4分)

(3)若需将本流域和另一水系的M河用运河相连,请设计一条最佳的线路,并在图中用运河符号(图例中已给出)标出。(4分)

41. 下图若为西北太平洋热带或副热带海域,该地中部有一个低压中心,中心地区气压不大于1002.0hPa,气压梯度为2hPa/100km。据此完成有关要求:(10分)

下图若为西北太平洋热带或副热带海域,该地中部有一个低压中心,中心地区气压不大于1002.0hPa,气压梯度为2hPa/100km。据此完成有关要求:(10分)

(1)用铅笔在图中绘出该地等压线(至少2条),并在相应等压线上标出其气压值。

(2)绘出围绕气压中心的水平气流运行情况。

(3)该天气系统强烈发展时引发局部地区在水圈中的灾害有 ,引发在岩石圈中的地质灾害有 、

等。

(3)该天气系统强烈发展时引发局部地区在水圈中的灾害有 ,引发在岩石圈中的地质灾害有 、

等。

(4)每年,我国都有部分地区受此天气系统强烈发展带来的财产损失和人员伤亡,请举出对此自然灾害的监测和防治措施(至少举两个):

____________; _________________________。

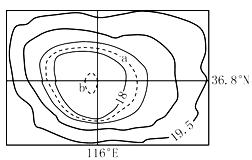

读我国某地等高线示意图(比例尺1:200000),其中虚线a、b分别为两个不同季节的地表水位,完成39-40题。

39.图中a、b水位差可能是 ( )

A.0.6m B.0.9m C.1.2m D.1.4m

40.春季时a、b等值线之间易出现的环境问题是( )

A.洪涝灾害 B.水土流失 C.土壤盐碱化 D.沙尘暴

38.下列关于图示地区地质、地貌的叙述,正确的是 ( )

A.向斜成谷,背斜成岭 B.①处可找到石油

C.③处可能为变质岩 D.②处比①处易被侵蚀

下图是400N附近某地等高线地形图和海平面以下地层示意图,读图回答36-37题。

36.如图所示时间,关于A河流域说法正确的是( )

A.正值炎热干燥季节 B.盛行西南风

C.受副热带高气压控制 D.山麓落叶阔叶林枝繁叶茂

37.下列关于A河的说法,正确的是 ( )

A.此时正处于枯水期 B.此时正处于汛期

C.南岸泥沙淤积较多 D.径流比较稳定

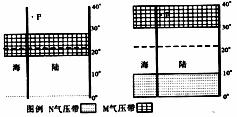

下图为气压带风带移动规律模式示意图,读图回答33-35题。

33.甲图所示季节各纬度带气流运动的说法正确的是 ( )

A.00-100主要盛行下沉气流 B.100-200盛行东北风

C.200-300盛行西北风 D.300-400盛行西南风

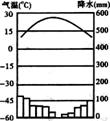

34.甲、乙两图反映的时间与季节正确的是

A.甲表示3月份、春季 B.乙表示7月份、夏季

C.甲表示1月份、冬季 D.乙表示1月份、冬季

35.下列各图与上图P、Q气候特征相匹配的是 ( )

A B C D

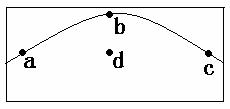

读图完成31-32题。

31.若图示曲线为高空等压面,此时下列说法正确的是 ( )

A.a、b、c、d各点气压最高的是d点 B.d地盛行上升气流

C.a地气流流向d D.c地气流流向b

32.若图示曲线为一月等温线,则b地位于 ( )

A.北半球大陆上 B.北半球海洋上

C.南半球大陆上 D.南半球海洋上

构建模式图,探究地理基本原理、过程、成因及规律,是学习地理的方法之一。读下图,回答28-30题。

28.如果该图为大气环流模式,S线代表地球表面,则 ( )

A.E处气温比H处高 B.F处气压比G处低

C.气流②自西向东运动 D.E处的高度可达120千米

29.如果该图为海陆间水循环模式,S线代表地球表面,则 ( )

A.环节①参与地表淡水资源的补给

B.环节②是陆地自然带形成的基础

C.环节③使大洋表面海水的盐度降低

D.环节④的运动方向与下垫面无关

30.如果该图为世界洋流模式的南半球部分,s线代表纬线,则 ( )

A.洋流①对沿岸气候有降温、减湿作用

B.洋流②为西风漂流

C.洋流③对沿岸气候有增温、增湿作用

D.洋流④为赤道逆流

地中海东岸的以色列国土面积2.1万平方公里,其中2/3是沙漠,人均耕地仅0.058公顷;全年7个月无雨,人均水资源仅为270立方米。据此回答25-27题。

25.下图是以色列荒漠中的景观,该景观可能是 ( )

A.人工绿洲 B.油田 C.自然绿洲 D.城市

26.以色列人创造了现代节水农业佳绩:农业灌溉用水连续30年稳定在13亿立方米,而产出却翻了5番,农产品已占据了40%的欧洲瓜果、蔬菜市场,并成为仅次于荷兰的欧洲第二大花卉供应国。该灌溉水源主要是 ( )

A.大气降水 B.冰雪融水 C.淡化海水 D.湖泊水

27.随着中东时局的逐渐稳定,利用该景观还可以发展 ( )

A.采矿业 B.石油加工业 C.旅游业 D.粮食加工业

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com