7.(上海卷高☆考资☆源网3)新物种形成的标志是

A. 具有新的生理功能

B. 出现新的形态结构

C. 出现地理隔离

D. 形成生殖隔离

6.( 陕西省西安铁一中高三最后一模,2) 下图表示某处于平衡状态的生物种群因某些变化导致种群中生物个体数量改变时的四种情形,有关产生这些变化的原因的分析中,正确的是

A. 若图①所示为草原生态系统中某羊群,则a点后的变化可能原因是过度放牧

B. 若图②所示为某发酵罐中酵母菌的数量,则b点后的变化原因一定是产生了变异

C. 图③中c点后发生的变化表明生态系统的恢复力稳定性有一定限度

D. 图④曲线可用于指导灭鼠,如果仅杀死一半老鼠,仍然能达到效果

5.( 厦门外国语学校高中毕业班理科综合模拟卷,3)下列各项中,属于现代生物进化理论观点的是

A.不可遗传的变异为生物进化提供了原材料

B.生物进化的实质是种群基因型频率的改变

C.新物种形成的必要条件是地理隔离

D.自然选择决定生物进化的方向

4.生命世界多姿多彩,既统一又多样。下列有关说法中正确的有( )

①没有细胞结构的生物一定是原核生物

②光合作用一定要在叶绿体中进行

③在细胞分裂过程中一定有DNA的复制

④单倍体生物的细胞中一定只有一个染色体组

⑤两个种群间的生殖隔离一旦形成,这两个不同种群的个体之间一定不能进行交配

⑥在一条食物链中,营养级高的生物个体数一定比营养级低的生物个体数少

A.一项 B.二项 C.三项 D.四项

3. (宁波市八校联考)科学家做了下面的实验:把家蝇分成多组,每组分为A、B两部分,用DDT处理每一组的A部分(B部分不接触DDT),处理后选死亡率最低的一组的B部分饲养繁殖后,把后代分成多组,每组分成A、B两部分,重复上述实验。这样一代一代选择下去,就可以从B部分中选出强抗性的家蝇,上述的实验事实说明

A. 家蝇的抗药性是DDT使其基因突变的结果

B. 家蝇的抗药性是DDT使其染色体变异的结果

C. 家蝇的抗药性原来已存在,不是DDT诱导的结果

D. 家蝇的抗药性是家蝇逐代对毒性强的DDT识别能力提高的结果

1.下列与生物进化相关的叙述,正确的是 ( )

A.基因突变的方向是由环境决定的

B.进化改变的是个体而不是群体

C.不同种群间只要存在隔了就一定是两个物种

D.生物进化的过程实质上就是种群基因频率发生变化的过程

2(普通高等学校招生统一考试理科综合试题)下列说法中正确的是( )

A.原核生物和病毒的遗传物质是DNA或RNA

B.在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比率叫做基因频率

C.动物的性状是由细胞核基因和环境共同决定的

D.病毒的变异主要是基因突变和染色体变异

4、单元测试题目

5.(09上海卷41)(11分)桦尺蛾是一种栖息在密林中、白天停歇在树干上的昆虫,一般为浅色,它借助与环境相似的体色躲避鸟类天敌。在工业污染区,黑色桦尺蛾的数量有增多的趋势。为证实两种体色的桦尺蛾因环境不同,进行如下探究。请完成下列探究方案。

(1)假设: 。

(2)实验步骤:

1)选择工业污染区A和 地区B;

2)收集桦尺蛾,并在翅下用有色颜料分别标记黑色蛾若干;

3) ;

4)一段时间后用诱蛾灯诱捕,记录、统计结果。

(3)实验结果:如表1。根据表内数据在右下空白处绘制A、B两地区不同体色蛾回收率的柱形图。

表1 桦尺蛾释放数和回收数

|

地区 |

项 目 |

浅色蛾 |

黑色蛾 |

|

工业污 染区A |

释放数 |

400 |

500 |

|

回收数 |

52 |

150 |

|

|

B |

释放数 |

500 |

600 |

|

回收数 |

60 |

30 |

(4)结论: 。

(5)分析与评论:

1)人们观察到工业污染导致树皮变黑,从这个角度解释上述实验结果 。

2)已知桦尺蛾的体色有常染色体上一对等位基因控制。为了进一步探究桦尺蛾的黑色与浅色的显隐性关系,有人将一对黑色蛾与浅色蛾杂交,F1 中黑色蛾与浅色蛾的数量比为1∶1。请利用F1 的饿,在此基础上设计遗传试验完成探究。

①试验步骤: 。

②结果与分析: 。

答案:

(1)在工业污染区,黑色蛾数量占优势(合理即给分)

(2)1)非工业污染区

3)将标记的不同体色的蛾分别释放到上述两地区

(3)见右图

(4)在工业污染区,黑色蛾数量占优势;在非工业污染区,浅色蛾数量占优势

(5)1)不同污染程度区域的树皮颜色不同,使停歇在树上不同体色的蛾被鸟类捕食的概率不同,导致它们的存活率不同。

2)①选择 的雌雄黑色蛾杂交;观察、记录后代的体色

的雌雄黑色蛾杂交;观察、记录后代的体色

②若后代出现浅色蛾,则黑色为显性性状;若后代全部是黑色蛾,则黑色为隐性性状。(合理即给分)

解析:本题主要考查实验设计。

(1)实验假设是根据实验目的而定;

(2)实验应选工业污染区与非工业污染区进行对比,收集黑色蛾和浅色蛾标记并释放到相应的所选区域;

(3)根据表格所给数据,会绘制柱形图即可,注意要有图示说明;

(4)根据实验结果可知,在工业污染区黑色蛾数量较多,在非工业污染区浅色蛾数量较多;

(5)①工业污染区树皮变黑,黑色蛾与周围环境一致不易被捕食,数量较多;②选多对黑色蛾雌雄个体相互交配,观察后代是否发生性状分离,如发生性状分离,黑色为显性性状;如不发生性状分离,黑色为隐性性状;也可选多对浅色蛾雌雄个体交配。

4.(09上海卷34)(10分)回答下列有关生物进化的问题。

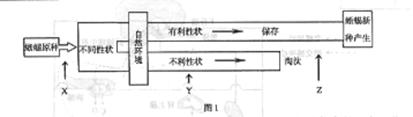

(1)图1表示某小岛上蜥蜴进化的基本过程,X、Y、Z表示生物进化的基本环节,X\Y分别是_______、__________。

(2)该小岛上的蜥蜴原种由许多个体组成,这些个体的总和称为_________,这是生物进化的________。

(3)小岛上能进行生殖的所有蜥蜴个体含有的全部基因,称为蜥蜴的________。

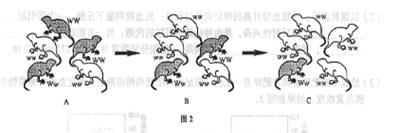

(4)小岛上蜥蜴原种的脚趾逐渐出现两种性状,W代表蜥蜴脚趾的分趾基因;W代表联趾(趾间有蹼)基因。图2表示这两种性状比例变化的过程。

1)由于蜥蜴过度繁殖,导致________加剧。

2)小岛上食物短缺,联趾蜥蜴个体比例反而逐渐上升,其原因可能是________。

3)图2所示过程说明,自然环境的变化引起不同性状蜥蜴的比例发生变化,其本质是因为蜥蜴群体内的________发生了改变。

(5)从生物多样性角度分析,图2所示群体中不同个体的存在反映了________多样性;若从分子水平检测这种多样性,可采用的简便技术是________。

答案:

(1)突变(变异)、自然选择

(2)种群 基本单位

(3)基因库

(4)1)生存斗争(种内斗争)

2)联趾型个体趾间有蹼,适合于游泳,可以从水中获取食物。因此,在岛上食物短缺时,联趾个体的生存和繁殖机会较多。(合理即给分)

3)基因频率

(5)遗传 PCR(聚合酶链反应)

解析:本题主要考查生物进化的相关知识,核心是现代生物进化理论。

(1)生物进化的基本环节是突变、自然选择和隔离;

(2)小岛上原有蜥蜴个体构成种群,是进化的基本单位;

(3)小岛上进行生殖蜥蜴个体含有的全部基因称为基因库;

(4)蜥蜴过度繁殖导致生存斗争(种内斗争)加剧,使小岛上食物短缺而联趾型蜥蜴能游泳可以获取更多食物,适应环境,个体数逐渐增加,这种变化的本质是种群基因频率的变化;

(5)这种现象体现了遗传多样性,从分子水平检测就要获取更多的DNA分子,简便方法是PCR。

3. (09江苏卷)20.右图是物种形成的一种模式。物种a因为地理障碍分隔为两个种群

(09江苏卷)20.右图是物种形成的一种模式。物种a因为地理障碍分隔为两个种群 和

和 ,经过漫长的进化,分别形成新物种b和C。在此进程中的某一时刻,

,经过漫长的进化,分别形成新物种b和C。在此进程中的某一时刻, 种群的部分群体越过障碍外迁与

种群的部分群体越过障碍外迁与 同域分布,向d方向进化。下列有关叙述正确的是

同域分布,向d方向进化。下列有关叙述正确的是

A.b和d存在地理隔离,所以一定存在生殖隔离

B.C和d不存在地理隔离,却可能存在生殖隔离

C. 中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同,则b和d是同一物种

中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同,则b和d是同一物种

D. 中的外迁群体与当时

中的外迁群体与当时 种群的基因频率不同,则c和d是不同物种

种群的基因频率不同,则c和d是不同物种

答案:B

解析:本题考查物种形成的知识。A通过地里隔离形成两个种群 和

和 ,有分别演化出b、c、d三个种群,虽然有地理隔离,但是不一定会产生生殖隔离。所以A错;由于d是由a1演变而来,所以c与d之间可能存在生殖隔离,B对。基因频率的改变不一定会导致生殖隔离产生新的物种,但是产生生殖隔离了的种群,基因频率一定会变化。

,有分别演化出b、c、d三个种群,虽然有地理隔离,但是不一定会产生生殖隔离。所以A错;由于d是由a1演变而来,所以c与d之间可能存在生殖隔离,B对。基因频率的改变不一定会导致生殖隔离产生新的物种,但是产生生殖隔离了的种群,基因频率一定会变化。 中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同,但是b和d由于地理隔离存在,所以可能不是同一物种。所以C不对。即使

中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同,但是b和d由于地理隔离存在,所以可能不是同一物种。所以C不对。即使 中的外迁群体与当时

中的外迁群体与当时 种群的基因频率不同,只要c和d不存在生殖隔离他们仍是同一物种。

种群的基因频率不同,只要c和d不存在生殖隔离他们仍是同一物种。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com